9月30日(火)。昨日から始まった運動会特別時間割。

本日は、2時間目の4年生と4時間目の2年生を見学しました。

なかなか難しい振付にチャレンジしているようです。

運動会カウントダウン。代表委員会のめあての横、下足ホール

入ってすぐのところに掲示してあります。

9月30日(火)。昨日から始まった運動会特別時間割。

本日は、2時間目の4年生と4時間目の2年生を見学しました。

なかなか難しい振付にチャレンジしているようです。

運動会カウントダウン。代表委員会のめあての横、下足ホール

入ってすぐのところに掲示してあります。

運動会に向けて、はっぴ作りがスタートしました。

あれ?と思われた方。ブログをよく読んでくださっています。

6年生は、1学期中にはっぴを完成させていたはず、ですよね。

2学期スタートのはっぴ作りは、5年生です。5年生も運動会で

ソーラン節を踊ります。そこでまた疑問ですよね。

小規模の小学校では、2学年が一緒に団体演技をすることが

ありますが、本校のような大規模校ではあまりないです。

話は、コロナ前に戻ります。本校では、5年生が「ソーラン」を

取り組み、6年生は、「組体操」や「フラッグ」を行っていました。

コロナ禍に入り、運動会が出来なかった年がありました。

5年生でできなかった「ソーラン」を6年生で踊りたいという

子どもたちの想いから、6年生で「ソーラン」を踊り、

翌年以降も、その流れが続いていました。

令和7年度。本校の運動会は、大規模校のため、3学年ずつの

2部制にしており、5年生と6年生は前後半に分かれています。

そこで、令和7年度は、5年生6年生ともに「ソーラン」を踊り、

次年度以降、5年生「ソーラン」6年生「フラッグ」等に戻そう

ということで、5・6年生が同時に取り組んでいます。

5年生は、各クラス、はっぴ作りを始めました。

5年生も、今までの6年生が着ていた憧れのはっぴ✨ということで、

子どもたちはやる気満々です。自分の好きな文字を一文字

決めて書き、文字の下には波を描きます。

思いを込めて、作業をしています。自分が作ったかっこいい

はっぴを着て踊る南中ソーラン、楽しみです!

9月29日(月)。朝、登校時刻にあいにくの雨。運動場は、

水を含んでいて、午前中は使えませんでした。ところで、

9月11日のブログでは、以下のように紹介していました。

「朝、正門(西門)から登校し、運動場を横切った子どもたちの

足あとがくっきりと残っている状態です。」

本来、正門(西門)から登校した時、雨の場合は、運動場を横切らず

北校舎沿いに雨のかからない外廊下を歩くルールだったはずですが、

令和6年の大規模改修2期工事で、正門が使えなかった時期があり、

その後、ルールがあいまいになっていたのかもしれません。

そこで、各教室で担任からルールの指導を行いました。そして、

本日がルール指導後、初めての雨の中の登校だったのですが、

見事です。みんながルールを守って運動場を横切らなかったため、

足あとがつかず綺麗な状態でした。流石、本校の子どもたち。

運動場を大切に使うことで、運動場の回復力が維持され、

その恩恵を受けることに繋がります。

これからも、無理に使わず、大切に使っていきたいです。

9月29日(月)。本日より運動会までの3週間の間は、

運動会特別時間割が採用され、学年ごとに運動場及び体育館が

割り当てられ、各学年、計画的に運動会の練習を行います。

初日の本日は、あいにくの雨で運動場が使用できませんが、

空調のよくきいた体育館があるので安心。各学年、全体練習を

初めていました。まだまだうろ覚えですが、一生懸命覚えようと

一生懸命曲げたり伸ばしたりしようと頑張っていました。

写真は、2時間目の3年生、3時間目の5年生です。

9月26日(金)。3年生が、消防署の社会見学に行きました。

1・2年生は生活科、3年生からは社会科と理科を学習します。

3年生から始まる社会科は、まずは身近な地域のことから始め、

進級するとともに吹田市、大阪府、全国へと内容が広がっていきます。

その、地域の学習の一つとして消防があり、消防の仕事を学習する

一環として、本校校区を管轄している吹田市立西消防署を見学させて

いただき、実際に見て、体験して多くのことを学びます。

4学級一度の見学は無理なので、例年、2学級ずつ2回対応して

いただいています。今年度も、2時間目と3時間目に行いました。

教室では見ることができない、体験することができないことを

社会見学では、学ぶことができます。貴重な体験でした。

その後、学校に帰ってからは、学びのまとめです。

後日、消防署の新聞を作成しているようでした。

また、余談ですが、市報すいた10月号の特集は、

「人命救助の最前線!」吹田市総合防災センターですね。

9月26日(金)。本年度2回目の一斉下校訓練です。

児童の下校時の安全確保のために行う「一斉下校」。

大きく2つの事案が生起した時に、実施するものです。

一つは、児童が登校してから、台風が接近する等の理由により、

暴風警報が発令、もしくは発令される見込みとなった場合、

風が強くなる前に、保護者へ連絡して1時間後に行います。

もう一つは、児童の下校時刻頃に、校区及び近隣で不審者の

情報がある場合、保護者へ連絡するとともに実施します。

災害対応、防犯対応、いずれにしても、もっと重篤な場合は、

より安全を確保するための「保護者引き取り」となります。

一斉下校では、朝の登校時刻と同様に、下校時間帯を揃える

ことで、安全を確保します。担任は、下足ホールまで、学級の

児童を連れてきて、その足で、自分の見守りポイントまで移動し、

子どもたちが下校するのを見守り、更に安全を確保します。

実際の災害等が起こった時に、スムーズに対応できるよう、

学期に1回訓練し、有事に備えています。

9月26日。秋の気候になり、登校時の立哨も快適になりました。

本校の正門は、西側にあるのですが、運動場に面しており、

現在の下足ホールが東側にあることから、日中は閉じています。

東側の通用門を通常開けていることから、教職員の駐輪場や

警備員ボックスなども東側にあります。子どもたちの下校は、

全員が通用門を使用していますが、登校時のみ正門を開け、

校区の西側から来る児童が登校しやすいように配慮しています。

さて、来校者のほとんどが使用する通用門の両サイドには、

花壇がありますが、いつも綺麗な花を咲かせています。

本校PTAのボランティアはなみどさんの花と緑の活動により

季節に応じた花を植え替え、定期的に水やり等の世話をして、

素敵な環境を整えてくださっています。

来校者を素敵な花でお迎えすることができる学校。いいですね。

余談ですが、本校HP真ん中の写真は、通用門です。

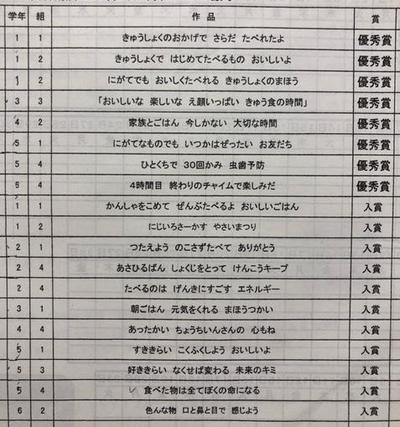

本日は、6月の「食育月間」に、吹田市教育委員会学校教育部

保健給食室が行った「食育のすすめ」キャッチフレーズの取組に

ついて紹介します。これは、子どもたちの食への関心及び理解の

増進が図られるよう、小・中学生を対象に「食」をテーマにした

キャッチフレーズを募集されたものです。

市内小中学校から12097点応募され、そのうち244点が

受賞されたとのことです。嬉しいことに、本校の子どもたちの

キャッチフレーズも、8点優秀賞、11点入賞を受賞しました。

2学期の始業式直前にお知らせがあったので、始業式後に、

全校児童の前で表彰を行いました。子どもたちの作品、

キャッチフレーズの一覧を掲載しておきます。

また、吹田市のホームページにも、受賞244作品が掲載されて

いますので、紹介しておきます。

『食育のすすめ』キャッチフレーズ入賞作品|吹田市公式ウェブサイト

上記をクリックすると、HPに入り、受賞作品のPDFが見られます。

時間のある時に、見てください。

9月24日(水)。2学期初の太陽の広場が開催されました。

朝の登校見守り時に、いつも気温を見ているのですが、

先週までは朝8時の時点で28℃超えでした。今週に入って、

月曜日は21℃、本日は22℃と、秋の気配を感じる気候と

なってきました。昼も、30℃を超えることなく、運動場体育や

業間、昼休みの運動場遊びも快適です。

2学期に入ってから4連続で、熱中症予防の観点から、

太陽の広場が中止となっていましたが、本日は、良い気候で

ようやく開催することができました。

しかしながら、昨日の天気予報では、まだまだ残暑が厳しいとの

こと。週末には、30℃を超えるそうです。秋を楽しみたいですね。

折り鶴作成訪問は、朝、2~5年生に行いましたが、午後は、

1年生への訪問です。1年生へのお願いは、初めてなので、

丁寧な趣旨説明と、丁寧な折り鶴指導が必要となります。

そこで、1年生だけは別の時間帯を設定することにより、

マンツーマンでのフォローが可能となっています。

給食終了後に、1年生3教室と6年生5教室を使って、

まずは、丁寧な説明が行われました。

1年生の子どもたちは、6年生の説明を「難しいなぁ」と

思いながらも、一生懸命聞き、折り鶴作成へと進みます。

1年生は、6年間の平和学習の第一歩を歩み始めました。

9月22日。いつもの月曜日の朝は、「朝読書」の時間ですが、

本日は、折り鶴作成訪問の時間でした。6年生は、広島へ

修学旅行に行きます。事前に平和学習をしたうえで、平和公園を

訪れ、フィールドワークや資料館見学、当事者の講演など、

現地でしかできない体験をしてきます。その体験の一つに、

平和公園でのセレモニーがあります。原爆の子の像の横には、

全国から届いた、もしくは、セレモニーで捧げられた千羽鶴が

奉納されています。本校の6年生も、歴代ずっと取り組んでいます。

本校では、1~5年生にも一人一羽以上協力してもらい、

その鶴には、平和への願いを記入してもらっています。

朝の時間帯は、2~5年生の教室を訪問し、作成をお願いしました。

毎年行っていることもあり、教えてもらわなくても上手に鶴を

作成する子どもたちもたくさんいますし、平和への願いを込めた

時間は、とても良い雰囲気の交流となっています。

9月21日、日曜日。吹南地区敬老会が本校体育館で開催されました。

ここ数年は、新型コロナの感染防止や、熱中症対策のため、会場に

集まっての開催は控えておられましたが、体育館に空調が入ったことに

より、令和7年度は、6年振りに集合型で開催できたそうです。

ちなみに、ここ数年は、本校ピロティーで景品の配付のみでした。

さて、本日の敬老会に、自治会長さんや、府・市会議員さんと共に

ご招待いただいたので、13時からの第一部「式典」に参加しました。

かんらん子ども園の園児48名職員8名によるオープニング

バチ踊り「龍神太鼓」から、式典が始まりました。たくさん練習を

積み上げてきたんだろうなぁと思う見事な演技演奏でした。

その後、主催者挨拶や来賓祝辞等、式典が行われ、第二部では、

吹高連 四つ竹部 吹南による四つ竹踊りや、夢こころによるライブの

アトラクションがあり、みんなで歌う場面もあったようです。

司会の方から紹介があったのですが、吹南地区にも百歳を超える方が

おられるようで、たいへんおめでたい会となりました。

本校も、毎年、3年生が世代間交流をさせていただいています。

年賀状を送ったり、花の鉢をプレゼントしたり、たいへん喜んで

いただいているようです。また、子どもたちは、朝夕の登下校時の

安全対応で多くの方々にお世話になっています。

最後に、このような地域行事は、運営に携わっている方々のご努力が

かかせません。今回も、6年振りの実施に向けて入念なご準備を

されていましたし、前日から会場を設営し、当日も午前中から

準備をされていました。地域のために、ありがとうございます。

朝、地域の方が、「黄色いワッペンが落ちていましたよ。」と、

届けてくださいました。名前が書いてあったので、すぐに、

本人に届けることが出来ました。ありがたいですね。

ところで、この「黄色いワッペン」。毎年、1年生に届けられ、

主にランドセルの側面につけています。自分が小学校の頃も

あったような記憶があるし、他道府県でもあるのかな?と

疑問に思ったので、調べてみました。

1965年、交通事故が社会問題化する中、「子どもを交通事故で

失った母親が内閣総理大臣へ交通事故撲滅を求める手紙を送った」

という新聞記事を見た行員の提案により、富士銀行(現・みずほ

フィナンシャルグループ)が「よい子に注意、よい子も注意」を

スローガンに新小学1年生へ配付をする活動がスタートしたそうです。

翌年以降他の事業者も加わり、2004年からは、損害保険ジャパン、

みずほフィナンシャルグループ、明治安田、第一生命の4社が共同で

実施されています。2025年、61年目の全国の小学1年生配付で

累計贈呈枚数は、約7286万枚だそうです。ありがたいですね。

さて、このワッペンには、2つの「いいこと」があります。

1つは、子どもたち自身に交通安全を呼びかけると同時に、ドライバー

への注意喚起、保護者や地域の方々からの温かい見守りを期待します。

2つめは、交通事故損害保険がついているので、登下校時の重大な

交通事故の際には、保険を使うことができるそうです。事故にあわず、

保険期間の1年(1年生の3月31日まで)が経過するのが一番ですが。

2年生以上でも、着用している子どもたちもいます。保険期間は終わって

いますが、1つめの交通安全の観点では、有効ですよね。

9月18日。本日は、校内掲示を紹介します。

今回は、昨日の学校公開に合わせ、掲示委員会が準備しました。

掲示板は、南館1階玄関ホール、南館2階4番階段前、

南館3階4番階段前、南館3階高学年図書室前、

南館4階4番階段前の5か所に、24学級分掲示しています。

掲示委員会の子どもたちは、期日までに、各学級へ協力依頼し、

作品を受け取り、掲示します。

学校公開でも、たくさんの方々が見学されていました。

学級の代表として、校内掲示されると嬉しいですね。

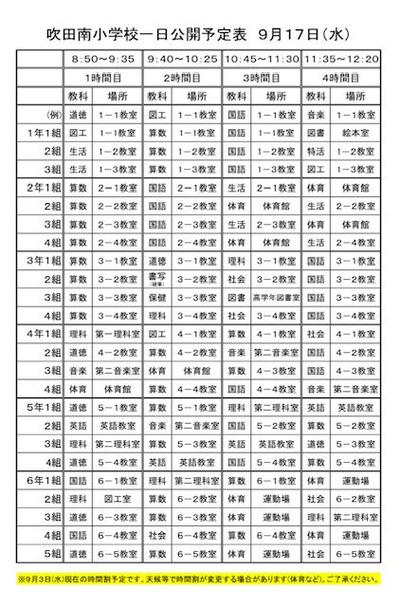

9月17日。本日は、学校一日公開の日です。

学校アンケートによる保護者の方々の意見を反映して、昨年、

令和6年度から、2学期開催に変更した「学校一日公開」。

昨年度も、たいへん暑い日でしたが、多くの方々に参観して

いただき、今年度も昨年度同様に、朝からたくさんの方々に

参観いただいております。教室によっては、入りきれずに、

廊下から参観していただいている姿も。ありがとうございます。

保護者の方々には、さくら連絡網で8月、始業式翌日に案内を

送付するのですが、当日の時間割一覧表は、翌週9月3日に

配信しました。保護者の中には、スマホ片手に、時間割を見ながら

移動されている方もおられ、複数のきょうだいがおられる

ご家庭には重宝されているんだなと感じます。

また、学校公開では、お子様の他クラス、他学年の授業も

ご覧いただいているので、高学年になったら実施される

専科の英語、理科、音楽等を見に行かれたり、学年や

学校全体の雰囲気を見てるというお方もおられました。

朝の健康観察やモジュール学習、業間の運動場遊び、5分休みの

過ごし方など、様々な様子を見ていただけるのも学校公開の

いいところです。暑さ指数がギリギリで実施できた運動場遊びを

楽しむ子どもたちとその様子を参観する保護者の写真です。

参加保護者全員分の駐輪スペースはないので、原則徒歩で来校

くださいとしています。しかし、お仕事の合間をぬってかけつける

方や、すぐに仕事に行く必要がある方が参加しやすいように、

中庭を駐輪場にしています。本校ならではのスペースですね。

たくさんの保護者の方々に参観いただき、いい緊張感をもって、

いつも通りの頑張りをみせてくれる子どもたち。学校公開は、

子どもたちにとってたいへん励みになっているようです。

9月16日。酷暑。「あれ、プールの水がなくなってる!」

2時間目には、熱中症危険指数が基準値を超え、本校では、エアコンの

効いた体育館でのみ体育の授業をおこなっています。体育館から教室に

帰る途中の子どもたちが、プールに水がないことに気付きました。

学校のプールには、水泳授業で活用する他に、防火水槽の役割がある

ため、水泳の時期に限らず1年中水をためておかなければなりません。

1年間で唯一水が空っぽになるのがプール清掃の時で、数日間は、

水がありません。なので、市教育委員会を通じて、消防に連絡を入れて

います。では、今回は???

実は、2年前から少しずつプールの水が漏れているようで、

市教育委員会を通じて、専門業者に調査をしていただいていたのですが、

原因を突き止めることができず、水を足しながらの水泳指導でした。

もちろん、水泳指導には影響がなく、安全に水と親しんでいました。

今年の水泳指導が終わってからは、水漏れが加速し、上記写真にある

ように、プールの深さ半分くらいに残っている跡のところまで水が

抜けていました。2年前から話を進め、ようやく、市教育委員会から

次年度に向けて工事に取り掛かるという知らせが来ました。工事に

とりかかるにあたり、調査をする必要があるため、一旦水を抜く必要が

あり、先週から水を抜いているということです。これから調査が始まり

必要な工事を含めて、プール内のシートを新調していただく工事が

次年度の水泳時期までに行われます。楽しみですね。

明日13日から15日にかけて、吹田市子ども科学作品展が

千里山コミュニティーセンター3F多目的ホールで開催されます。

本校では、夏休み前に作品募集を行い、夏休み中に取り組んだ

自主研究の作品を、夏休みあけに担任に提出します。

本日12日は、市が手配したトラックが作品を回収し、会場まで

運んでいただき、集まった作品を、各校理科部の先生方が、

会場に集まり、展示されます。

本校の子どもたちの作品も含めて、毎年、たいへん優れた作品が

集まりますので、必見です。三連休、是非、ご覧ください。

9月12日。一昨日から断続的にに降った雨の影響でしょうか。

天気予報でも、秋雨前線が南下すると、秋の空気が流れ込み、

少しは暑さがやわらぐと言われていましたが、昨晩から今朝早くに

かけては、少し気温が下がったなぁと実感していました。

しかしながら、気温はぐいぐい上がり、登校時刻には、ほぼ

前日並みの気温となり、やはり暑い登校となりました。

(その後は曇って、酷暑にはなりませんでしたが・・・)

本校の子どもたちも、登校時の熱中症対策として、十数名の

子どもたちが、日傘をさしています。子ども用の軽い晴雨兼用が

あるようで、上手く活用しているようです。また、本日のように、

午後から雨が降るかも知れない時や、いつ夕立が来るかわからない

時にも活用できるようで、今後、増えていきそうですね。

写真は、ここ数日の日傘活用の様子です。

16日(火)追加。本日も猛暑のため、日傘、多かったです。

9月11日。前日夜から朝にかけて降った雨が48ミリ。

かなりの降水量で、当然、朝の時点では、運動場はクローズ。

水をたくさん含んでいて、運動場全体が使用できない状態でした。

朝、正門(西門)から登校し、運動場を横切った子どもたちの足あとが

くっきりと残っている状態です。子どもたちが楽しみにしている

業間休みも、残念ながら使えませんでした。

しかしながら、吹田市立小学校の中でもおそらく上位だと思われる

水はけの回復力が自慢の本校運動場は、たいへん素晴らしい!

3時間目には、体育で、場所を選んで使用できるまで回復し、

お昼休みには、遊びで使えるまでの回復。子どもたちは大喜びでした。

運動場を大切に使っていると、その恩恵も大きいですね。

これからも、無理に使わず、大切に使っていきたいです。

9月10日水曜日。月に1回の全校朝会です。

本日は、「行動力」の大切さ、素晴らしさを話しました。

8月に、吹田市の教育委員さんとお話する機会があり、

関西大学教授の杉本教育委員から聞いたお話です。

2019年、関大相撲部主将の山中さんは、相撲の世界大会で

ウクライナの少年と知り合ったそうです。その後、二人の国際交流に

変化が生じたのは、2022年ロシアによるウクライナ侵攻が

本格化した時でした。戦火に巻き込まれたウクライナの少年に

相撲を続けさせてあげたくて、関西大学相撲部での練習の許可を

大学に願い出たそうです。大学は、事情を考慮し、練習の許可は

認めるものの、住居等の生活を支援する制度がありませんでした。

そこで、相撲部主将の山中さんは家族を説得し、自宅に迎え入れた

そうです。杉本教育委員さんは、学生の行動力に感心するとともに、

自分も含めて、大人ももっとできることはないかと考えさせられた

と仰っていました。なかなかできないことですよね。

話はまだ続きます。そのウクライナの少年は、山中さんの家に下宿し

昼は日本語学校で授業を受け、夜は関西大学相撲部で稽古を続けました。

努力が実を結び、年末には安治川部屋に入門しました。翌年、初土俵を

踏んだ安青錦 新大(あおにしき あらた)。順調に白星を重ね、

2025年春場所で幕内入り、敢闘賞や技能賞も受賞し、今場所は、

なんと西小結まで昇進しています。すごいですね。

山中さんの行動力が、ウクライナの少年にチャンスを与え、

感謝の気持ちで期待に応えた少年は、夢を実現しつつあります。

安青錦 新大の「新大」は、山中新大主将からいただいたそうです。

行動力の大切さ、素晴らしさを感じたお話でした。

本校の子どもたちにも、友だちへの思いやりの心を持って欲しいこと。

心を持つだけでもいいことだけど、勇気をもって行動に移すことの

大切さを学んで欲しいと伝えました。

9月9日。ペア学年清掃2日目。

ペア学年清掃は、ペア学年行事の一環として、ペア学年どうしの

交流を深め、児童のつながりを育むことを目的に、令和6年度から

取り組んでいます。高学年は、低学年に清掃のアドバイスを

することで、清掃を通して高学年としての自覚やリーダー性、

下級生への思いやりの心を育てたい。一方、低学年は、上級生に

対する感謝や信頼の気持ちを育てたいと願っています。

7月から1と6、2と4、3と5学年の教師間では、連携を始めて

おり、子どもたちは、前の週に同じ掃除場所のグループで顔合わせ。

そして、今週から9月26日までの3週間の日程で、ペア学年清掃を

実施しています。元々、通常の掃除の時間から、丁寧に一生懸命する

姿がある子どもたちですが、どのペア学年もどの掃除場所も、加えて

上記にあげたこの取組の目標や願いが具現化されています。

9月8日。本日6時間目は、子どもたちの大好きなクラブの時間。

週明けの6時間目ですが、好きなこと、興味のあること、楽しい

ことなのでしょう、子どもたちは、意欲的に参加しています。

年間10回あるクラブですが、本校では、様々なことに興味を

持ってほしいという願いから、前後期5回ずつに分けています。

4年生から3年間なので、最大6種類のクラブを体験することも

できるし、希望が多くて入れなかった場合も、チャンスが数回

あります。3年間、1回ずつ同じクラブを選んだり、その選択の

仕方は、いろいろあるようです。

さて、前期最終回ですので、これまで練習してきたことの発表会を

したり、最終みんなで合わせたり、大会を開いたりするクラブが

たくさんありました。また、毎回違った制作をするクラブなどは、

これまで通り5回目の制作を行っていました。

次回、10月6日は、後期が開始されます。各学級では、後期の

クラブを決める時期となっています。今回で一区切りをつけ、

また、後期の新しいクラブに期待をしているようです。

地域教育協議会は、吹田市独自の取組で、全ての中学校ブロックで

学校と地域が協力して様々な行事等を行っています。

第六中学校ブロックでは、その一つとして、子育て支援部会による

行事をおこなっており、令和7年度は「親子ヨガ」を実施しました。

この子育て支援部会のメンバーは、2つの小学校の校長、PTA、

学童保護者会、主任児童委員、校区の幼稚園、子ども園、保育園等の

園長、PTAや保護者会です。

対象を3~12歳の子どもとその保護者とし、0~2歳の子どもたちも

保護者の近くで参加としました。7月に、幼稚園等ではチラシを配付、

小学校では、さくら連絡網を使って、電子版を配付しました。申し込みは、

QRコードからで、23家庭で児童27名、乳児3名の大盛況でした。

エアコンの効いた認定子ども園吹田南幼稚園の大きな遊戯室で、

ベビトレヨガインストラクターのmayumi氏を講師にお迎えし、

約90分間の「親子でハッピーになる ヨガ」を実施しました。

講師のmayumi氏は、ベビトレヨガインストラクターや

子どもヨガ認定講師の資格に加え、保育士や幼・小の教諭免許も持って

おられ、参加している保護者も子どもたちも、楽しみながら、自然に

身体の使い方や姿勢づくりを学び、心と身体を整えていました。

土曜日午前中のひと時、たいへん素敵な時間となりました。

できれば次年度もお願いしたいなぁと思っています。

9月5日。台風が通過しました。今年の台風は、日本付近で突然発生し

大雨を伴うので、今回も、かなり警戒しましたが、大阪府や吹田市は、

夜間の大雨以外大きな影響がなく、本日の子どもたちの登下校や

学校生活もほぼ通常通りで一安心でした。

前日、9月4日。明日、台風が直撃するかも知れないということで、

市教育委員会から、以下のような連絡が来ます。

・4月配付の「気象警報の発表に伴う安全対策について」を参照ください。

・交通機関の計画運休がないので、委員会判断の臨時休業はありません。

・台風の備えを実施したうえで、不具合があればすぐに問い合わせを。

・警報が出た場合の、教職員の研修等の取扱いについて。 などなど

本校では、毎年4月に、「台風・地震等における安全対策について」を

保存版として色つきの紙で配付するとともに、ホームページにも掲載し、

ご家庭で対応していただいています。

朝、鍵を開錠する警備員さんが、台風の影響により出勤できない場合を

想定して7時前に出勤し、雨雲レーダーとにらめっこして、登校時間帯に

大雨が降る場合に備え「登校時刻変更」のメール配信を準備しましたが、

全て杞憂に終わり、登校時間帯は、通常程度の雨におさまりました。

テレビの報道で言っていました。被害を伴う集中豪雨や河川の氾濫は

困るけれども、水不足で困っている地域や農家にとっては、必要な雨

でもある。少し気温が下がったことは、台風の恩恵ですね。

前期広報委員会が7月に作成し掲示されているものを紹介します。

前回、6月16日にも以下のように紹介しています。

広報委員会の活動は、広報委員会の掲示板に、自分たちが作成した

情報を掲示すること。広報委員会掲示板を紹介します。

広報委員会掲示板は、職員・来校者下足の正面、児童下足入って左の

みんなが目にするところにあります。

さて、今回の話題は、夏祭りから万博まで多岐にわたっています。

掲示板前を通りかかった子どもたちが、足を止めて、見ています。

保護者の方々は、学校一日公開の時に、是非、見てください。

9月3日、午前8時。ぎりぎりまで待っての判断でしたが、

本日の児童朝会は、熱中症予防の観点から、放送朝会となりました。

児童朝会は、代表委員会の子どもたちが司会進行を行い、各委員会の

代表が、お知らせやお願いなどを全校児童の前で発表します。

この経験は、本人の自信につながることから、価値がある体験と

考え、できれば対面で、運動場に集合して行いたいと考えています。

しかしながら、本日、午前8時の時点で、気温は28℃を超え、

日差しもきつかったため、大事を取らざるを得ませんでした。

ただ、放送であっても、自分の声がマイクを通して、校舎に響いている

のを聞くと、緊張もするでしょう。みんなの視線がない分、多少は、

勇気を出しやすいかと思いますが。

本日も、今週月曜日の前期委員会最終回で話し合われた内容を、

代表の子どもたちが、上手に話していました。

吹田市の小学校では、2学期始業式の翌日から給食が始まります。

8月26日から給食開始で、既に1週間が経過しました。

1年生は、4月、6年生がお手伝いしてくれる環境で給食準備が

スタートし、1学期に様々な役割を経験して、だんだんと慣れ、

自分たちだけでも準備ができるようになっています。いつも思う

ことですが、1年生の吸収力には驚かされるばかりです。でも、

よくよく考えると、昨年度、幼稚園や保育園では最上級生で、

様々なことを自分でできるように成長してから入学しているので、

いろんなことができるのが当たり前なのでしょうが、小学校では

最下級生なので、ついつい幼く見てしまっているようです、反省。

12時40分に食べ始められたらOKなのですが、35分には、

既に準備が整っていました。食べる時間を長く確保できると、

ゆったり楽しく会食することができるので、少し時間を要する

子どもたちも安心です。1年生、給食準備上手です。

「暦の上では秋」という言葉があります。

これは、二十四節気の立秋を迎えることを指し、まだ真夏のような

暑さが続いていても、事実上は秋の気配が漂い始める時期のことで、

毎年8月7日頃に「秋が始まる日」とされています。暑中見舞いから

残暑見舞いに変わるタイミング、うろこ雲や鈴虫の音色など、数年前

までは、「なるほど」と感じることも多々あったように思います。

一方、気象庁の定義「気象学」では、9月から11月が秋だそうです。

本日は、9月1日。暦の上でも気象学でも秋なのですが、午前9時の

時点で、気温が30℃を超え、暑さ指数が危険となりました。全国的

にも、先週末は40℃を超える都市があり、この暑さは、まだまだ

収まらない予報となっているようです。

吹田市の公立小中学校には、職員室に、暑さ指数計が設置されています。

上の写真は、本日午前9時前に撮影したもので、すでに「危険」を

示していました。子どもたちが楽しみにしている、業間休みや昼休みの

外遊びは中止です。また、理科や生活科の授業での外での観察や作業も

短時間での実施としています。水曜日ごろから雨が降り、少しは気温が

下がるかもとの予報もありますが、このまま暑い日が続くと、学校教育

活動には、様々支障をきたすことになりそうです。

涼しくまでは望みませんが、少なくとも「猛暑」だけは、早く去って

もらうことを切に願います。