校長 小林です。

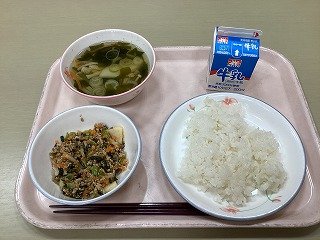

突然ですが「ラッキーにんじん」ってご存じですか?知っている方はお子さんから聞いたのだと思います。給食で汁物などには野菜が入っています。にんじんも登場する機会が多いのですが、残念なのは「ニンジンが苦手」という子もいること。そこでにんじんを切る時にさまざまな形に型抜きしたものを「ラッキーにんじん」と呼び、おかずの中に入れています。調理時間を考えると、にんじん全てを型抜きするのは無理ですし、あまりたくさん入っていない方がレア感を感じられて楽しいということで限られた数だけの「ラッキーにんじん」が入っています。この日の私の給食にはハートの形の「ラッキーにんじん」が入っていました。たかが「にんじん」ですが、(今日は良いことがありそうだな)と思わせるワクワク感があります。ラッキーにんじんには21種類あるとのことで全部を見つけてみるのも面白いかもしれませんね。

- 吹田市報にもラッキーにんじんの記事がありました。

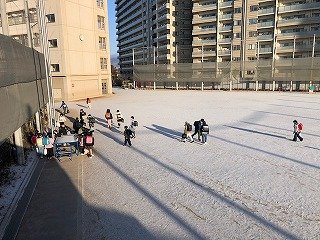

歩道が凍っています

歩道が凍っています 運動場も真っ白

運動場も真っ白 朝礼台の雪をすくっています

朝礼台の雪をすくっています プールもこの通り

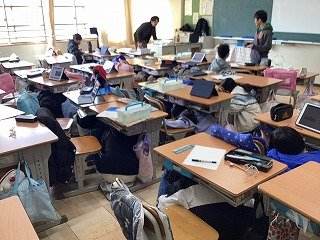

プールもこの通り 普通に授業をしていると

普通に授業をしていると Jアラートの放送が入りました

Jアラートの放送が入りました すぐに机に下に入ります

すぐに机に下に入ります シェイクアウトができました

シェイクアウトができました