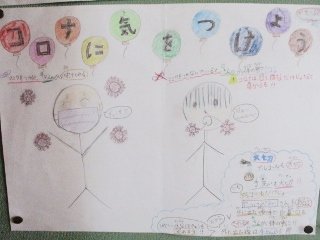

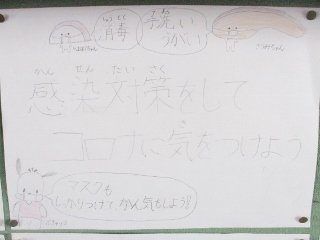

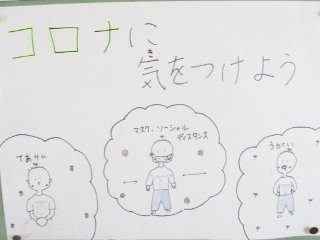

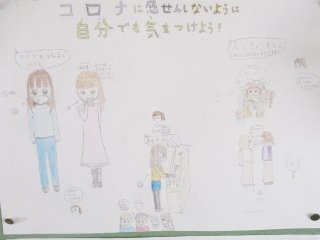

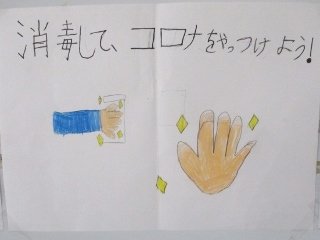

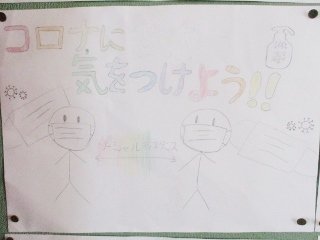

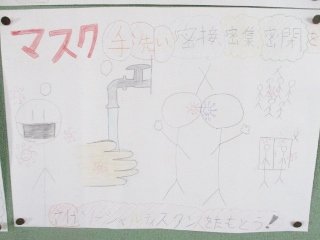

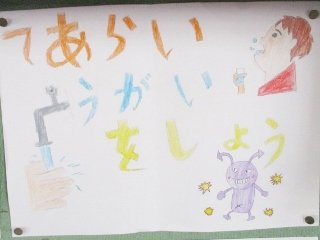

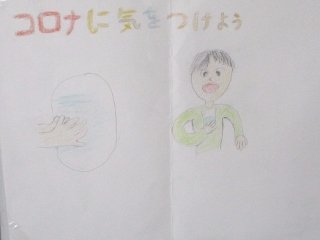

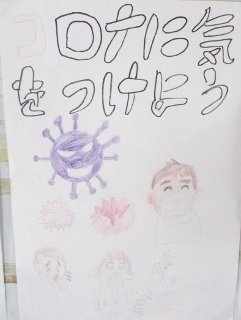

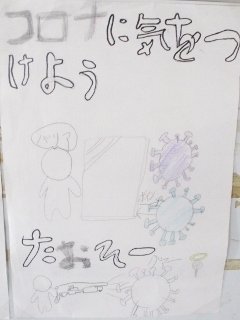

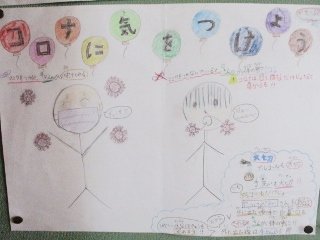

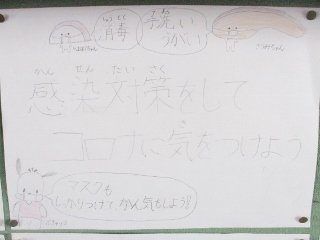

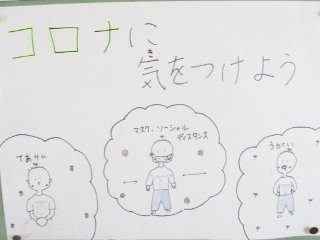

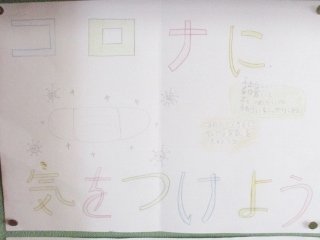

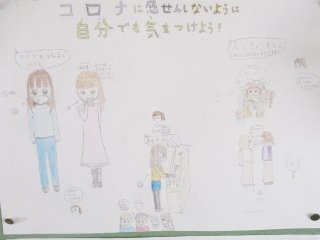

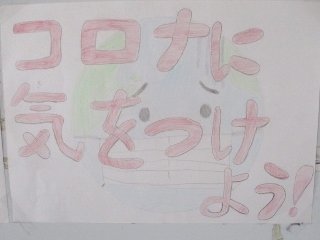

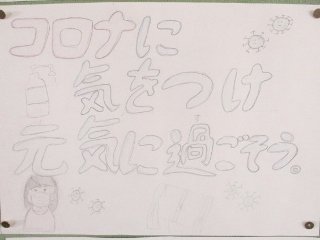

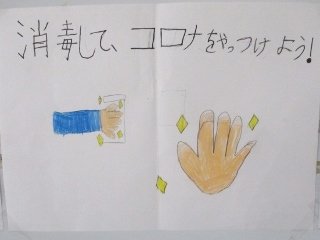

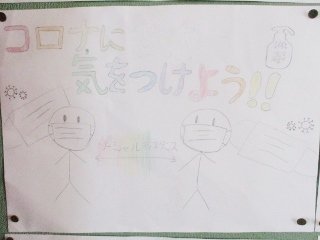

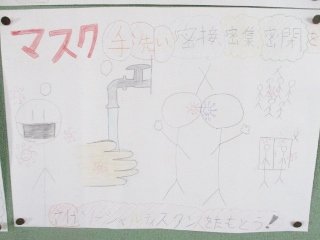

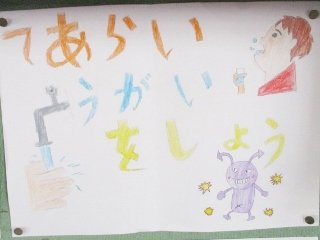

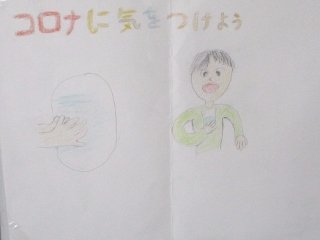

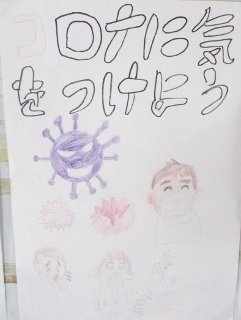

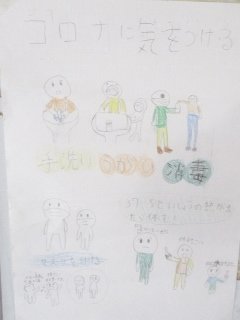

16日(水)の児童朝会。「コロナに気をつけよう」

保健委員会から全校の子どもたちに、お知らせがありました。

その内容は、「日常的な手洗い、うがい、消毒、マスク。」

「3つの密を避けること。」「発熱や風邪症状があれば休むこと。」

子どもたちはたいへん良くわかっています、感染防止対策を。

放送で、ポスターの紹介がありましたので、保健室前のポスターを

写真に撮りました。ご覧ください。

保健委員会の子どもたちの思いが伝わってきますね。

まだまだ我慢の時ですが、みんなで力を合わせて乗り切りましょう。

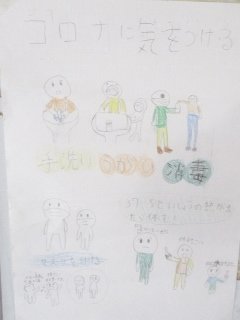

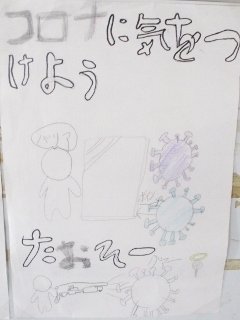

16日(水)の児童朝会。「コロナに気をつけよう」

保健委員会から全校の子どもたちに、お知らせがありました。

その内容は、「日常的な手洗い、うがい、消毒、マスク。」

「3つの密を避けること。」「発熱や風邪症状があれば休むこと。」

子どもたちはたいへん良くわかっています、感染防止対策を。

放送で、ポスターの紹介がありましたので、保健室前のポスターを

写真に撮りました。ご覧ください。

保健委員会の子どもたちの思いが伝わってきますね。

まだまだ我慢の時ですが、みんなで力を合わせて乗り切りましょう。

2月17日(木)。

今年度の卒業式は、3月18日(金)。約1か月後に迫りました。

卒業式は6年間の業を終えたことをお祝いする大事な儀式である

ことから、市内全小学校で、予定通りの日程にて実施します。

その内容については、昨今の府内や市内の状況を鑑みて、2月初旬の

時点では、市教育委員会より、式を簡素化して短時間で執り行うように

との指示が届いています。大阪府への「まん延防止等重点措置」の延期

に伴い、市教育委員会より新たな情報が入ると思われますが、

多くの人に囲まれ、卒業のお祝いを受けたり、喜びの思いを表現したり

する場面は大幅に縮小されてしまうでしょうが、定められた内容の中で、

6年生119名の旅立ちを心からお祝いしたいと考えています。

学校では、計画の修正や、準備が、着々と進んでおります。

今週初めに、お花を購入しました。

卒業式で、また、来年度の入学式の場面で、お祝いを演出します。

現在、下足ホール前と、東門入ってすぐの花壇に置いています。

園芸委員会のみなさん。よろしくお願いします。

2月16日(水)。昨日の1年生に続き、2年生5クラスです。

本校では、1月末から2月初めにかけ、市内の多くの学校と同様に

学級閉鎖を数クラス行いました。最後の学級閉鎖は2月1日からで、

その後2週間は、学級閉鎖を行っていません。大阪府等に「まん延防止等

重点措置」が発令されてから、吹田市では、「緊急事態宣言」並みの制限を

行いつつ、学びを継続しています。ペア学習、グループ学習等の学び合いを

中心に進めている本校では、なかなかもどかしいですが、こうして閉鎖せずに、

対面授業を継続できることは、子どもたち教職員ともに、とても嬉しいことです。

2年生5クラスも、意欲的な挙手、ICTの活用、説明に集中する姿、

ノートに考えを記入、作品のアドバイスをもらう等、落ち着いた雰囲気が

伝わってきます。

令和4年度の新入生への「入学説明会」を昨日2月14日に

予定しておりましたが、大阪府に「まん延防止等重点措置」が

発令された時に、書面開催(資料配付)を決定し、新入生の

保護者のみなさまに、ご連絡をしました。本来であれば、

ご来校いただき、体育館で対面でご説明させていだだきたかった

のですが、昨年同様の書面開催となり、残念でした。

以前は、吹田市統一で、午前に保護者対象の「説明会」、

午後に児童及び保護者対象の「見学会」が開催されていました。

令和3年4月に入学し、まもなく1年を迎える1年生が、

落ち着いて、立派に学んでいる姿を見ていただきたかったと

改めて思う一日でした。なので、本日、2月15日(火)、

3・4時間目の1年生5クラスの様子を写真で掲載します。

写真でも伝わりますね。落ち着いて、立派に学んでいる姿。

2月14日(月)。大阪府等より先に「まん延防止等緊急措置」が

発令されていた地域の3週間延期の決定が報じられています。

大阪府等も、最初に設定された期間は残り1週間となりましたが、

「延期が検討されている」と報じられています。

まだまだ、アルコール消毒器の需要が続くようです。

下の写真。手前にあるのが「自動」、奥が「足踏み式」消毒器です。

「自動」は、下に手をかざすとセンサーが反応し、定量が出ます。

「足踏み式」は、ペダルを踏むと、踏んだ力に応じた量が出ます。

どちらも、(手は)非接触で、アルコール消毒ができます。

「自動」は、手をかざすだけなので手軽ですが、定量なので、

少し多いなと感じる子どもたちもいるようです。

一方、「足踏み式」は、ペダルを踏むひと手間はありますが、

踏む力で量を調節できるのが好まれているようです。

「足踏み式」を今年度初めに2台、PTAより購入いただき、

「自動」と2タイプを2台ずつ併用していたのですが、この度、

「自動」が、1台故障してしまいました。

「自動」は、センサーの不具合や機器の摩耗などの故障により、

1台ずつ姿を消していましたが、とうとう残り1台となりました。

そこで、本日14日より「足踏み式」を新たに2台追加しました。

新たな2台は、地域教育協議会から、地域や学校で幅広く利用できる

ようにと購入いただいたものです。ありがとうございます。

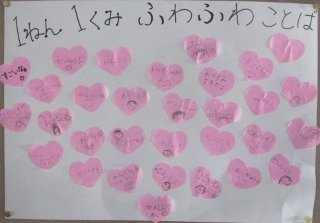

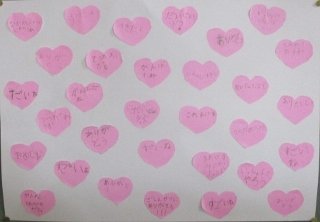

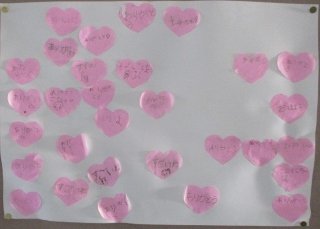

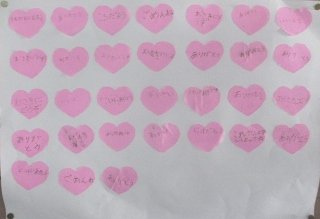

2月10日(木)。本日は、ふわふわ言葉プロジェクトを紹介します。

気持ちをあたたかくする言葉を「ふわふわ言葉」と言います。

逆に、気持ちを冷たくする言葉を「ちくちく言葉」と言います。

「ふわふわ言葉プロジェクト」は、やさしい言葉がけを意識し、

考え、使用することで、子どもたちにとって、温かく、過ごしやすい

学級・学校を目指す目的で、2学期に行われました。

令和2年度は、全校に呼びかけて、自由投票という形でした。

前年度の取り組みが良かったので、さらにバージョンアップし、

令和3年度は、各クラスで、担任がスライド資料等を活用し

呼びかけ、全員が取り組む形にしました。

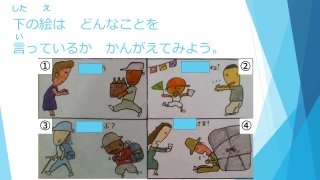

低学年用スライド資料では、上のスライドのように、まず、

「どんな声かけをしているか」からはじめました。

「ふわふわ言葉を使って、南小を、ふわふわ言葉でいっぱいの

あたたかい学校にしましょう。まずは、クラスの友だちや家族に

使えるように意識しよう!」と、カードに記入しました。

1年生の他の4クラスとも、校内の掲示板に貼ってありましたので、

紹介しておきます。みんな意識して使えているかな?

2月9日(水)。本日は、月1回の「あいさつ&見守り運動」

の日でしたが、コロナ禍のため、残念ながらの自粛でした。

先日の全校朝会で「気持ちのよいあいさつ」の話をしてから、

たいへん気持ちのよいあいさつが増えているので、PTAや

地域の方々にも、気持ちのよさを感じていただきたかったの

ですが、残念でした。

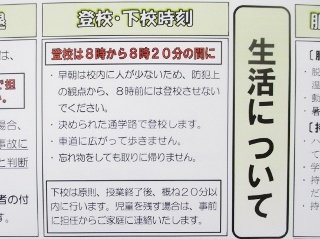

さて、本日は、子どもたちの登校時刻についてです。

本校の、登校時刻は、「よくわかる!吹田南小学校」の

「生活について」の「登校・下校時刻」に記載の通り、

「登校は、8時から8時20分の間に」となっています。

これは、早朝は校内に人が少ないため、防犯上の観点から、

8時前には登校させないように呼び掛けているルールです。

吹田市の多くの小学校でも同じルールを採用しています。

先日、調査をしてみたところ、通用門・正門を合わせると、

130人の児童(15%)が、8時前に登校していました。

とは言え、子どもたちは時計も持たずに徒歩で通学しています

から、プラスマイナス5分程度の誤差はあるでしょう。

7時55分より前に登校している児童は30人(4%)でした。

防犯上の観点から、登校は、8時から8時20分の間に通用門

もしくは正門を通過できるように、再度、呼びかけました。

ご家庭を出発する時刻について、調整をお願いいたします。

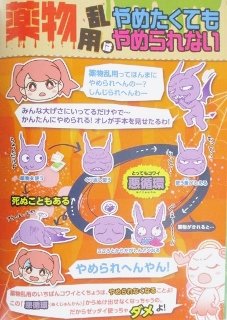

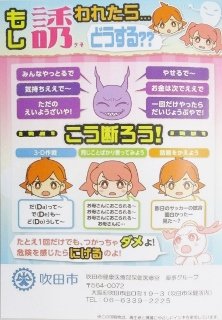

2月8日(火)6時間目は、6年生の「薬物乱用防止教室」でした。

「薬物乱用防止教室」は、文部科学省が、全国の中学校・高等学校に

義務付けており、吹田市では、全ての小学校6年生でも実施しています。

本日は、本校薬剤師さんを講師として招き、お話をしていただく予定

でしたが、コロナ禍のため、DVDと冊子による指導になりました。

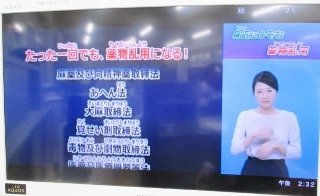

まずは、DVDによる学びの紹介です。

「たった1回でも、薬物乱用になる!」様々な法律で取り締まられて

いること。違法薬物の怖さなどを学びました。

しかしながら、新聞やテレビで、薬物乱用のニュースを見ます。

大学生、高校生、中学生など、驚く内容が報じられます。

「薬物乱用から自分を守るには?」大切なポイントですね。

知識を身につけ、正しい行動を行えば、怖くはありません。

「薬物乱用とは、社会全体の問題です。」低・中学年には、

いや、高学年にとっても、まだまだ難しい話ですが、正しい

知識を持ち、正しい行動を行うためにも、これから中学生・

高校生でも発達段階に応じた「薬物乱用防止教室」が必要です。

6年生は、是非、今日学んだことを家庭でも話してほしいですね。

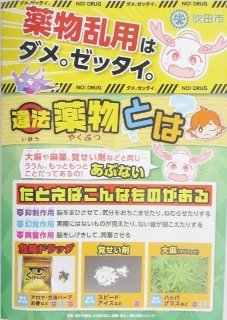

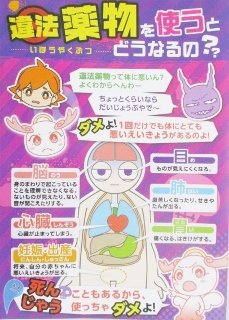

最後に、本日使用した、吹田市健康医療部保健医療室作成の冊子

「薬物乱用はダメ。ゼッタイ。」を掲載しておきます。

2月7日(月)。今日もおいしい給食をいただきました。

本日のメニューは、ごはん、ぎゅうにゅう、ちゃんこ、

あかこんにゃくいりきんぴら、ちりめんふりかけ でした。

令和3年8月から委託となり、半年が過ぎました。

最近、ますます美味しくなってきたと感じているのは、

私だけでしょうか。

さて、本日は、中学校給食のお話です。

本市の中学校給食は、市内全18校で平成24 年2月から、

デリバリー方式で給食を希望する日を選んで申込む選択制の

給食 が実施されており、昼食については、弁当を持参したり

購買でパン等を購入したりして、何 を食べるかを本人や

保護者が選ぶことができるという制度になっているそうです。

中学校の入学説明会で説明があり、申し込みが開始されます。

先日、中学校給食の献立表を見かけましたので、添付しておきます。

メニューもいろいろあるようで、魅力的ですね。

中学校給食については、給食開始から12年目が経過しており、

導入時から社会情勢も変化していることから、令 和2年10月に

吹田市中学校給食在り方検討会議が設置され、 現状の選択制給食を

検証し、今後の本市の中学生にとって望ましい中学校給食の在り方に

ついて、議論がおこなわれているそうです。

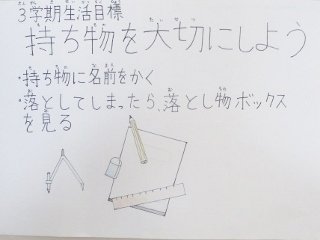

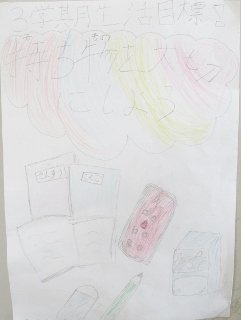

2月4日(金)。本日は、生活委員会のお知らせです。

3学期生活目標「持ち物を大切にしよう」。

・持ち物に名前をかく。

・落としてしまったら、落とし物ボックスを見る。

学校中に、生活委員会からのポスターが掲示されています。

持ち物を大切にしよう。名前を書こう。

そうですね。大切にするのはもちろんですが、万が一、

忘れてしまったり、落としてしまったときでも、名前が

かいてあると、気付いた人が、拾った人が、届けてくれます。

落とし物ボックスには、名前がない(記名されていない)ものが

少しずつ増えてきています。この機会に、記名しているかの

チェックや、持ち物を大切にするために、どんな注意や

工夫ができるか考えてみてほしいですね。

生活委員会。よい目標をありがとう。

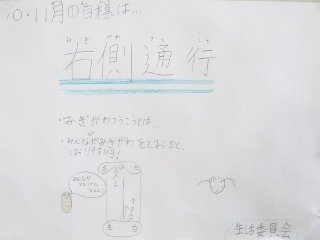

ちなみに、2学期には、こんな目標がありました。「右側通行」

廊下や階段での衝突を避けるため、けがを減らすための目標でした。

廊下や階段に、ビニールテープで、センターラインも作って

くれていましたね。

2月3日(木)。今朝の子どもたちの「あいさつ」は、

とてもとても気持ちのよい「あいさつ」が多かったので、

本日のテーマは、気持ちのよい「あいさつ」です。

昨日、2月2日(水)は、全校朝会でした。月に一度、全校の

子どもたちにお話ができるチャンスですから、いつも、数日前から

話題を思案し始めます。今回の話題は3つ。

1つ目の話題は、気持ちのよい「あいさつ」について。

○今週、自分からあいさつをする人が増えて、たいへん気持ちがよい

○自分からあいさつする人、笑顔であいさつする人、会釈する人

目を見てあいさつする人、立ち止まってあいさつする人 など様々

○「あいさつ」に良い悪いはないが、気持ちのよいあいさつはある

○自分から、笑顔で、目を見て、などのあいさつは、気持ちがよい

○相手が気持ちのよい、自分も気持ちのよいあいさつを考えよう

○先生だけではなく、友だちにも、家族にもあいさつしましょう

と言う内容の話をしたところ、翌朝、本日、2月3日の子どもたちの

あいさつは、いつもより多く、目を見て、自分からのあいさつでした。

すぐに、意識的に、意欲的に取り組めることは、本校の子どもたちの

素直さからくるものでしょう。

これが、徐々に、自然にできるようになればいいなぁと思います。

ちなみに、全校朝会2つ目の話題は、図工展の観覧について。

○全部の作品を観つつも、気に入った作品に時間をかける方法もある

○下の学年の作品は、これまでのことを振り返りながら観る

○上の学年の作品は、自分ならどんな作品を作るか考えてみる など

3つ目の話題は、北京オリンピックについて、でした。

○夏のオリンピックと冬のオリンピックが約2年おきにある

○冬のオリンピックは、雪や氷の上が舞台

○スキー、スノボ、スケート、カーリング、アイスホッケーなど

○普段見ることのない競技が多いので、よい機会

2月2日(水)。本日は、栽培委員会についてです。

朝、通用門であいさつをしている頃、栽培委員会の子どもたちが

登校してきて、当番活動の水やりを行います。

登校してすぐに、かばんを下ろして水やりをするグループと、

一旦教室に上がって、みんな揃ってから行うグループがあるようです。

通用門を入って左奥のフェンスのところにホースリールがあり、

そこからホースを伸ばして、水やりを行います。

たいへん寒い中の作業ですが、下足ホール前のプランターにも

水やりを行うため、登校してくる子どもたちの通行を妨げないように

配慮しつつ、協力してホースを伸ばしている姿はさすがです。

さて、栽培委員会が管理している以外にも、はなみどさんの活動等

により、校内には花がたくさんありますので、紹介しておきます。

通用門横

自転車置き場横

通用門内側

運動場入口前

運動場北側

2月1日(火)。本日は、校内図工展についてです。

1月27日(木)に搬入したことは、既にお伝えしましたが、

その後、28日(金)より、学年ごとに見学日を設定し、

6年 → 1年 → 2年 と、本日は2年生の見学日でした。

子どもたちは、全部の作品を一通り見学したあと、持参した

ワークシートに、気に入った作品の感想を記入していました。

力作ばかりなので、たいへん迷っている子どもたちもいましたが、

これ、と決めると、熱心に感想コメントを記入していました。

音楽室会場には、3年4年の作品がありました。

次は、英語教室に移動して、5年生の作品です。

こうして、他の学年の作品に触れることで、「上の学年への

あこがれや、自分ならこんな作品を作りたいという意欲。」

「下の学年の頑張りを認め、自分がその学年だったときの

ふりかえり」なんかができているようです。

その後、多目的室会場に移動して、1年6年そして自分たち

2年生の作品も見学し、感想を書いていました。

2月3日4日には、授業参観にあわせて、保護者の方々にも

公開予定でしたが、コロナ禍のため、中止となりました。