今日17日(月)1~4年生と6年生は

4時間授業で給食後下校し、

5年生が午後から卒業式の準備を

がんばってくれました。

準備の仕事は、

会場および校内の清掃

→会場の設営(シートの敷きなおし、イスの配置)

→会場の飾りつけ(花道をつくる)

となります。

5年生はしっかりと仕事をしてくれました。

これからの活躍が目に見えるような

頼もしい仕事ぶりでした。

みなさんの心のこもった仕事ぶりは

昨年同じ仕事を経験している6年生には

まちがいなく伝わります。

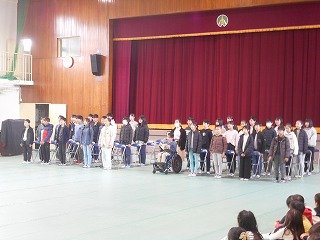

さあいよいよ明日は卒業式です。

今日17日(月)1~4年生と6年生は

4時間授業で給食後下校し、

5年生が午後から卒業式の準備を

がんばってくれました。

準備の仕事は、

会場および校内の清掃

→会場の設営(シートの敷きなおし、イスの配置)

→会場の飾りつけ(花道をつくる)

となります。

5年生はしっかりと仕事をしてくれました。

これからの活躍が目に見えるような

頼もしい仕事ぶりでした。

みなさんの心のこもった仕事ぶりは

昨年同じ仕事を経験している6年生には

まちがいなく伝わります。

さあいよいよ明日は卒業式です。

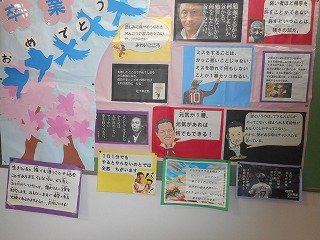

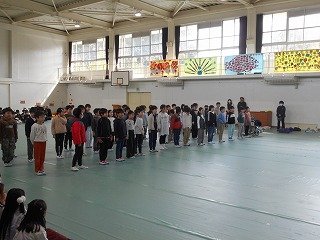

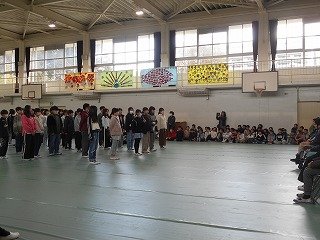

7日(金)「6年生を送る会」がありました。

1~5年生みんなで6年生を送る最後の場です。

それぞれの学年が

自分たちなりの工夫したやり方で

6年生にお祝いやお別れを伝えました。

おめでとうというお祝いの気持ち

ありがとうの感謝の気持ち

お別れがさびしいという気持ち

それらを言葉だったり、

すてきな歌声だったり、

クイズやコントの楽しさで伝えたりしました。

6年生も嬉しかったと思います。

最後は6年生からの

クイズと歌がありました。

しんみりしたり笑ったり、

それぞれの学年の「らしさ」が出た

すてきな会になりました。

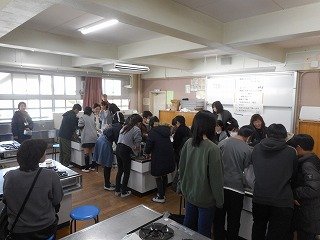

5年生は保健の学習で

応急処置について学んでいますが、

今回は心肺蘇生法について学習しました。

私たち教職員は水泳学習前の時期に心肺蘇生法の研修を実施し

心臓マッサージやAEDの使い方について

毎年研修するのですが、

子どもたちもAEDと人形を使って

実際に心肺蘇生を体験しました。

学習にあたっては

吹田市消防本部と南千里病院の救急救命センターからも

消防士や医師の方々が来てくださって

グループに助言をしてくれました。

1時間の学習で身につけるのはむずかしいと思います。

でも、子どもたちが実際の手順について学んでおくことは、

とても重要で意味があることだと思っています。

13日(木)14日(金)に実施した参観・懇談に

足を運んでいただきありがとうございました。

1年間で最後の参観・懇談となります。

コロナ禍の時期には、

3学期に感染状況がひどくなり、

2月の時期の行事は

思うように実施することができませんでした。

ありがたいなと思います。

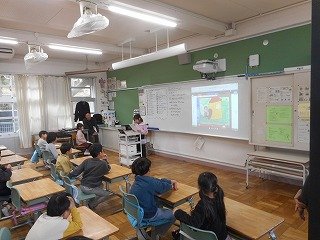

参観のようすをのぞいてみると、

2月という時期もあって、内容的にも単元的にも

まとめ的なもの、発表形式のものから、

社会モデルの学習、6年生では感謝を伝える会など

さまざまでした。

自分で作ったスライドも映しながら発表していたり、

グループで問題を出したり。

それぞれの学年に特徴がありました。

今週は参観・懇談があります。

重ねてマラソン記録会があります。

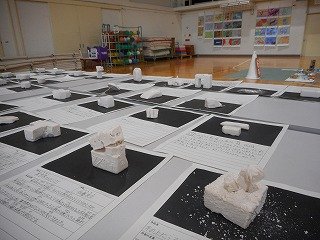

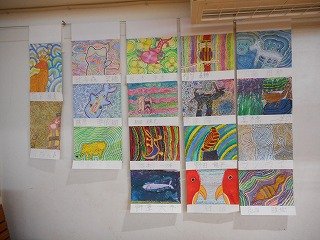

そして校内作品展ウィークでもあります。

子どもたちにとっては、学年を超えて、

自分やほかの人が作った作品を見る機会はとても大切です。

見てもらったら、感想をぜひお子さんと、

あれこれ話してもらったらと思います。

14日(金)まで開催しています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

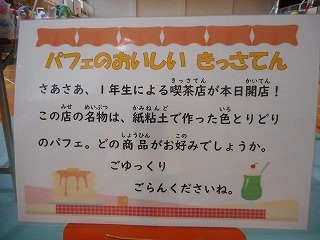

【1年】

『パフェのおいしい きっさてん』

色とりどりの楽しいパフェが並びました

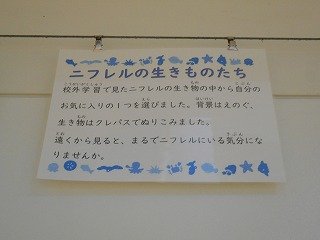

『ニフレルの生きものたち』

自分のお気に入りを選んでかきました

【2年】

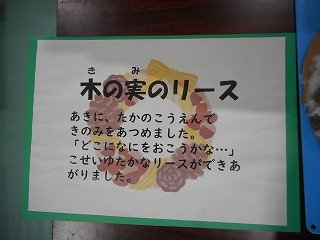

『木の実のリース』

集めた木の実でつくりました

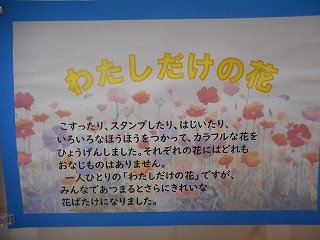

『わたしだけの花』

自分だけの花が集まりました

【3年】

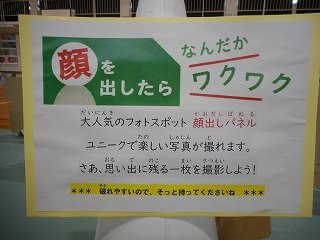

『顔を出したら なんだかワクワク』

楽しい写真が撮れる顔出しパネルです

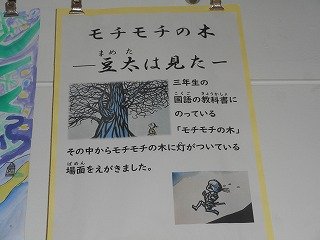

『モチモチの木』

国語で学習した物語の木を描きました

【4年】

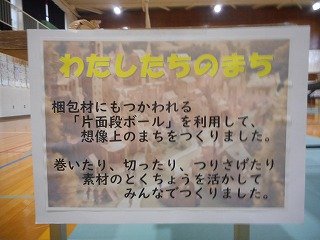

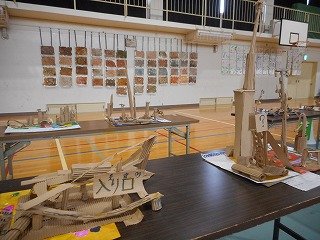

『わたしたちのまち』

グループでまちをつくりました

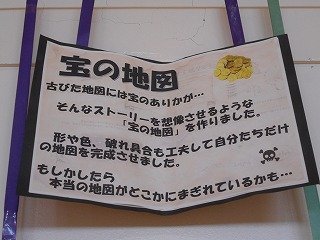

『宝の地図』

破ったりあぶったりして本物のようです

【5年】

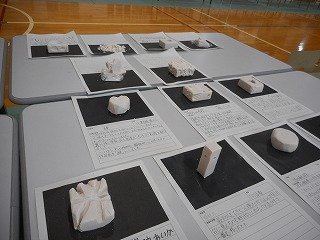

『石鹸の彫刻展』

「作者の言葉」を読むとさらなる深まりが

『光と場所のハーモニー』

灯がともるとどんな光と影になるか

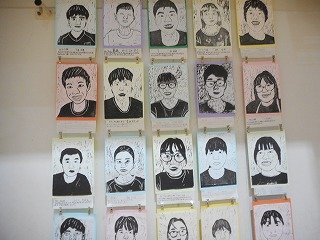

『版画で描く自分』

さすが自分!特徴をつかんでいます

【6年】

『ドリーム・プロジェクト』

学習したことを生かして考えた未来の吹田

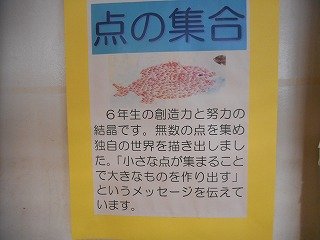

『点の集合』

小さな点が集まって描いています

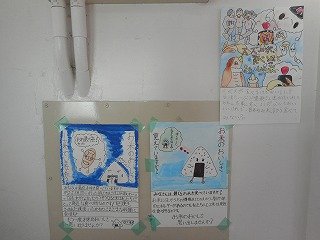

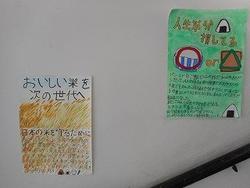

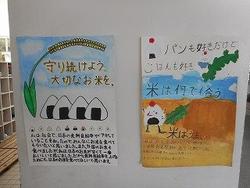

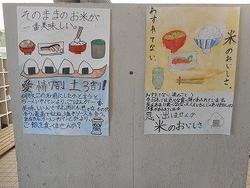

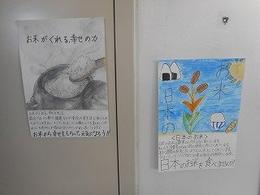

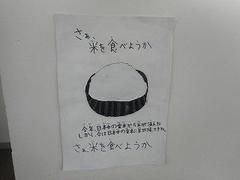

学校のいろいろなところにお米のポスターが出現!

5年生が社会科などの学習や

田んぼでお米を育てる活動の

その後の学習を踏まえて

お米の魅力をポスターで伝えています。

お米のおいしさをアピールするもの、

食卓から米食が減っていることに物申すもの、

5年生の主張がポスターにこもっていて

内容もいろいろです。

「さあ、米を食べようか」

「愛情7割 土3割」

といった力のある言葉で

見る人に迫ってきます。

ごはんが食べたくなること請け合いです。

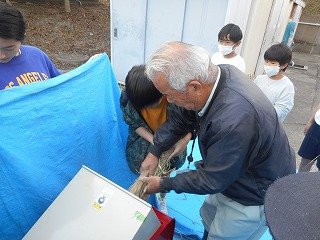

吹田市体験活動クラブの方々に教わり、

先日の脱穀の際、

田んぼの土を耕して畝を作り

畑の準備をしておきました。

その畑に玉ねぎを植えました。

これから冬の間は、玉ねぎ畑に変身です。

等間隔で玉ねぎを植えたら土をかけ

最後に藁を敷きました。

収穫は6月ごろ。

楽しみですね。

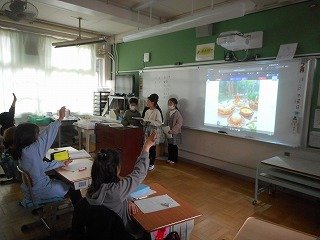

外国の文化を学ぶために、

留学生に来ていただいて、

自分の国を紹介してもらいます。

今回は、インドとアルゼンチンとミャンマーの

3人の方からお話してもらいました。

興味深いお話をたくさん聞くことができました。

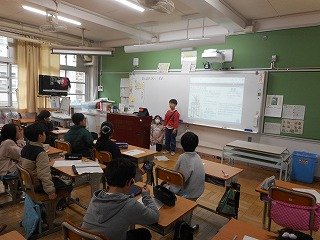

修学旅行を挟んで学習してきたことの集大成として

6年生一人ひとりが学んできたことを

22日(金)5年生に発表しました。

6年生一人ひとりが、

5年生一人ひとりに、

1対1で伝え語ります。

自分が調べたことだけでなく

それぞれ思ったことや考えたことを

一生懸命に話す6年生の姿。

しっかりと聞こうとする5年生の姿。

このような活動も含めて

5年生は6年生から少しずつバトンを受け継いでいきます。

5年生の米作り体験学習もいよいよ大詰めを迎えました。。

足踏み脱穀機を使って「脱穀」を体験しました。

脱穀後はもみすり機で精米を行います。

もみ殻が取れて玄米の状態になったお米を触って

「おおー!」とどよめいて感触を楽しんでいました。

暑すぎた気温の影響もあって、

昨年より少し収穫量は減りましたが、

「それでも豊作やで!」

との言葉をかけてもらいました。

並行して行われた作業で

稲刈り後の田んぼは畑へと生まれ変わりました。

生まれ変わった畑では、

冬の間、玉ねぎを育てます。

この体験学習で、

作物を育てることの難しさや楽しさを知り、

改めて、食べ物への感謝や自分と食べ物のかかわりを

見つめる機会にしてくれればと思います。