今日は全校集会でした。

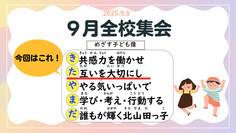

1学期を通してクラスの中で子ども同士の関係性ができたことにより、授業での学び合いがより深まる等の良い面がある反面、様々なトラブルも起こる2学期。

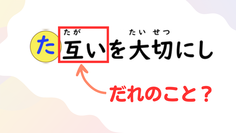

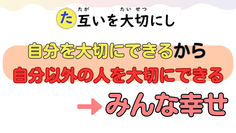

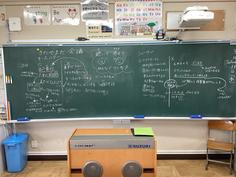

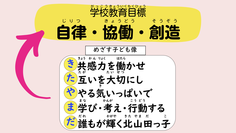

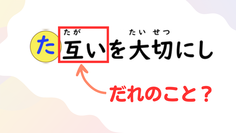

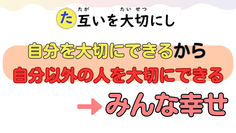

そこで、今回のテーマは、めざす子ども像の「互いを大切にし」にしました。

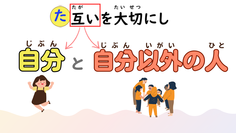

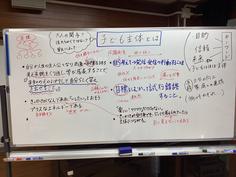

子どもたちには「『互い』って誰のこと?」と問うと、子どもからは、「自分とみんな!」との声。

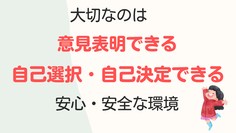

今回はその中で「自分を大切にすること」にスポットを当てました。

子どもたちに「自分を大切にするってどういうこと?」と聞くと、

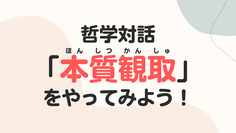

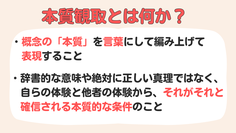

「自分を嫌いにならないこと!」と言う子が・・・。すごい。深い。全くその通りですよね。

「そういうこと!以上!」と終わりたいところですが、僕からはポイントを2つ伝えました。

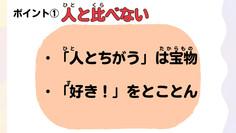

1つ目は「人と比べないこと」

人と違うことは宝物だし、自分の好きなことをとことんやろう。と伝えました。

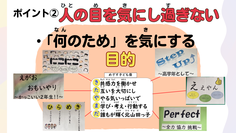

2つ目は「人の目を気にし過ぎないこと」

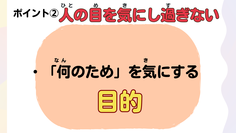

「友だちに変に思われたらどうしよう...。先生が言ってたから...。親に怒られるかも...。って誰かの目を気にした経験ある?」と子どもたちに問うと、多くの手が挙がりました。

そこで、「それが過ぎると、自分の人生物語の主人公でいられなくなるから、目的を明確に持ってそれに向かって突き進めれば、人の目を気にし過ぎなくて済むようになるよ。」

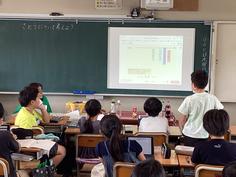

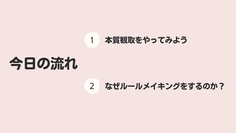

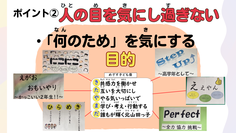

と伝え、めざす子ども像や各学年の目標をスライドに映し出し、

「学校で行っていることは、すべて目的があって、それはここに繋がっているんだよ。だから、これを意識して自分のできることをやろうと意識すれば人の目はだんだん気にならなくなるはず。」

と話しました。

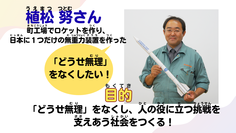

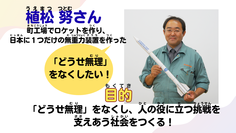

そして、その後、学校だよりでも取り上げた植松努さんのお話を子どもたちに。

植松さんは、人から「どうせ無理」と言われ続けても、自分が大好きなロケットを探究し続けた結果、北海道の町工場でロケットを作れるようになり、JAXAも持っていない無重力装置まで作ってしまったんだよ。と話すと、驚いた顔をする子や「えー!」と声を漏らす子がちらほら。

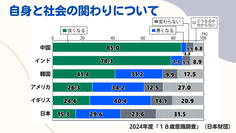

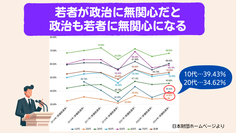

日本人の自尊感情の低さはよく問題になります。それはやはり、人と比べたり、人の目を気にし過ぎたりするからじゃないかなと。だから、自分以外の人のことも序列化して見てしまったり、自分とは異なる人のことを排除したり無視したりしてしまったりすることにもつながっていると考えています。

だから、まず自分を大切にすることで、自分以外の人のことも大切にできるんじゃないかなと思うので、そのことを最後に子どもたちに伝え、終わりました。

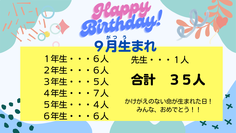

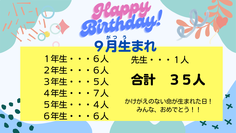

(9月生まれの子のお祝いを始業式でしていたと思い込んでいたら、やっておらず。教頭先生から指摘してもらって気づきました。スライドはなかったのですが、その場で9月生まれの子たちに立ってもらい、お祝いしました。校長先生も失敗します。本当にごめんなさい!)