7月2日(水)

6年生は1泊2日で岬町にある府立青少年海洋センターに行き、海洋体験を行ないます。

朝8時。快晴とは言えませんが、程よい曇り空の中、子どもたちが集合してきました。

【出発式】

司会担当に児童が前に出て出発式をしました。

しっかりと原稿を覚え、みんなに話かける司会者!

やる気十分です。

目標や一緒に行く先生の紹介がありました。

【バスで出発!】

たくさんの先生方に見送られてバスで出発!

7月2日(水)

6年生は1泊2日で岬町にある府立青少年海洋センターに行き、海洋体験を行ないます。

朝8時。快晴とは言えませんが、程よい曇り空の中、子どもたちが集合してきました。

【出発式】

司会担当に児童が前に出て出発式をしました。

しっかりと原稿を覚え、みんなに話かける司会者!

やる気十分です。

目標や一緒に行く先生の紹介がありました。

【バスで出発!】

たくさんの先生方に見送られてバスで出発!

7月1日(火)

今日は、中国の上海にある中国福利会少年宮から12人の子どもたちが本校を訪問してくれました。少年宮とは、学校の正規の授業外に課題活動として、芸術や科学技術を行う場所だそうで、子どもたちは、伝統文化やバレエ、書道、演劇などを学んでいるそうです。

昼休みから体育館に集まり、到着を待つ5年生。

ところが、バスの到着が大幅に遅れたため、急遽5時間目は、教室に戻って授業をしました。

そして6時間目、5年生の教室に2人ずつ、上海の子どもたちが入っていきました。

黒板には、子どもたちからの歓迎のメッシージが溢れていました。

まずは、5年生から学校紹介をしました。また、明日上海の子どもたちが万博に行くので、総合で調べていた万博のことからピックアップした万博の見どころなどを紹介しました。

子どもたちは、翻訳ソフトを使い、パワーポイントに中国語の字幕も入れていました。

中には、日本語、英語、中国語と3カ国語で同時通訳が入るクラスも・・・。

その後は、一緒に遊びました。フルーツバスケットやジェスチャーゲームをするクラスもあれば、日本文化の折り紙やけん玉をするクラスもありました。

最後に体育館に集まって、上海の子どもたちの特技を披露してもらいました。

モンゴル舞踏、書道と切り絵をし、最後に全員でトトロを中国語と日本語で歌ってくれました。

5年生のがんばりで、とてもすてきな交流となりました。

6月13日(金)

今週は、プール開き。

夏だけしかできない水泳学習が始まりました。

吹田市では「命を守る水泳学習」として、オリンピックなどのように速く泳ぐのではなく、ゆっくりと長い時間泳げる泳力を身につけるために、水泳学習を行っています。6年生では平泳ぎで200m以上泳げる泳力をめざしています。

今週は、まだ少し「寒い!」という子もいましたが、これからはどんどん暑くなっていくので、熱中症に気をつけながら、実施していきたいと思います。

この時期しかできない学習ですので、体調を整えて、たくさんプールに入り、しっかりと力をつけていって欲しいですね。夏の終わりにどこまで伸びたかが楽しみです。

6月11日(水)

1年生は、株式会社ダスキンの方に来てもらい「おそうじ教室」をしてもらいました。

これは、株式会社ダスキンの学校教育支援として行っている授業です。

まずは、「どうして掃除をするのだろう」をテーマに、掃除の意義について考えました。

そして「そうじ用具を正しく使おう」ということで、ホウキ、チリトリ、ぞうきんの使い方を教えてもらいました。

1番のメインは、ぞうきん。一人一枚ずつぞうきんを持ち、いっしょにしました。

実際にバケツに入れた水にぞうきんをつけて、洗う練習もしました。

今、家庭では掃除機や使い捨てシートを使って掃除をすることが主流になっています。しかし、学校では、ホウキ、チリトリ、ぞうきんを使っていますので、今日はとてもいい勉強になったと思います。

今日教えてもらったことを毎日の学校の掃除で活かして欲しいですね。

6月10日(火)

今日は、6月の全校集会。

雨のため、初めて体育館で行いました。

体育館への入場には少し時間がかかってしまいましたが、全員がきちんと座って話を聞くことができました。

校長先生の話、生活指導の先生の話がありました。

6年生がプール清掃をがんばってくれたことをみんなで拍手しました。

そして、課外バスケットボールクラブが吹田市の大会で優勝したことの表彰がありました。

子どもたちのいろいろながんばりを誉める機会となりました。

6月6日(金)

5年生の家庭科で調理実習をしました。

今回のメニューは、「ゆで野菜」。

ほうれん草のおひたしとゆでいもを作りました。

じゃがいもは、皮をむき、一口サイズにしてゆでます。

ほうれん草はゆがいてしぼり、5センチ程度に切ります。

子どもたちは、包丁を使いながら、ゆっくりと皮をむいたり、切ったりしていました。

ほうれん草は、包丁を持たない方の手を「猫の手(指を曲げた手)」にして、切りました。

できあがったほうれん草とゆでいもは、とてもおいしかったようです。

お家でも作ってみるといいですね。

6月5日(木)

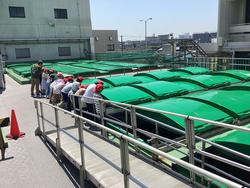

4年生は社会科で「くらしにかかせない水」の勉強をしています。

私たちが毎日水道から使っている水がどこで作られ、どのように送られてくるのかを学びます。

その一環として泉浄水所の見学にいきました。

神崎川から運ばれた水が、ろかされて段々ときれいな水になっていくところを見学しました。一つ一つの施設を興味深く覗き込む子どもたち。教科書に載っていることを実際に見て確かめる機会になりました。

6月4日(水)

連日、気温が25度を超える夏日が続いています。登校してくる子どもたちも半袖の子がほとんどとなりました。

夏といえば、水泳学習ですね。

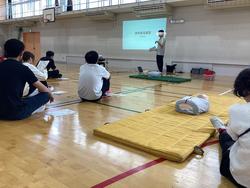

来週から始まる水泳学習に向けて、教職員で救命救急講習を行いました。

消防署からお借りした「レサシアン」(心肺蘇生法の練習をするための人形)を使って、全員で取り組みました。千里第二幼稚園の先生も参加して、一緒に行いました。

溺れている人を発見した場合の心肺蘇生法とAEDの使い方についてです。

実際に事故が起こった時に慌てず対応できるよう毎年、繰り返し行っています。

今回は、幼稚園の先生と1年生の先生は、小児用のレサシアンを使用し、小さい体の場合の練習もしました。

もしもの時に備えて、しっかりと身につけていきたいと思います。

6月3日(火)

2年生が1年生に学校の中を紹介する学校探検を行いました。

まずは、2年生が1年生の教室に行って、グループになりました。

そして、地図を見ながら、1年生を連れて学校の各教室を案内しました。

仲良く手をつないで歩く子どもたち。

2年生は地図を見ながら、「次は、〇〇教室!」と進んでいきました。

中には、「東棟ってどこ?」と校長先生に聞いてくることも・・・。1年生の間は、北棟で過ごすことが多くあまり特別教室を使っていないので、仕方ないですよね。

校長室の周りでは、「校長室だよ」の紹介より、「ウーパールーパー」の紹介の方が人気でした!

ちょっと校長室を見学したグループもありました。

昨年は1年生でお世話されてばかりだった2年生が、今年はお兄ちゃん、お姉ちゃんになってしっかりリードする姿が見られました。成長ですね。

6月2日(月)

1年生は、株式会社明治による食育セミナー「みるく教室」を受講しました。

株式会社明治から来てくれたゲストティーチャー。牛柄のエプロンをつけ、実物大の牛のイラストを持って教室に現れました。

そして、牛乳を作るもとである「乳牛について」をテーマに、

⭐︎牛乳が届くまで

⭐︎乳牛の一生って?

⭐︎「らくのうか」ってどんな仕事?

の3つの内容を教えてくれました。

パワーポイントや映像でわかりやすく示してくれたので、子どもたちはしっかりと興味を持って聞いていました。

牛の食べる様子を手で真似てみたり、クイズに答えたりと子どもたちが体を動かしながら聞く場面も多く、楽しみながら、自分たちが飲んでいる牛乳について知ることことができました。

牛乳は赤ちゃん牛が飲むはずだったお乳をもらっているということや、赤ちゃん牛を産めなくなった牛はお肉になってしまうことを知り、「かわいそう」と感じる子もいました。

だからこそ、感謝して食べなければいけないなあと感じる授業でした。

授業の終わりの挨拶をする時に

「背比べしたい!」と言い出す子どもたち。

大きな牛の前に立ってみて、大満足でした。

6月2日(月)

6年生が日頃勉強している英語の力を発揮して、台湾の小学生と交流しました。

多目的に集まった6年生。前のスクリーンには、台湾の小学生が映っています。

まずは、学校の紹介。6年生が作った紹介動画を見てもらいました。

そして、お互いに質問をしました。質問は代表者がマイクの前に行って受け答えをしました。

「好きな台湾の料理は?」「サッカーは好きですか?」などの質問をしていました。

ちょっと恥ずかしそうな子がいたり、しっかりと話せる子がいたりとこちらも台湾側も様々でしたが、うまく交流ができた時は嬉しそうにしていました。

習ったことを活かす素敵な機会になりました。