2月26日(火)

1年生は生活科で昔のあそびを勉強しています。

今日は、地域の方と保護者ボランティアの方がきてくださり、いろいろな種類の昔あそびを体験しました。

今回、この取り組みのために、地域の方からお手玉と竹とんぼを作っていただきました。ありがとうございました。

手とり足とり教えてくれるので、できるようになった子も多かったです。「コツがわかった!」という子も・・・。

あやとり

けん玉

めんこ

まりつき

羽つき

おはじき

お手玉

竹とん

ゴムとび

こままわし

2月26日(火)

1年生は生活科で昔のあそびを勉強しています。

今日は、地域の方と保護者ボランティアの方がきてくださり、いろいろな種類の昔あそびを体験しました。

今回、この取り組みのために、地域の方からお手玉と竹とんぼを作っていただきました。ありがとうございました。

手とり足とり教えてくれるので、できるようになった子も多かったです。「コツがわかった!」という子も・・・。

あやとり

けん玉

めんこ

まりつき

羽つき

おはじき

お手玉

竹とん

ゴムとび

こままわし

2月25日(火)

1年生と3年生が授業参観・学級懇談会をしました。

1年生は、この1年でできるようになったことを発表しました。昔あそびのけん玉やこまをする子、縄跳びを跳ぶ子などそれぞれできるようになったことに挑戦!漢字を書いたり、整理整頓ができるようになったお道具箱を見せて回ったりする子も・・・

みんな大きな拍手をもらって大満足でした。

3年生は、国語「道具のうつりかわりを説明しよう」社会「市の様子のうつりかわり」総合「昔のくらしを知り、未来について考えよう」の3つ学習から自分たちでテーマを決めて調べ、発表しました。

2月21日(金)

2年生と5年生の授業参観と学級懇談でした。

2年生は「これまでの自分、これからの自分」をテーマに、生まれた時のことや2年生になっての成長、これから頑張りたいことなどを発表しました。一人ずつ、がんばって発表していました。

5年生は、SDGsについて調べたことを発表。ネットで調べるだけでなく、アンケートを取ったり、周りの人に働きかけたりとSDGsを実際の生活と結びつける発表でした。

2月20日(木)

4年生と6年生が最後の授業参観と学級懇談会を行いました。

どのクラスもたくさんの保護者が見にきてくださりました。

4年生は、総合で調べた「多様性、多文化共生」の発表。

パワーポイントを使って発表しました。

6年生は、両親への感謝の手紙を一人一人読み上げ、手渡しました。涙涙・・・の参観となりました。

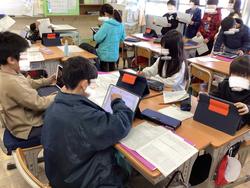

2月19日(水)

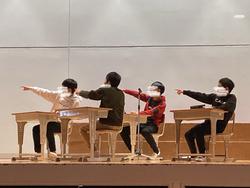

3年生の総合では「昔のことを知ろう」をテーマに調べてきたことをまとめています。そして今度の参観で発表する予定です。

グループごとに発表内容をまとめ、iPadのパワーポイントを使って資料を作りました。今日は、その発表練習。

グループでリハーサルをしながら、資料の修正をしたり、セリフを確認したりしていました。

先生に見てもらってアドバイスをもらい、再度練習しているグループもありましたが、自分たちで「こんなふうに言ったほうがいい」と考えているグループも・・・。

参観での発表が楽しみです。

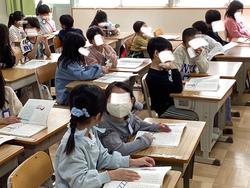

2月18日(火)

1年月組で教頭先生が道徳の授業しました。

題材は「やればできるんだ」。うんていができなかった子どもが、一生懸命練習して、できるようになっていったお話です。

教頭先生が授業をしてくれるという特別感にワクワク、でもちょっぴり緊張する子どもたち。

先生と一緒にお話を読み進めました。

うんていをがんばっている時に気持ち、うまくいかない時の気持ちをしっかりと考え、発表しました。

実は、本校の運動場にはうんていがありません。だからうんていをした経験がない子も・・・。そのため、教頭先生がうんていをする熱演もありました。

最後は、がんばった主人公への気持ちを考えたり、自分の経験と比べたりしながら、振り返りを書きました。

2月17日(月)

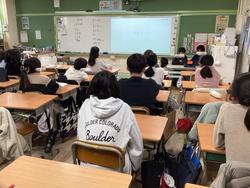

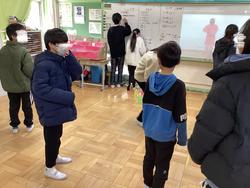

今年度最後の研究授業は1年生でした。

全校児童が下校した5時間目、1年松組に教職員全員が集まって、授業を見ました。

題材は、国語「スイミー」

「スイミー」の全場面の内容を読み取った後、自分が1番好きな場面を1つ選び、その理由を書くことをめあてとした学習でした。

先生たちがたくさん教室に来てもあまり緊張することのない子どもたち。いつも通りの元気な様子でしっかりと考え、意見を言ってくれました。

途中で自分の考えを表出するために、隣の子とインタビューしあったり、今まで勉強してきたワークを振り返ったりしました。

「1番好きな場面は?」と聞かれると、教科書をあげて教えてくれました。

1年生で理由を書くのは難しいのですが、よく考えて書いている子が多かったです。

書けた後は、みんなで交流!同じ場面が好きな人同士で交流しました。

帽子のかぶり方で好きな場面の区別をつけているんですよ。

授業後は、教職員全体で研究討議をしました。また、最後には吹田市教育センターの指導主事に来ていただき、指導助言をいただきました。

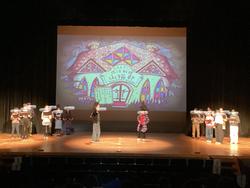

2月14日(金)

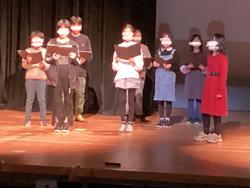

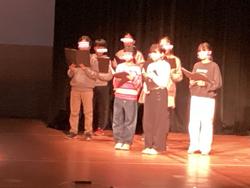

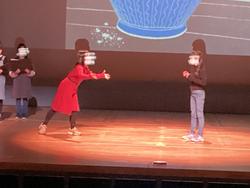

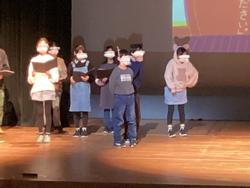

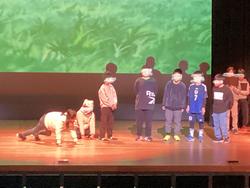

吹田市立小学校の中から参加したい学校が集まって劇やダンス、ミュージカルなどを発表する児童文化発表会。今年度は5年月組が参加、出演しました。

朝からメイシアター中ホールに集まってくる子どもたち。

今回は8校が集まって、開催されました。

最初に発表したのは、児童文化部の先生方の劇。表現が豊かで、声もよく通り、とても面白い劇でした。

続けて、各学校の発表。演劇クラブや表現クラブが発表する学校もありましたし、本校のように学級や学年で発表する学校もありました。

5年月組は、国語で勉強した「注文の多い料理店」を群読とジェスチャーで表現しました。どの部分をみんなで声を揃えて読むのか、また、どのセリフを一人でいうのかを自分たちで考えました。ジェスチャー担当の子どもたちは、どういう動きをすると観客からよく見えるのかを考えました。

さらに、舞台転換のスライドを作って写した子、効果音を担当した子もいました。

みんなの力を結集して発表した舞台はとっても素敵なものでした。

2月13日(木)

今日は、桃組の6年生と地域の福祉委員会の人との交流を行いました。

以前より毎年行なってきたこの交流ですが、コロナ禍でしばらくは中止していました。

今年度から再開するにあたり、福祉委員会の方と相談をし、桃組の6年生が後輩にプレゼントをするものを一緒に作るという取り組みをすることにしました。

その材料は、福祉委員会の方に購入していただきました。

2時間目になるとちょっと緊張した様子で桃組のプレイルームに入ってきた6年生。

グループに分かれて、福祉委員会の方と自己紹介をするとすぐに仲良く話すことができました。

そして、いよいよプレゼント作り。何を作っているかはないしょですが、板をボンドで仮止めし、釘で止めていきました。

釘打ちの経験の少ない子供達でしたが、福祉委員の方が教えてくださり、一緒に楽しく作ることができました。

途中で失敗した時も、斜めになった釘を直してくれたり、釘ぬきで抜いてくれたり・・・さすがに、経験豊富な方ばかりでした。

また、釘1本がうまく打てたら「おお〜すごいね」と声をあげて下さったり、拍手をしてくださったり・・・とすごく声をかけてもらいました。子どもたちもいつもの倍以上の声に、嬉しそうに作業をしていました。

今日は、途中まで作り、また来週続きを行います。

最後に、6年生から「ありがとうございました。(中学生になりますが)これからもよろしくお願いします。」とあいさつをして終わりました。

福祉委員の皆様、本当ありがとうございました。来週もまた、よろしくお願いいたします。

2月12日(水)

卒業に向けて、着々と進んでいる6年生。

家庭科でも最後の調理実習として、「お弁当作り」をしました。

班ごとにメニューを決め、ご飯を炊いて、おかずを作る調理実習です。

自分たちの決めたメニューですから、作り方もそれぞれです。

調べた作り方を見ながら、協力して作る姿が見られました。

慣れない包丁でにんじんを一つずつ切っている子も・・・。

そして、完成したお弁当がこちら・・・。

すごく美味しそうなお弁当ができました。

中学校に行ったら、たまには自分で作ったお弁当を持って、登校してみてくださいね。

2月10日(月)

6年生も卒業まであと少しとなりました。

そこで、最後の思い出を作るために卒業遠足に行きました。

場所は、万博記念公園とニフレルです。

まずはニフレルに向かいました。

かわいい動物の間をグループごとに回りました。

iPadを使って、撮影もしました。

次に万博記念公園の自然文化園に移動しました。グループで記念碑巡りをしました。

実は、1970年の大阪万博が開催された時に建てられていたパビリオンの跡地に記念のプレートが、自然文化園のあちらこちらに設置されています。それをグループで探しながら、オリエンテーションを行いました。

そして昼食とおやつタイム。

最後は、卒業プロジェクト実行委員会が司会進行をして、ゲーム大会をしました。今まで6年間、楽しんできた校外学習。最後の校外学習は、自分たちで計画し、楽しむものにできました。

この思い出と行動力を持って、中学校へ進んでほしいですね。

2月7日(金)

子どもたちが1番楽しい!という児童会行事「千二バラダイス」がコロナ以降5年ぶりに全校開催で復活しました。

3年生から6年生が出し物を用意し、前半、後半に分かれて回ります。1・2年生は、5・6年生とグループを作り、一緒に回ります。

グループで仲良く回っている姿、低学年の希望を聞きながら連れて回る高学年の姿が見られて、とても微笑ましかったです。

3年から6年生が出したブースはそれぞれ工夫されていて、楽しいものでした。中でも人気が高かったのが、お化け屋敷や迷路。中に入れる人数に限りがあるので長蛇の列になっていました。また、射的やブラックボックスなどのように誰もが楽しめるゲームをしたクラスも多かったです。

子どもたちにとって身近になったICTの活用も目立ちました。パワーポイントを使ったクイズをしたり、動画を撮影してクイズやショートコントを作って流したり・・・。お化け屋敷にも入る前の事前動画がありました。

また、劇やコントをしたクラスもありました。いろいろな楽しませ方がありますね。

2月6日(木)

刺すような寒さが続いています。

その寒さの中、心がほっこり温まる読み聞かせボランティアが1年生と5年生に来てくださいました。

これで全学年が読み聞かせをしていただきました。

2月5日(水)

大寒波が長引いています。

そんな気候の中、3年生が1番寒いマラソン大会となりました。

走っている子は、だんだんと温まってくるのですが、見ている子たちはとても寒かったです。また、記録用紙が強い風で吹き飛んだり・・・ということもありました。

でも「がんばれ〜」としっかり声を出して応援することで少し暖かくなっていました。友達と励まし合いながら、小さなトラック4周、大きなトラック4周の合計8周を走り切りました。

2月4日(火)

最強寒波到来!の中、4年生がマラソン大会をしました。

4年生は、小さなトラックを4周、大きなトラックを4周の計8周です。

途中で何周目かがわからなくなった時、ペアの友達が「もう1周や」とか、「次、外側!」と声をかけているのが印象的でした。

たくさんの応援を受けてがんばりました。

2月4日(火)

PTAの読み聞かせボランティアの方が3年生と6年生に来てくれました。

6年生の読み聞かせに「どんな本を選んだら良いか悩みます」とおっしゃる方も・・・。

中には、2年生の時に勉強した「泣いた赤鬼」のお話を読んでくれて・・・。「6年生だと、2年生で感じたこととはまた違った深さで感じてくれるんです。」と教えていただきました。

2月3日(火)

6年生にとって最後のマラソン大会。

保護者の方にも応援してもらいながら、行いました。

昨年より距離が伸び、小さいトラックを4周、大きなトラックを4周、トラックの外側を3周走ってゴールです。5年生と同様に2080mを走り切りました。

2月3日(月)

寒さが心配されていましたが、1・2時間目は風がなくマラソン日和でした。

その中で2年生が2クラスと3クラスに分かれてマラソン大会を行いました。

1番小さいトラックを5周しました。

全員が最後まで歩かず走り抜くことができました。

2月3日(月)

今日は、立春。暦の上では今日から春ですが、今週は大寒波が来る!らしいです。

そんな朝ですが、PTAの読み聞かせボランティアが来てくださり、2年生と4年生に読み聞かせをしてくれました。

「昨日の節分に合わせて鬼の話を読みました」という方

「『教室はまちがうところだ』の大型絵本を見つけたので、借りてきました」という方・・・。

それぞれ工夫した作品を読んでくださいました。