1月28日(水)

1年生の生活では、「むかしあそびをしよう」と言う単元があります。

こまやあやとりなど、むかしの子どもたちが自分の体をしっかり使って遊んだ遊びを体験しようと言うものです。

今日は、地域の福祉委員の方々と保護者の方がきてくださり、子どもたちに「むかし遊び」を教えてくれました。

まりつき

羽つき

お手玉

おはじき

めんこ

あやとり

けんだま

こま

ゴムとび

竹とんぼ

たくさんの遊びが経験できました。

教えてくださった地域の皆さん、保護者の皆さんありがとうございました。

1月28日(水)

1年生の生活では、「むかしあそびをしよう」と言う単元があります。

こまやあやとりなど、むかしの子どもたちが自分の体をしっかり使って遊んだ遊びを体験しようと言うものです。

今日は、地域の福祉委員の方々と保護者の方がきてくださり、子どもたちに「むかし遊び」を教えてくれました。

まりつき

羽つき

お手玉

おはじき

めんこ

あやとり

けんだま

こま

ゴムとび

竹とんぼ

たくさんの遊びが経験できました。

教えてくださった地域の皆さん、保護者の皆さんありがとうございました。

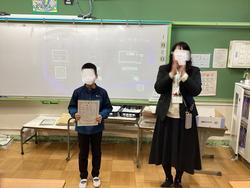

1月27日(火)

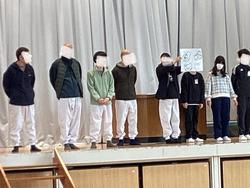

6年生は、小学校生活最後のマラソン大会を行いました。

1年生から冬場に行ってきた長距離走は、朝、走る時間を設定して走ったり、体育の時間に走ったりしてきました。

呼吸を整え、長い距離を自分のペースで最後まで走り切ることで、体力をつけること、忍耐力を育むことなどを目標に取り組んできました。

今日は、6年間の総まとめのマラソン大会。

保護者の皆さんも応援にきてくれました。

自分たちで司会をして進めた大会。

走り切った子どもたちの顔は、どの子も輝いていました。

最後に、10位までの子どもたちが表彰を受けました。

1月22日(木)

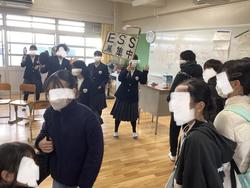

6年生は、吹田第一中学校で行われる「一中ガイド」に参加しました。

「一中ガイド」は一中の生徒会が中心となって中学校生活を教えてくれるものです。

中学校で一緒になる千里第三小学校の友達と一緒に行いました。

まずは授業体験。

社会は、都道府県クイズ。

数学は、計算クイズ。

国語は、1文字変えて新しい言葉に。

理科は、実験。

英語は、カルタなど、中学校の授業を体験しました。

美術、体育、音楽などの実技教科の授業もありました。

続いてクラブ見学もしました。さっきのグループに分かれて、次々と中学生がやっているクラブを見て回りました。

「これ、入ろう!」と言う声も聞こえてきました。

4月からの中学生活が楽しみになりました。

1月21日(水I)

学校では、廊下でぶつかったり、ぶつかりそうになったりすることがたくさんあります。

本校に児童の中には、友達とぶつかると大変なことになる児童もいます。そうでなくても、廊下を走ってきて人にぶつかると大きなけがにつながります。

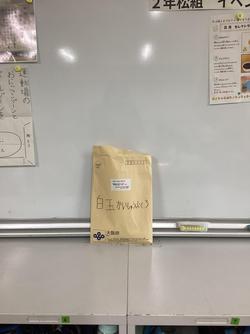

そこで、生活委員会では、「廊下を走らない」ことを徹底させるために、廊下チェックに取り組み始めました。

今日は1日目。

業間や昼休みに生活委員会がパトロールをし、走っている子がいたら、白玉を渡します。その白玉は、教室の白玉回収袋に入れます。

チェック期間が終わって、白玉が少ないクラスが素晴らしい!と言うことです。

生活委員会が歩いているのを意識している子どもたち。でもうっかりと走ってしまう子も・・・。白玉をもらって、残念・・・となっていました。

今回、「自分が走っているんだ」と気づいた子、「走らない」と意識して走らなかった子が、普段から走らないようにできるといいですね。

1月20日(火)

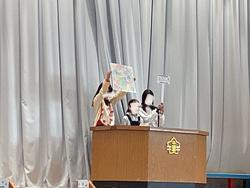

今日は、児童集会。

5つの委員会が発表をしました。

まずは、給食委員会。

毎年1月24日から30日までの1週間が「全国学校給食週間」であることにちなみ、調理員さんにきてもらって質問をしたり、感謝のお手紙を渡したりしました。

質問で、「ラッキーニンジン(キャラクターの型抜きをしたニンジン)は、何種類ですか?」というと、「4種類」と教えてくれました。なんと昨日から新たに「ミッフィ」が加わったそうです。

その後、座っている子どもたちからも質問を受け付けました。

調理員さんが丁寧に答えてくれるので、大盛り上がりでした。

最後に全校児童が書いたお礼のメッセージカードを贈りました。

続いて園芸委員会。

人権の花を植えたことを伝え、それを紹介するポスターを紹介しました。

生活委員会。生活委員会では、「廊下を走らない」ことの見守り活動を行うことを発表しました。

保健委員会。学校でのインフルエンザの予防には、換気が効果的なこと。そのために、教室の換気チェックを行うことを発表しました。

掲示委員会。掲示委員会では西棟下足と教職員下足に季節の飾りを作っています。3月の飾りにどんなものを作ってほしいかのアンケートをすることを伝えました。

最後に「人権ポスター」の表彰を行いました。

1月19日(月)

一人一台端末を配付したGIGAスクール構想に取り組み始めて6年になります。

ここまで一人一台端末として配られたiPadは、学年が上がっても同じものを使い、6年生が卒業した後は、新1年生に渡して使ってきました。

この度、吹田市では5年生のiPadを全部新しいものに入れ替えて、それを中学校まで持って上がることにしました。

今日は、その入れ替え日。

今まで使ってきたiPadをケースから外し、ケースとiPad本体を別々の段ボール箱に収納しました。

ケースから外した時に、「こんなに汚れててんなあ〜」と気がつく子も・・・。

「今までありがとう」という感謝を込めて、箱にしまいました。

新しいiPadは、明日の放課後、教室に届きます。

子どもたちと出会うのは、明後日・・・。楽しみですね。

1月16日(金)

火災による避難訓練を行いました。

2時間目の終わり、理科室から出火を想定しての避難訓練でした。

近隣の方への説明放送の後、非常ベルが鳴り響きました。

放送の指示により、全クラスが運動場へ避難を開始しました。

煙を避けるために口元を袖やハンカチで押さえる子どもたち。2列に並んで速やかに避難をしました。

幼稚園からも園児さんたちが避難してきました。

避難の時の合言葉は、「おはしも」。

「押さない」「走らない」「しゃべらない」「戻らない」です。

整列した後、みんなで確認をして終わりました。

災害や火事はいつ起こるかわかりません。今日の訓練をしっかりと覚えておき、いざという時に活かしてほしいと思います。

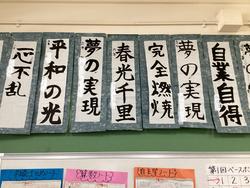

1月15日(木)

4年生も書き初めに挑戦をしました。

4年生は学校で、書きました。

文字は「美しい空」。長い半紙に書くので、立って書きました。

「バランスがむずかしい!」「漢字が大きくなる!」と声が上がっていましたが、どの子も集中して書いていました。

書き上げた2枚を比べ、「どっちがいいかなあ」と悩む子も・・・。

自分がいいと思った方に名前を書いて仕上げました。

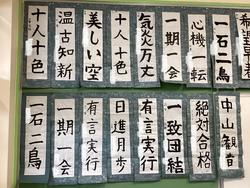

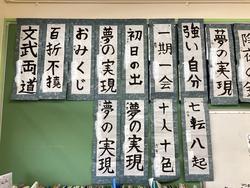

1月14日(水)

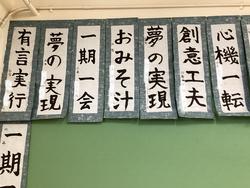

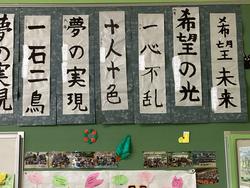

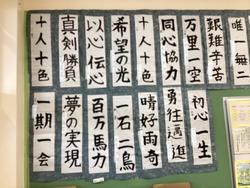

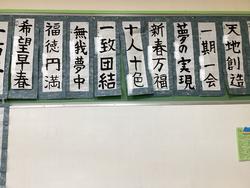

6年生の教室を覗くと、後方の壁には「書き初め」が並んでいます。

長い特別の半紙を使って、冬休みに書いたものです。

自分の好きな四文字の言葉を書いています。

書き初めは、本来、その一年の抱負を書くものですが、そうでないものあるようで、個性的な文字が並びました。

しかし、どの子も堂々とした立派な字を書いてました。

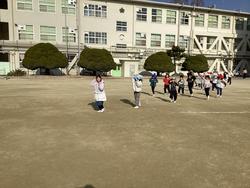

1月13日(火)

今日から業間かけ足が始まります。

今まで朝にしていたかけ足を、業間に2学年ずつ行います。

長距離走で大切なのは、自分のペースで最後までしっかりと走り抜くこと。それによって、心肺機能を高め、体力をつけていきます。業間かけ足は各学年2回ですが、体育の時間にも練習していきます。そして、最後には、マラソン大会(高学年のみ公開)を行います。

今日は、1年生と6年生。

6年生の体育委員会が、前に立ち、体操をしてくれました。

また、1週目は1年生を先導して走ってくれました。

最初は慣れないのか、遊び気分の子どもたちもいましたが、最後の方は、真剣に走る姿が見られました。

寒さに負けず、自分にも負けない気持ちと体を作っていきます!

1月9日(金)

3学期の給食がスタートしました。

朝、裏門から登校してきた子どもたちは、お出しのいい匂いを感じました。

今日のメニューは、お正月料理。

ちらし寿司、黒豆、お雑煮でした。

新年を祝う給食となりました。

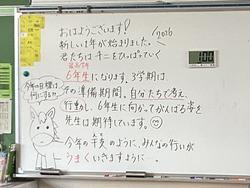

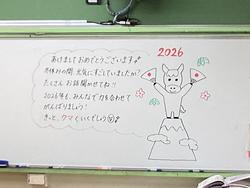

1月8日(木)

朝、白い息を吐きながら、子どもたちが元気おに登校してきました。

今日から3学期が始まりました。

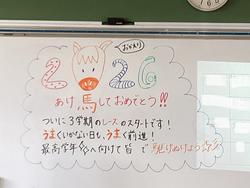

今年は午年。

馬のように力強く、目標に向かって走り切る年にしてほしいと思います。

まずは、体育館での始業式。

子どもたちが大きな声で、校歌を歌いました。

校長先生の話、生活指導の先生の話を聞きました。

2学期の終業式は学級閉鎖のため一堂に会することができなかったので延期していた数々の表彰を行いました。

・人権ポスター、標語、作文表彰

一部は教室での授与になりました。

青少年読書感想文全国コンクール

吹田市学校給食献立募集・「心に残る給食の思い出」作文コンクール

優良歯科表彰

最後に課外サッカー部の3つの大会での表彰

優勝2つと3位1つでした。

各教室に戻って、学級指導がありました。

教室には、3学期を迎えるにあたっての担任からの愛のメッセージが・・・。

新しいドリルが配られたり、席替えをしたりと3学期のスタートの準備が行われました。学級での係を決めたり、3学期の目標を書いたクラスもありました。

中には、冬休みの思い出を語り合ったクラスも・・・

楽しい冬休みを過ごせたようですね。