2025年6月アーカイブ

今日はまだ6月ですが、明日から7月ということで、全校集会を行いました。

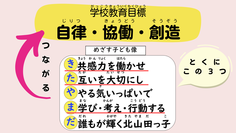

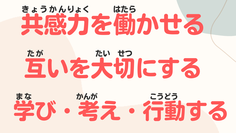

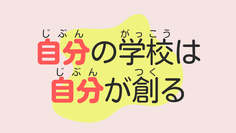

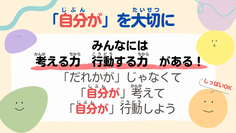

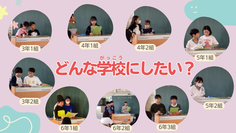

1学期終業式まで今日を入れて登校日数は15日。そのことを初めに提示し、今年度に入ってから毎回子どもたちに伝えている「自分の学校は自分が創る」とはどういうことかを確認。そして、このことは、学校教育目標「自律・協働・創造」とつながっており、この目標は「めざす子ども像」に向かって一人ひとりが行動すれば必ず達成できると伝えました。

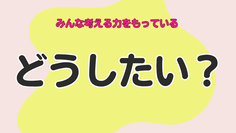

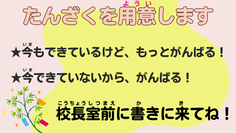

そのうえで、めざす子ども像の「き」「た」「ま」をピックアップし、できているかな?と問いかけ、僕がこれまで写真に収めてきた子どもたちの姿と3つの力を紐づけて具体的にイメージできるようにしました。そして、七夕と絡めて、短冊を用意するから、3つの力の中で、①今自分はできているけど、もっと頑張りたいこと ②今、できていないからできるように頑張ること を書こうと呼びかけました。

最後は37人の7月生まれの子どもと大人をお祝いし、終了。

残り15日を充実して過ごし、満足して夏休みに入れるよう、「自分」がどうしたいかを考え、「自分」から動いていこう!期待しています。

6/26は7時45分頃に学校を出ましたが、6/27は少し時間をずらして、8時に学校を出発してみました。

登校時刻真っ只中なので、より多くの子どもたちとすれ違います。

また、前回はスーパーの袋だけを持って拾っていましたが、今回は金ばさみも持っているので、子どもたちは余計に気になるようです。多くの子どもたちが不思議そうに見るとともに、声をかけてくれます。

子「校長先生、何してんの?」

校「ゴミ拾いながら歩いてんねん。」

子「大谷選手みたいやな」

校「お!よー知ってるやん!運を拾ってんねん」

子「え?ゴミ拾いしてるん?」

校「そうやでー。」

子「校長先生、えらいよー!」

校「ほめてくれてありがとう!」

などなど、結構な数のやり取りをしました。

また、保護者の方とも何名かすれ違いましたが、ある方とは、

保「え!ゴミ拾いされているんですか?」

校「はい、まあ昨日から始めたばかりですけどね。」

保「私もできるときにやります!」

校「ありがとうございます。嬉しいです!」

というやり取りがありました。

門の前であいさつするのもいいですが、こうやってゴミ拾いをしながら通学路を歩いて回るのも、門の前であいさつをしていては生まれない会話や関係性が生まれ、面白いです。毎日はできないかもしれませんが、楽しいし、自分の気持ちもすっきりするので、できるだけやっていきたいなと思いました。

ちなみに今回集まった運は写真の通り。1日で結構落ちてるものですね。やってみて驚きました。

本校には2人のスクールカウンセラーさんが定期的に派遣されていますが、そのうちの1名の方が妊娠をされ、出産のためにしばらくお休みに入られました。そのカウンセラーさんは学校だよりにコラムを寄稿してくれているのですが、7月号のコラムのデータを送ってこられたメール本文に嬉しいエピソードが書かれていたので紹介します。

(以下、メール本文から抜粋)----------------------------------

先日出務した際に、2年生の女の子が私のお腹を見て「赤ちゃんいるの?」「椅子持ってこようか?私の椅子座っていいからね」と声をかけてくれました。

その優しい気持ちと気遣いに、思わず胸があたたかくなりました。

小さな子どもが自然にそのような思いやりの行動ができるのは、日々の先生方のあたたかい関わりや見守りがあってこそだと感じています。

改めて、素敵な子どもたちと、そんな環境を作っておられる先生方に感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。

---------------------------------------------------

いやー、嬉しいですね。

めざす子ども像の「共感力を働かせ」「互いを大切にし」をまさに体現する2年生。

そんな子どもが北山田にはたくさんいます。

これからどんどんそんなエピソードが増えるといいなー。

大谷翔平選手が高校時代の恩師から

「ゴミは人が落とした運、拾うことで自分にツキを呼ぶ」

と教えられ、実践していることは有名な話。知っている人も多いと思います。

それが自分の頭にずっとあって意識しているせいか、街を歩いている時、ご高齢の方が主体的に金ばさみと袋を持ってゴミ拾いをしている姿をよく見かけるようになっていました。(意識をすると、その意識を向けている対象に関するものがよく目に留まるようになる、いわゆるカラーバス効果だと思います)

「ああ、すごいな。良いと分かっているけど、なかなかできない。行動に移すって素晴らしいよなー。」

って思っていました。

今年度の学校経営方針「自律・協働・創造」に基づき、子どもたちには、「自分の学校は自分が創るんだよ。「誰か」じゃなくて「自分」がまず行動するんだよ。」と伝え続けています。僕も主体的に学校経営方針に基づく具体的な取組の案を立てたり、サポーター活動を推し進めたりしていますが、子どもたちに言っているのだから、もっと「自分」が行動しようと思い、地域にある地域の学校なのだから、その地域をきれいにすべく、通学路のゴミ拾いを始めてみました。

学校を出発し、トンネルを抜けて十字路で見守り隊の方々に挨拶し、右方向へ。登校してくる子どもたちとすれ違うたびに挨拶をし、「何してんの?」の問いかけに答えつつ歩いていきます。サンディの前の横断歩道を渡って、橋を渡りきってから引き返し、今度はコーナンのところまで。そこでも見守り隊の方々が立ってくださっているので挨拶して、折り返して学校に戻る。そのような約15分ほどの道のりをスーパーの袋を片手に歩きました。その結果が写真の通りです。よく見てみるとかなりたくさんのごみが落ちているものです。今回はものすごく大きな発泡スチロールもあったので、スーパーの袋には収まり切りませんでした。

やりたかったことをやると、すっきりしますね。

すがすがしい気持ちで一日をスタートさせることができたので、確かに何だか運が良くなったような気になります。

これを続けることに意味があると思うので、できる限り継続して運を拾い続けたいと思います。そしてゴミ拾いでゲットした運は北山田小学校をより良くするためにフル活用!

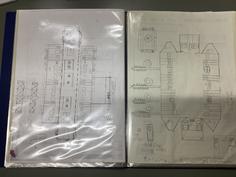

業間休みに来てくれた子どもたちの中には、これまでも紹介してきたようにペーパークラフトの得意な子がいます。

今までに紹介したのは2人。2人とも電車好きでした。

そして今日は新たにもう1人新たな人材が!

その子は5年生の男の子で、手には小さなSwichが。

かなり精巧に作られていて、思わず

「すごいなー!」

と叫んでしまいました。

もう1人は、これまでにも来てくれていた6年生の電車の好きな男の子。作った電車のペーパークラフトがつぶれないように、お寿司が入っていたプラスチック製の入れ物に入れて持ってきていました。お寿司を食べたときに「これは使える!」と思ったとのこと。サイズ感もぴったり。面白い発想ですね。

得意なことがあるって素敵ですね。

また新しい作品ができるのを楽しみにしています。

6月24日(火)

昼休みから掃除の時間にかけて、第2回のきたやまだ会議が開かれました。

今回のテーマは「学校のきまりについて」。

きまりは「ある」ものではなく、「つくる」もの。なぜなら自分たちの権利としての学びを保障するためのものだから。

会議では、

「シャーペンは使わない」「キーホルダーは付けない」「忘れ物はお家の人と取りに来る」「子どもだけで大型商業施設に行かない」

の4つのきまりについて多くの意見が出され、これについては、きたやまだ会議での意見も踏まえて各クラスで話し合うことになりました。

さてさて、どうなっていくのか。自分の学校を自分で創るうえで、一つの大きな取組です。みんなしっかり脳に汗かいて考えて、対話して、合意形成していこう!

6月24日(火)

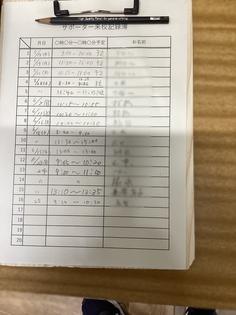

現在、サポーターに登録していただいている方は約40名になっています。そして、徐々に連日誰かが来てくださるようになってきました。じわじわと活動が浸透しつつあることが嬉しいです!

この日も2名のサポーターさんと一緒に教室を回っていました。その時の様子をお伝えします。

1年生の一つのクラスは国語で「のばすおん」の学習をしていました。長音の表記と音節の対応を手をたたいたり、手を合わせたまま下げたりしながら体感的に学んでいるのを見て、お二人のサポーターさんは、こんな風に学ぶんですねーと笑顔。子どもたちは先生の真似をしたあと、友だちと確認し合うため隣同士で向かい合って、楽しそうに確かめ合っていました。

1年生のもう一つのクラスでは、学級会で北山田小学校のきまりについて話し合っていました。テーマはきたやまだ会議でも議題にあがる「キーホルダーをランドセルに付けてはいけない」というルールについて。多くの子が手を挙げて、「意見を言いたい!」という気持ちにあふれていました。そして、実際に意見を言うときも、1年生なりのちゃんとした自分の意見を堂々と語っていて、「やっぱり、子どもの力を信じないといけないな。」と心から思いました。きたやまだ会議にも参加できるのでは...?とも思いました。友達の意見を大事にしようとする態度も素敵な1年生です。

次に図工室を覗いてみると...6年生がアジサイの花びら1枚1枚丁寧に絵具で着色していました。同系色でバランスを考えながら、枠をはみ出さないように、慎重に塗っている姿は真剣そのもの。それぞれ好きな色が違って素敵です。濃淡も淡い色で統一している子、濃い色ではっきりと塗っている子、一人ひとり違います。みんなのアジサイを並べて貼ったらものすごくきれいだろうなと思いました。

次に入ったのは、6年生の別のクラス。算数の授業で「割合の表し方を調べよう(比)」の学習に取り組んでいました。単元の初めだったようで、「比」という算数用語とその意味、記号の表記の仕方等を学んだうえで、カルピスを黄金比(原液:水=1:4)に基づいて、200mlのカルピスを作るのに水は何ml必要かを考えている場面でした。ここでも子ども同士が互いの考え伝え合い、対話を通して解決していこうとする姿が。友達の考えを大事にしようとする関係性、いいですね!

6月20日(金)

授業の様子です。

6年生は、国語の「いざというときのために」という、論の進め方を工夫して、防災についての提案書を作る単元の学習に取り組んでいました。地震や火災、落雷など、一人ひとりが題材を設定し、自分の考えが伝わるように文章全体の構成や展開を考えて書いていました。防災について学ぶことはとても大切ですし、自分が学んだことを人に伝わるように文章を書くということもとても大切です。納得できる提案書ができあがるといいね。

4年生は、保健で「思春期にあらわれる変化」という、第二次性徴を扱う単元の学習でした。思春期にあらわれる体や心の変化について、個人差はあるものの誰にでも起こる大人の体に近づく現象であることを理解することをねらいとしています。子どもたちは、自分の経験や持っている知識を基に、先生や友達同士と対話しながら学び合い、先生からは、心や体の変化には個人差があるから早い遅いについて心配しなくていいことを伝えてくれていました。

3年生は、算数で「ぼうグラフと表」という単元の学習に取り組んでいました。ここでは、様々な日常の事象を調べて、それを分かりやすく棒グラフや表に表し、事象の状況や特徴を考察できるようにすることを目標にしています。今日は、単元に入ってすぐの段階で、「けがをへらすポスターをつくろう」という課題に取り組むため、まずは、実際にどんなけがが多いか書き出して黒板に貼りだして、それを整理しようとしている場面でした。子どもたちからはどんどんアイデアが出てきて、書いた方が分かりやすいということで、早速、黒板にグラフで整理しようとする子も出てきていました。

真剣に集中して書いている子、仲間とともに対話しながら学びを深めている子、課題を解決するためにどんどんアイデアを出す子...それぞれの教室で一人ひとりの子どもの学ぶ姿が見られ、とても嬉しかったです。

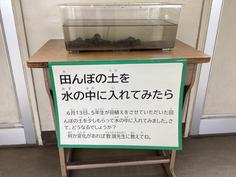

先日の田植えの日、出かける前に教頭先生から

「校長先生、田んぼの土をもらってきてもらってもいいですか?」

と言われました。

「え?何で?」

と問い返すと、笑顔で

「いやー、水の中に田んぼの土を入れると面白いことが起こるんですよー。」

と言われたので、何が起きるんだろう...とワクワクしながら田んぼの持ち主の許可を得て土を持ち帰りました。

すると、すぐに教頭先生が水槽に土を入れ、そこに水を注ぎ、子どもたちへの投げかけの言葉を添えて玄関に設置したのです。

さて、一体どんな変化が現れるのでしょう...。

ブログを読まれている方も学校にお越しの際は、水槽の中を覗いてみてください。

ちなみに写真は6月18日の様子です。

何が出るかな?何が出るかな?

今日の2時間目の途中から火災避難訓練を行いました。当初の予定では6月10日に実施するはずでしたが、雨天のため延期して今日になったものです。

子どもたちは緊急放送をよく聞き、スムーズに避難できていましたし、運動場に出てきてからも速やかに整列し、その後、担当の先生からの話もしっかり聞けていました。

僕からは、スムーズに避難できたことを褒めた後、

・火事は授業中に必ず起こるとは限らないから校内放送はいつでも注意して聞くこと

・休み時間などで先生の指示がない時は、出火場所を放送で確認し、自分で考えて判断して行動すること

という話をしました。

自分の命を守るためにも、普段から「自分で考え、判断し、行動する」を意識してほしいと思います。やはりポイントは「主体性」です。

今日の1時間目。2年生は生活科の授業で、自分たちの育てているナスやトマトなどの夏野菜の観察をしていました。僕が観察している子どもたちに近づいていくと、

「ほら、トマトがさいてるよ!」(トマトの実ができているという意味で言っている)

「校長先生、見て!ナスが出てきた!」

「校長先生、僕なんかトマトが3つもあるんやで。」

と次々報告してくれます。30cm物差しを持って、背の高さを測っている子もたくさんいました。みんな、自分の野菜がかわいいんですね。その気持ちが子どもたちの姿から伝わってきました。野菜たちの鉢は、玄関前に置かれていて、毎朝、子どもたちは登校してくると、まず水やりをしてから靴を履き替えて教室へ向かいます。毎日お世話しているから愛着も沸いているのでしょう。しかも実がなれば食べられる。これからの生長が楽しみです。

今日は5年生が朝から地域の田んぼへ出かけ、田植えの体験を行いました。

田んぼを貸してくださっているのは地域の方。とても広い田んぼです。こんな立派な田んぼで田植えの体験をさせていただけるなんて本当に贅沢です。

8時50分に学校を出発し、約20分歩いて到着。

田んぼの持ち主の方から田植えの仕方を説明してもらい、吹田市の農業委員の方やJAの方にサポートいただきながら実際に田んぼに入って田植えスタート。

素足で畦道を歩くだけでも恐る恐るの子どもたち...。田んぼの中に入るとあちこちから悲鳴が...笑

僕も中に入りましたが、とても気持ち良かったです。子どもたちも泥の中の感覚に段々慣れてきている様子が見られましたが、歩くのは難しいようで、何人もがこけそうになっていました。

田植えの作業も初めは難しそうでしたが、徐々に慣れ、最後の方はかなりスムーズでした。

今、お米が大変貴重になっています。みんなが植えた苗が立派に育って、稲穂がたわわに実ることを祈るとともに、収穫までに行われる多くの作業について社会科で学ぶことで、農家の方々への感謝の気持ちも持てるといいですね。

人は自分の「好き」なことをしたり、話したりしている時って生き生きしていますよね。

僕も色んなところへ勉強に出かけて、そこで出会う人と、学校のことを話している時に「楽しそうですね。」「ワクワクしているのがめちゃくちゃ伝わります。」と言われます。話していると、どんどんアドレナリンが出てきて熱を帯びてくるのが自分でもわかるくらい...。

今日の業間休みに校長室にやって来た2年生の男の子は、手に自由帳を持っていて、見せてくれました。

そこには信号機の絵が。

「信号機が好きなん?」

と聞くと、

「うん。信号機を見ただけで作っている会社がわかるんだ。例えば、これだと○○○という会社で・・・。」

(会社名はどうしても覚えられませんでした笑)

と目をキラキラさせて語るんです。なんと、珍しい信号機を見るために和歌山県まで行ったりもしているそう...。すごいですね。どんどん信号機をについて探究していけば、様々な学びに波及していきそう。

まさに論語の

「之を知る者は、之を好むものに如かず。之を好むものは、之を楽しむものに如かず。」

ですね。

6月7日(土)

運動会終了後、12時10分からと14時からの2回、サポーター説明会を実施しました。

これまで学校だよりやホームページ、ブログ、地域の各種会議などで取組の趣旨や具体的な内容をお伝えし、少しでも興味のある方はお電話くださいとお伝えしてきましたが、それでも学校に電話をするのはハードルが高いのでは?という意見をPTA役員さんからいただき、説明会を開催することとしました。

事前に参加に関する意向のアンケートを取り、ある程度の参加人数は把握できていましたが、当日は1・2回目両方を合わせて30名を超える多くの方々に参加いただきました。

私からは、今年度の学校経営方針をお伝えしたうえで、サポーター活動の目的と方法を説明させていただき、その後、質疑応答の時間を取りました。複数の方から積極的に質問もいただき、中には、「学校経営方針に賛同するし、サポーター活動のような学校と保護者、地域が共に子どもを育む機会を設けてもらってありがたい。」という嬉しい言葉まで!

僕の尊敬する元校長先生が、地域住民は「土」教職員は「風」という言葉を語られていました。その視点で言うと、この北山田地区の土壌はかなり豊かです。その豊かな土壌に我々教職員が新たな風を吹かせることでより豊かにし、持続可能な地域にしたい。そういう思いでこの取組を始めています。学校だけでなく、「土」である北山田地区の保護者や地域の方に温かく支えられた子どもたちは、大人になった時にきっと自分の育ったこの地域のために何かしたいと思い、行動してくれるはず。だから地域とともに子どもたちの主体性と当事者性を育みたいのです。

説明会当日に登録いただいた方は16名!これで現在32名の方がサポーターになっていただきました。これからも少しずつ宣伝を続け、じわじわと口コミでも広がっていくことで登録いただく方を増やしていきたいと思います。

6月7日、好天の中、運動会を開催することができました。

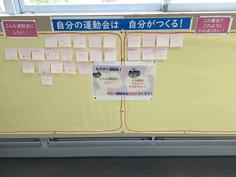

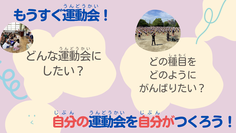

子どもたちには、これまでも「自分の学校は自分が創る」という意識を持って、自分で考え、判断し、行動すること、協働して違いを豊かさにすることを大切にしてほしいと伝えてきました。

また、それは運動会も同じで、「自分の運動会は自分が創る」のだから「自分はどんな運動会にしたいのか」「自分はどの種目をどのように頑張りたいのか」をしっかり持とうと話していました。

その結果、土曜日に投稿したブログでもお伝えした通り、当日の開会式で子どもたちに聞くと、ほとんどの子が持てているようだったので、嬉しかったです。そして、実際に各種目に取り組む子どもたちの様子を見ていると、どの子も真剣で、本当に一人ひとりが目標をもって、それに向かって取り組めていることが伝わってきました。6年生の団体演技は、一つ一つの動きを子どもたちが考えたそうですし、放送係の子どもたちは、それぞれが自分なりに工夫して上手に実況してくれていました。興奮しすぎて実況しながらお尻が椅子から浮いている子も・・・笑。それくらい主体的に取り組めているということだなと嬉しい気持ちになりました。

みんな、本当によく頑張った!100点!

運動会の各種目の様子を撮った写真はスライドショーにして、玄関の発信スペースのモニターで流しています。保護者の方、地域の方、来校の際はご覧ください。

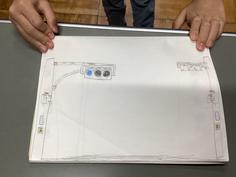

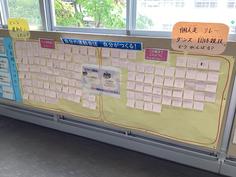

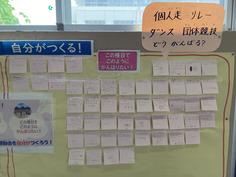

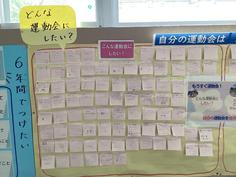

校長室前の模造紙はこんな感じ。

「どんな運動会にしたい?」

には、もう貼れるスペースがほとんどないくらい、たくさんの付箋紙が。

今日の開会式で、子どもたちに「自分はどんな運動会にしたいか」「自分はどの種目をどのように頑張りたいのか」という目標を持っているか問うと、ほとんどの子の手が挙がっていました。全体練習の1回目では3分の1くらいで、6月2日の全校集会では半分くらいしか手が挙がっていなかったので、徐々に意識が高まっていったことが分かり、今日はほとんどの子が目標をもって望んでいたことが嬉しかったです。

付箋に書いた自分の目標、達成できたかな?

僕が子どもたちの様子を見ている分には、みんな精一杯頑張っていたと思います。

満足できる半日になっていたら嬉しいな。

今日の放課後、子どもたちが帰った後に模造紙を見てみると、20人以上の子どもたちの決意が書かれた付箋が。

書かれていた内容をいくつか紹介します。

【こんな運動会にしたい!】

・勝っても負けても楽しい運動会

・赤組も白組も楽しんで終われる運動会

・赤組に負けない運動会

・白組に負けない運動会

・楽しくみんなが頑張れる運動会

・あきらめない運動会

・みんなが輝ける運動会

・負けても楽しい運動会

【この種目をこのように頑張りたい!」

・個人走で1位か2位になる

・フラッグをキレキレで、他の学年にあこがれられるように頑張りたい!

・50めーとるそうで、なにがおきてもさいごまではしる。

・リレーで負けないように頑張りたい。

・リレーのバトンパスを業間や昼休みにがんばってやったので勝ちたい!!

・ダンスでえがおでカッコヨクがんばりたい。

・ダンスを楽しく明るく全力で取り組む!

・ダンスを息ぴったり合わせる

・ダンスでかわいいすがたをほごしゃにみせたい。

いやー、みんなそれぞれの思いを書いてくれてて、元気もらえました!!!

全力でみんなのことを応援します!!

全校集会で子どもたちに伝えたとおり、校長室前に「自分はどんな運動会にしたい」のか、「自分はどの種目でどのように頑張りたい」のかを付箋に書いて貼れる場所をつくりました。

本当は業間休みまでに作ろうと思っていましたが、いろいろあって、結局業間休み中に作業をすることに・・・。すると、4年生の男の子が近づいてきて、

「手伝いたいなー。」

とつぶやいてくれたので、

「え!手伝ってくれるの?じゃあ、画鋲でこことこことを留めてくれる?」

と言うと、やる気満々で手伝ってくれました。すると面白いことに、校長室に遊びに来ていた子どもたちが次から次へと

「私も手伝う!」「ぼくも!」

と名乗り出てくれました。(あー、写真撮っておけばよかった・・・)

おかげで、あっという間に完成!しかもすぐに書いて貼っていました。

みんなどんなことを目標に頑張ろうとしているのかな。これからたくさんの子たちが書いて貼ってくれるのを楽しみにしています!

今日から6月。ということで、全校集会がありました。

前回の全校集会では、学校教育目標を変えたことに絡めて、「自分が自分の学校を創る」ということと、主体性と当事者性を育む支援をしてくださるサポーターさんのことを子どもたちに伝えました。

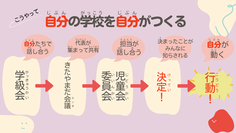

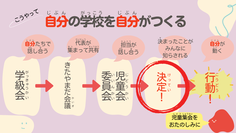

今回は、「自分の学校は自分が創る」を実現するための動きとして、「きたやまだ会議」が発足したことと、その会議がどのような位置づけなのかについて話しました。そして、きたやまだ会議や児童会、委員会はそれぞれ自分たちの代表が話し合う場ですが、最初の学級会での話し合い、そして、決まったことを行動に移すのは、一人ひとりの「自分」だよということを伝えました。「だれか」じゃなくて「自分」という意識と、「何のため」という視点で常に「考える」クセを身に付けて、それぞれが持っている可能性を最大限に発揮してほしいなと思います。

ちなみに、「全校集会でみんなが校長先生を見て姿勢よくしている子が多いのは何のため?」と聞いたところ、1年生が「おはなしをちゃんときくためー!」と反応してくれていました。嬉しかったです。

そして、最後にいよいよ今週末に迫っている運動会のことについて触れました。「この前の全体練習で校長先生が話したことを覚えている?」と聞くと、半分くらいの子たちが手を挙げました。もっと印象に残るように話さないといけませんね(汗)。ただ、「『どんな運動会にしたいか』『どの種目をそのように頑張りたいか』を自分の中で決めておいてねと言ったんだよ。じゃあ、今もう決めているという人はどれくらいいる?」と尋ねると、3分の2くらいの子が挙手。ほっとしました。「まだという人は今日中に決めておこうね。校長室前にその目標をかいて貼れるスペースを作るからどんどん書いて貼りに来てね。」と伝えて終了。

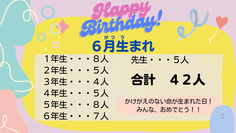

最後に6月生まれの42人をお祝いしました。

運動会で「何のために」を意識して、自分の精一杯を発揮しようとする素敵な姿がたくさん見られることを楽しみにしています!