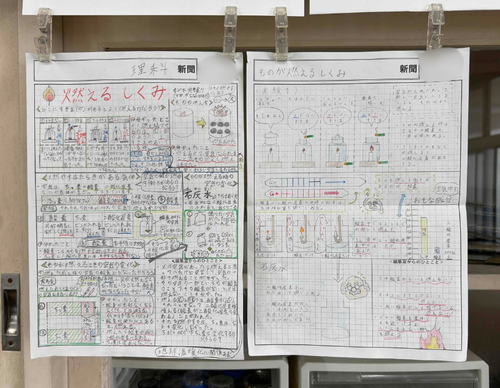

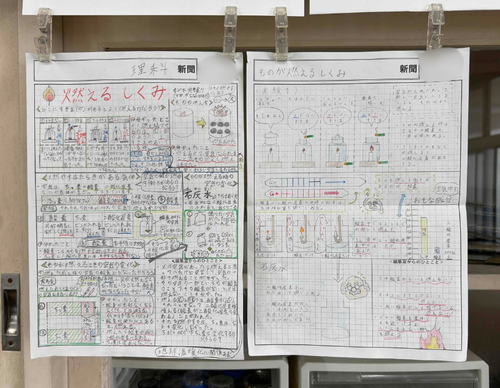

理科室の後ろには、「単元まとめ」が掲示していました。

6年生、すごいです。A4 1枚に学んだことをびっしり、上手にまとめています!

国語担当

理科室の後ろには、「単元まとめ」が掲示していました。

6年生、すごいです。A4 1枚に学んだことをびっしり、上手にまとめています!

国語担当

2年生の教室に登場した掲示物です。

物語で学習した用語です。説明文版もあります。

3年生の教室には...

これは、学習指導要領「読むこと」に示された読むことの学習過程、

「構造と内容の把握」「精査・解釈」「考えの形成」「共有」

を置き換えた言葉になっています。

物語文教材・説明文教材を終えて、学びが増えていっています!

国語担当

2年生がインタビューにきてくれました。

「今日は国語の勉強でインタビューにきました。よろしくお願いします」

というあいさつから...立派です!

インタビューがはじまりました。

「どんな仕事をしていますか?」

「なんでこの仕事をしているのですか?」

「どんなところが好きで仕事をしていますか?」

などなど...なかなか鋭い質問もありながら笑、

しっかり答えさせていただきました笑

国語の単元「はたらく人に話を聞こう」の学習です。

つけたい力は「だいじな ことを おとさずに 聞く」です。

この力をつけるためには、

◎聞きたいことは 何かを はっきりさせておく

◎知りたいことに ついて質問を 考える

◎大事な 言葉に 注意して 聞く

ことが大事になってくることが教科書に示されています!

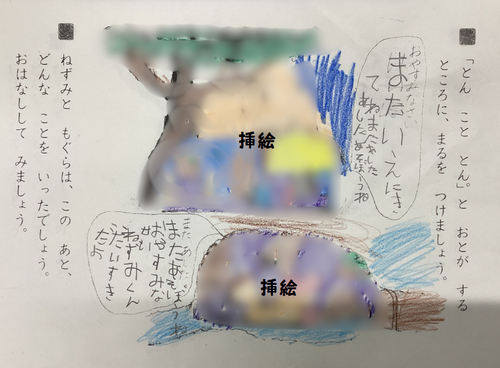

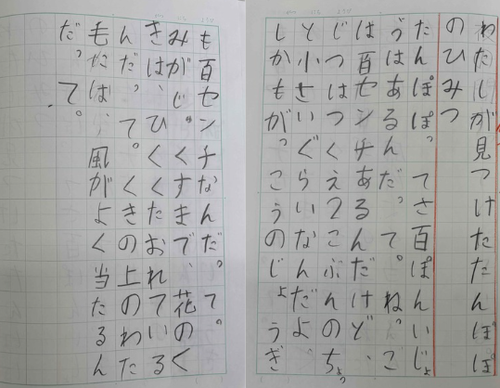

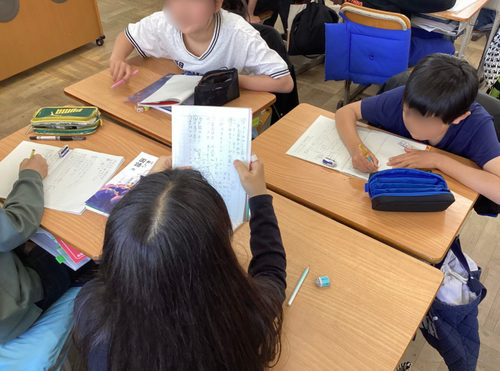

1年生です。

登場人物がそれぞれ「何を言っているか」...想像したことを書いていました。

物語の中で描かれていない部分を想像することはとても大切な学習になります。

学習したひらがなを使って、自分の考えを表現!すばらしい!

国語担当

「がんばれー!」という大きな声が運動場から聞こえてきました。

リレーをやっていました!

子どもたちの近くに行くと、「もっとこうした方が...」という声も聞こえてきました。

バトンをつなぐためにたくさんの言葉が生まれます。

国語担当

題名から様々なことを想像しました。

2年生との授業です。

一度、読み終えた後「おもしろかったこと」「ふしぎに思ったこと」を中心に初めての感想文を書きました。

特に、このお話...ふしぎなことたくさんあったようです!

ファンタジーの仕組みをもつお話です。

このふしぎを起点にお話を読み解いていけたらなと思います!!

国語担当

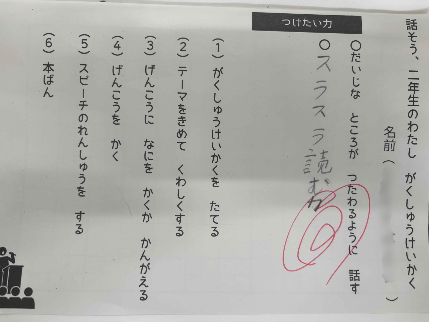

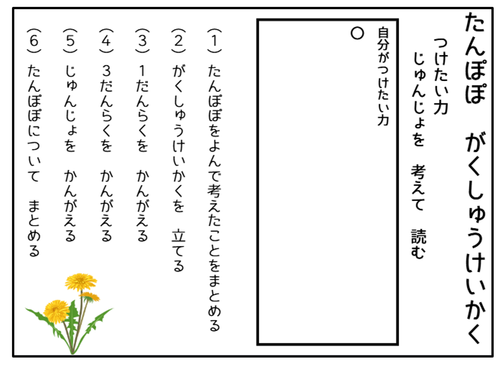

以前にも書きましたが、学習計画についてです。

2年生との授業でした。

スピーチの学習計画を共有する時間です。

自分の言葉でもつけたい力を書きました。

何のために学習するのか...目的意識を持つための大切な1時間となりました。

国語担当

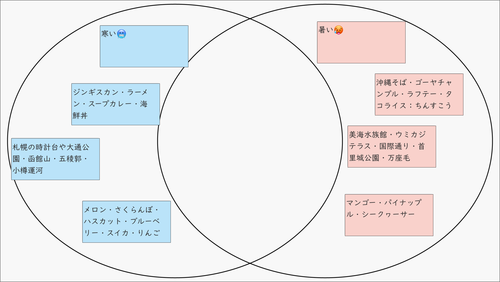

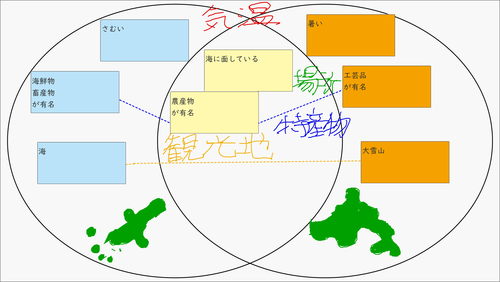

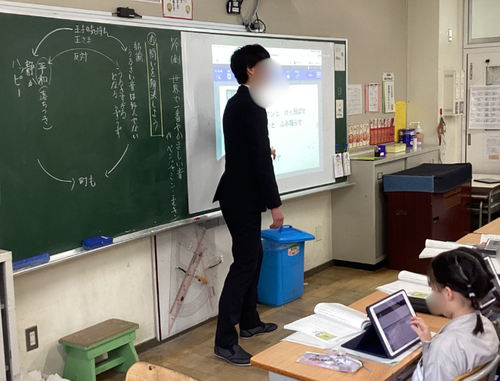

5年生との授業でした。

5年生では国語と社会の内容を関連付けながら学習を進めています。

国語では、「地域の魅力を伝えるためのリーフレットづくり」

社会では、「暑い地域と寒い地域について」

この日は国語の授業でしたが、国語のデジタルノートを使って、暑い地域と寒い地域の比較をしました。

比較する時に有効な思考ツールが「ベン図」です。

「比較する」ということは低学年段階から大事になってくる思考力です。

いろいろな角度から子どもたちは「比較」して、地域の特徴をまとめていました!

国語担当

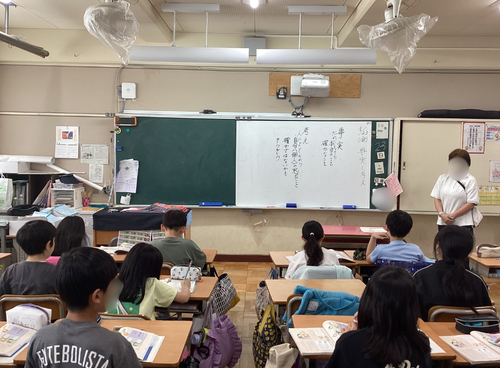

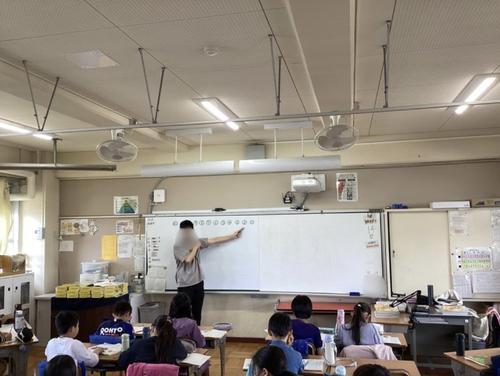

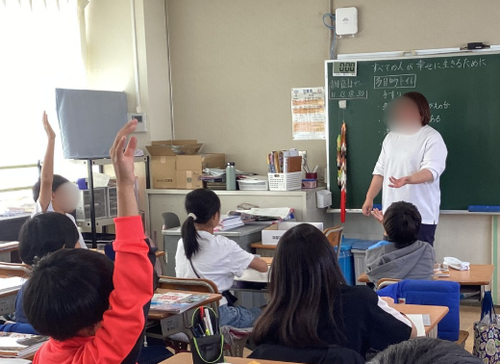

子どもたちが前に出て考えを説明している場面です。

話し手は聞き手をよりいっそう意識します。

伝えたいことが伝わった経験。

伝えたいことがなかなか伝わらない経験。

いずれもとても大切な経験です。

この経験を通して言葉が磨かれていくのだと思います。

国語担当

5年生では「事実と意見」の学習。

6年生では「三字以上の熟語の構成」の学習。

担任の先生と子どもたちとの楽しいやりとりを軸にしながら学習が展開されていました。

1人の子の発言などをもとにしながら、みんなでそれはどういう考えなのかを読み解いていく展開。

5月になって、縦のつながり、横のつながりが強くなってきてるなと感じることができました。

こうした日々の授業の積み重ねが、対話的な学びにつながり、深い学びの授業へと発展していくのだと思います。

子どもたちも発言に対する反応もたくさん。さすが高学年です!

国語担当

多目的室を覗くと...たくさんのペットボトルキャップとトイレットペーパーの芯が!

子どもたちに「何してるの?」と尋ねると、

「たくさんのペットボトルキャップとトイレットペーパーの芯を使っていろいろなものを作る!」

と気合ばっちりな返事が!!

5年生 図工「造形遊び」の時間です。

造形遊びは、「材料や場所,空間などの特徴から造形的な活動を思い付いて活動するもの」(「図画工作編 小学校学習指導要領 平成29年告示 解説」より))

材料を手に取りながら、班で何が作れるか相談する姿が!!

1つのゴールに向かって、何をするのか、何をしていくのかを話し合う活動の中でたくさんの言葉を使います。

話し合う場面...ここにも言語能力が活きてきます!

国語担当

1年生があさがおの観察をしていました。

すごい集中力です。じ~っくり見て、あさがおがどうなっているかを観察。

あさがおもこれからどんどん成長していきます。

国語担当

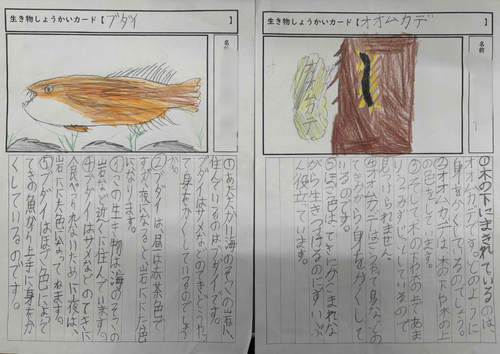

以前、紹介した生き物紹介カードです。

図書室の本を活用して、自分が「筆者」となり説明文を書きました!

説明文の学習した「問い-答え」の関係にも気をつけながら生き物紹介カードを作成。

それぞれのクラスが完成次第、2階に展示予定です!!

国語担当

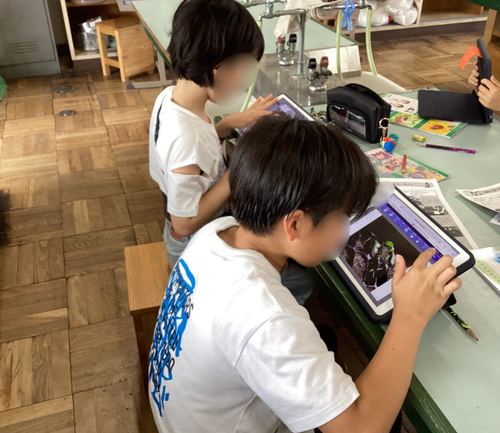

ヘチマの観察をしていました。

iPadでヘチマの写真を撮って記録に残していました。

でも...、写真を撮るだけでなく実際に触れてみたり、目で見てみる学習も大事です!

子どもたちはヘチマをいろいろな角度から見たりしてじっくり観察していました。

見たり・感じたことを言語化して観察ノートへまとめていきます!

国語担当

5年生の算数での場面です。

何人かが集まって「整数×小数」の計算について話し合っていました。

「学び方を学ぶ」という言葉をよく耳にするようになりました。

【なぜ学ぶのか(目的)】【何を学ぶのか(学習対象)】【どのように学ぶのか(学習過程・学習手段)】

この3つの観点で授業デザインができるように昨年度から授業改善を進めています。

【どのように学ぶのか】という部分は、様々な学習形態や学習手段の良さや改善点を子どもたちと共有していくことも大事になってくると感じます!

昨年度の研究テーマは、「子どもと創る学び」でした。

今年度の研究もその流れを引き継ぎながら、研究を進めていきます!

国語担当

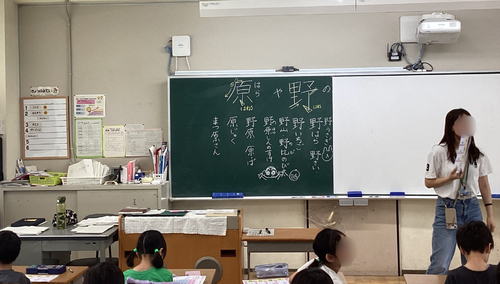

漢字の学習(2年生)の様子です。

学習した漢字をもとに言葉集めです。

学習した漢字がどんな言葉に使われているのか...

「活用」する場面はとても大切だなと感じた時間でした!

国語担当

1年生が生活で育てている植木鉢をみると...

さらに2年生が生活で育てている植木鉢をみると...

日差しを浴びてぐんぐん成長しています!!

さて、種からどうやって成長したのでしょうか?

そして、どこが成長していっているのでしょうか?

こうしたことを言語化するのが「国語」になります。

2年生の教科書には「かんさつした ことを 書こう」という単元があります。

そこには、かんさして書くには、

〇大きさ、かたち、色などを書く

〇数字をつかって書く

〇にているものにたとえて書く

とあります。

「何に着目するのか」「どのように表現するのか」をしっかり子どもたちと共有することは言語能力育成へ向けて大切な学習活動になります。

国語担当

南山田小学校は、3年生から自主学習に取り組んでいます。

〇自分のやりたいことや学びたいことを見つける力

〇自分の学びや考えをまとめる力

を育むためです!!

職員室前にクラスの自主学習を掲示して、全校児童がいつでも見れるようになっています。

3年生は「自主学習って何?どうやって取り組むの?」という部分から説明するので来週以降から自主学習に取り組みます。

3年生の掲示板は、現在「準備中」です!

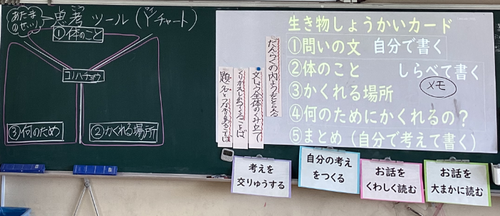

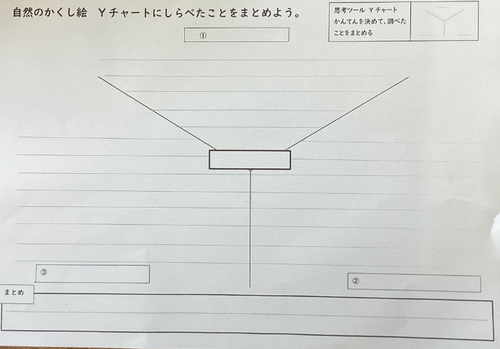

学校の図書室の本を使って、説明文で学習したことをさらに発展させ、自分で説明文を書く活動に入ります。

でも、いきなり書くのはなかなか難しいです...

〇題材を決める

〇本に書かれた内容を整理する

〇整理した内容の中からさらに書く時に使えそうなものを精査する

〇実際に書く

という手順を踏んでいきます。

この日は「書かれた内容を整理する」ことを中心にした授業でした。

では、どうやって整理していくのか...そこで、登場したのが思考ツールの1つ「Yチャート」です。

本に書かれた内容が3つの観点のどこにあてはまるのか考えて整理できるツールです!

「分類する」という思考になります。

みんな一生懸命に本を読んでYチャートに書きこむ姿が!!

1年生のある教室に入ると...「先生、見て!」という声が聞こえてきました。

「どうしたの?」と聞くと...「これー!」と言って見せてくれたのは、

粘土で作った「あ」です。周りを見ると、粘土で様々なひらがなをつくっています。

みんな楽しそう!

粘土でひらがなをつくるという活動は、ひらがなの形を捉えることにつながります!

また、違うクラスに入ると...

わたしが見つけたものをみんなにクイズを出す学習をしていました。

話すこと・聞くことの学習です。相手意識が大切になります。

「ぼくが見つけたものは〇がつくものです。質問はありますか?」

「それはどこで見つけましたか?」「それは何色ですか?」

と上手にやりとりする姿が!話す力アップにつながります!!

5年生とは教科書にない物語文教材を使って一緒に学習しました。

「バラの谷」という物語です。2学期の教材へつながる読み方をおさえるために学習しています。

まずは題名から想像を広げます。題名だけで30分も話し合うことができました!

「花」「色」などに着目して物語を読む経験ができればと思います。

国語担当

3年生の教室に入ると...パンジーの絵に絵具で色を塗る姿がありました。

iPadで撮影したパンジーを見ながら、色を混ぜながら自分のイメージとぴったり色を作っています。

すると...

「先生、これちょっと水が多いと思う?」

「この色とこの色はパンジーと比べてどう思う?」

とたくさん質問を受けました笑。

学習指導要領 図工編に「造形活動」という言葉がでてきます。

「造形活動」には2つの側面があり、その1つに...

『自分の表したいことを基に、これを実現していこうとする側面』があります。

きっと、自分のつくりたい色をつくる過程でたくさんの思考が働いているのだろうなと思います。

試行錯誤しながら、よりよいものが生まれていきます!どの授業でも大事です!

国語担当

本をとろとすると...

図書委員会さんが作った本のポップが!

こうした位置にポップがあることによって、本を手に取ってみたくなります。

図書委員会さんの一工夫です!

国語担当

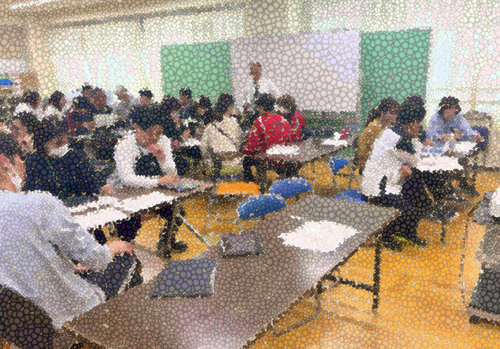

南山田小学校では、水曜日に教材研究の日が設定されています。

昨日は、先生たちの自主勉強会を開きました。

吹田市教育委員会 川添指導主事をお招きして、

【授業での大切なポイント】【授業の見方】【言語能力の育成】【言語活動について】

を中心にお話していただきました。

授業における言語能力の大切さを強く感じた勉強会となりました!

主体的・対話的な深い学びを日々の授業で目指して!!

国語担当

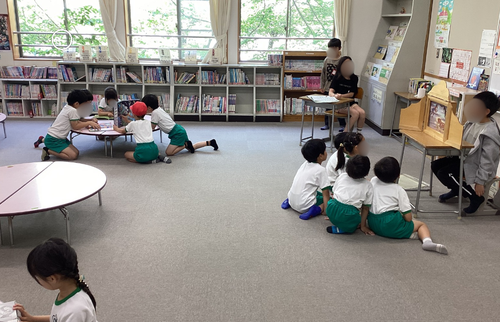

低学年図書室へのつながる階段です。

「ようこそ 低学年図書室」という文字が!読書支援の先生の一工夫です!ワクワクします。

中へ入ると静かに読書をして楽しむ様子がありました。

前の方では...

図書委員会による紙芝居!業間休み・昼休みに取り組みの1つとしてやっています!!

みんな興味津々で物語の世界へ。

国語担当

4年生の2クラスの授業です。

教室に入ると...

音読をする姿がありました。授業のはじまりは音読からスタートするのはいいですね。

声に出して読む。内容理解にもつながります。

この日は、「はじめー中-おわり」に分ける学習です。

説明文の読むことの学習過程「構造と内容の把握」にあたります。

内容のかたまりを捉える学習はとても大切です。

もう1クラスの教室に入ると...

説明文の「では」と「なぜ」に注目してどういう違いがあるのかということについて話し合い。

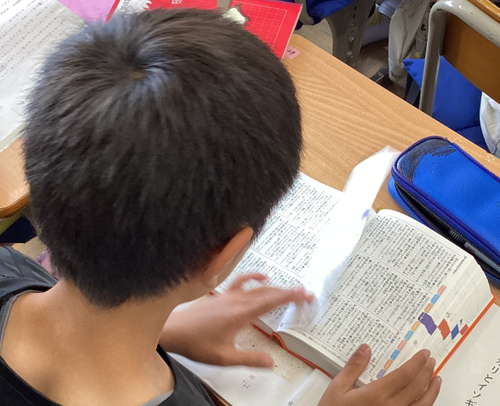

意味の違いを知るために国語辞典をパッと広げる姿。すばらしい!!

「では」と「なぜ」の違いを理解して、構造の把握の学習へ戻り、「中」の部分の仕組みを理解する学習へ!

国語担当

6年生の社会の授業です。

ある子が発言しました。担任の先生が黒板にその意見を書こうとしましたが...

「今の意見は黒板になんて書いたらいいだろう?」と一度全体に返しました。

とても大事な場面です。子どもたちに委ねた瞬間です。

〇友だちの意見を全員でしっかり読み解いていく

〇意見をまとめるという思考を働かせる

という部分でとても価値的な時間です。横のつながりを強くするための1つの工夫でもあります!

さらに、高学年では要約したり、要旨をまとめる学習活動があります。こうした日々の授業から大切な部分をまとめていくという思考は大事です!

3年生の説明文「自然のかくし絵」です。

ナナフシの動画を見ていました。子どもたちの興味をひきつける導入の工夫は大切だなと思いました。

1年生の教室には学習したひらがなが掲示してありました。

子どもたちにとっていつでも手の届く位置にこうした掲示物があるのも1つの工夫です。

言語能力において語彙は大切です。教室では一生懸命、ひらがなを書く姿が!すばらしい!

国語担当

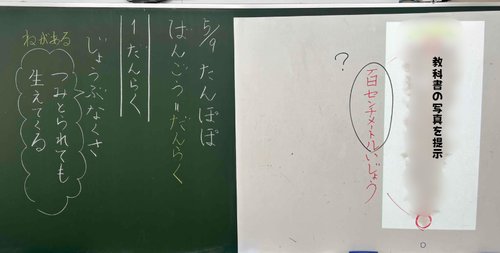

たんぽぽの学習の最後です。

6段落~9段落に注目しました。

オクリンクで順序がばらばらになったカードを提示しました。

子どもたちから「ちがう!」という声が上がりました。

そこで、教科書の書かれていることをしっかり確認しながら順番を並び変えました。

次に、本当にたんぽぽは説明文に書かれた内容になっているのか確かめるために動画を見ました。

動画で見てみるとたんぽぽのすごさがあらためて分かります。

最後のまとめの活動として、学習をしたことをもとに「たんぽぽのひみつ」をノートにまとめました。

お家の人にお話するように書いていいよということも付け加えました。

国語担当

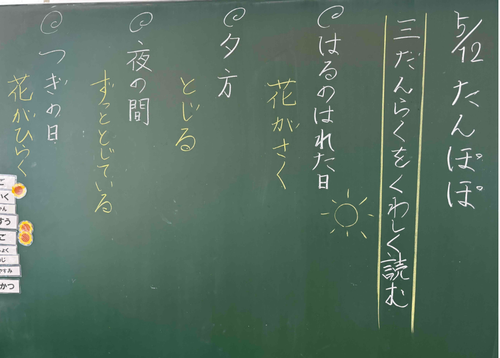

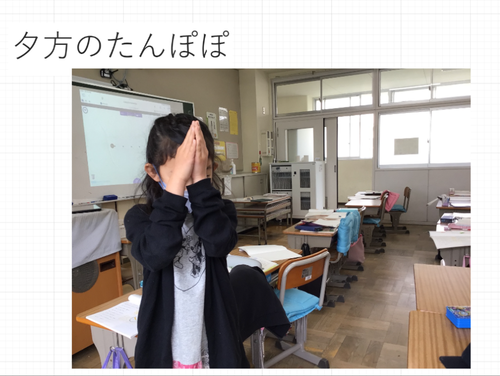

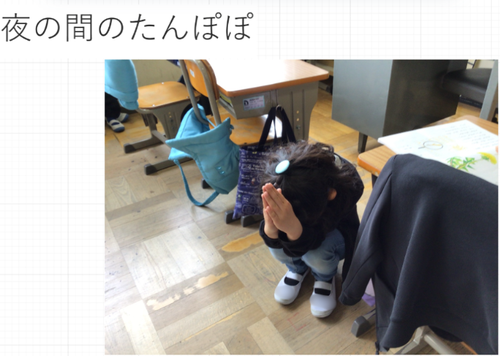

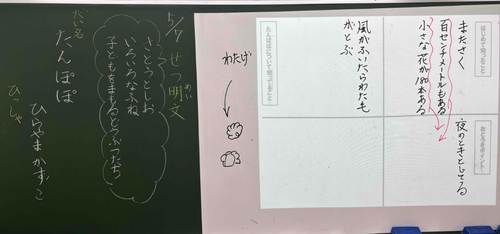

2年生との授業。今日は、3段落だけに注目して読みました。

3段落には「時間を表す言葉」が4つ出てきます。

整理すると、

・はるのはれた日

・夕方

・夜の間

・つぎの日

です。ここまで子どもたちとやりとりしながら黒板に書きました。

そして、それぞれ「たんぽぽがどうなっているか」を整理しました。(黒板参照)

整理し終えた後、教科書を確認し「3段落の写真はどれかな?」と尋ねました。

「なーい!」という返事が。

ということで、「つくってみよう!」となげかけました。

一人ひとりたんぽぽになりきって4つの時を体いっぱいつかって表現する活動へ!

(iPadのオクリンクを活用)

みんな上手に「さく」「ひらく」「とじる」などの言葉を表現していました!

「夕方」と「夜の間」のたんぽぽの違いも表現できていて素敵です。

国語担当

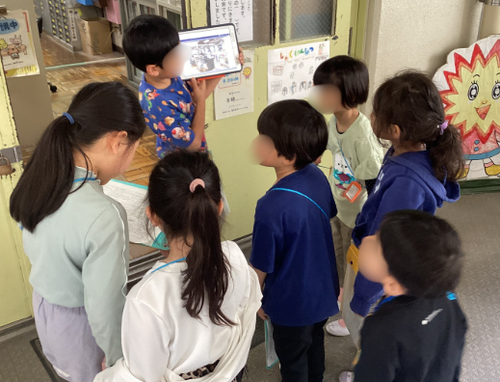

教科は生活になります。

1年生と2年生の学校探検です。

2年生は事前に「どんな場所が学校にあるのか」「そこでは何をするのか」などを学習していました。

この日は本番。1年生の手をひきながら、学校のいろいろな場所を2年生が案内していました!

iPadを使ってより詳しい説明!工夫がすばらしい!

国語担当

本校では年間6本の研究授業と公開授業(全学年公開)を行っています。

1回目の研究授業を5月9日に5年生で行いしました。

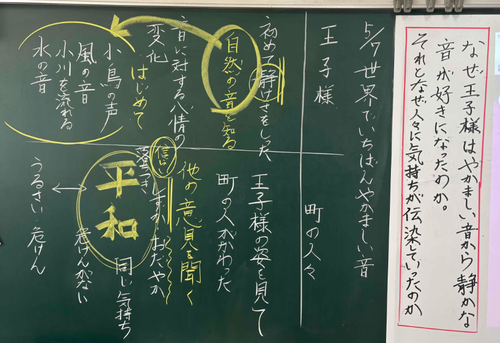

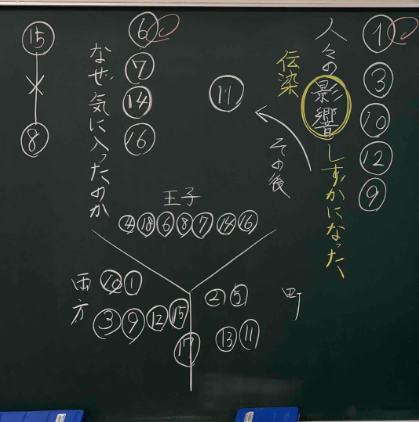

教材「世界でいちばんやかましい音」です。

この日は「自分たちで立てた問いを解決する」という提案授業となりました。

何に対する問いなのか...それはつけたい力です。

つけたい力は「物語の全体像をとらえる」です。

授業の最初は個の考えを形成する時間です。「根拠となる叙述-理由-考え」の三角ロジックをもとに一人で考えたり、友だちと相談したり、すべての子が前向きに取り組んでいました。

その後は全体での話し合いです。

考えたことをもとに、友だちと意見をつなげる姿が!

何よりも根拠となる叙述に戻りながら、話し合う姿はさすが高学年でした!!

授業後は、教職員で協議会を行いました。

5年生の授業から感じた「大切な点」「改善点(単元構成・授業展開など)」「問いを解決する過程で働いた言語能力とは」を中心に話し合いました。

多くの意見が出て、授業者や子どもたちの姿からたくさんのことを学びとることができました!

協議会後は、関西大学初等部 金本竜一先生による講評です。

(※金本竜一先生にはブログ掲載の承諾を得ています)

・子どもたちに身につけさせたい論理的思考について

・メタ認知について

・問いの解決について

など多くのご示唆をいただきました。

5年生の研究授業から得た学びを今日からの授業へつなげていきます!

次は2年生の研究授業です!!

国語担当

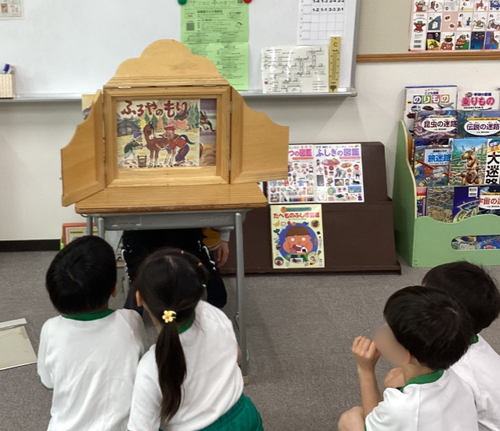

図書の時間です。

読書支援員の先生による読み聞かせから授業がスタート!

ものすごく集中して絵本の世界へ入り込んでいました!!

国語担当

理科の授業です。「ヒトや動物は何を取り入れている?」というテーマ。

理科室は場の設定が班のような机並びになっているので、友だちと話し合いながら学びを深めていく様子が見られました!

外国語の授業も大盛り上がり!

What ~ do you like?

を使ってコミュニケーション活動。

ペアになって上手に伝え合う姿が見られました。

国語担当

1・2段落に注目して読み取りを行いました。

「たんぽぽの根は100センチメートル以上ある!」というのが最初のおどろきポイントでした。

でも...100センチメートルってどれくらいなのでしょうか...

「教室内で100センチメートルをさがして!」と子どもたちにお話ししました。

すると...子どもたちの発想は豊かです。いろいろなものを使って100センチメートルを表現!

100センチメートルの長さを実感することができた45分でした。

国語担当

6時間目。3年生のクラスをのぞくと...説明文の授業!

単元のゴール、学習用語、学習計画を丁寧に共有していました。

「だんらく」という言葉は3年生のこの教材で学習します!!

「何のために」「何を」「どのように」学ぶのか。

学習の入り口では大事です。

国語担当

説明文「たんぽぽ」です。

学習計画を子どもたちと共有しました。

つけたい力は「じゅんじょを 考えて 読む」です。

学習計画を共有した後、ノートにもきっちりとつけたい力を書きました。

書き終えて...「じゅんじょって何?」と問いかけました。

すると、「じゅんばんってことだよ!」と反応よくかえってきたので「じゅんばん」と黒板に書き足しました。

教科書をもとに、じゅんじょには「時間のじゅんじょ」「ことがらのじゅんじょ」「大切さのじゅんじょ」があることもおさえて、黒板に書きました。

でも、今回の学びで大切したいのは「時間のじょんじょ」です。

➀~④のカードを後ろ向きに貼って、①から順に一枚ずつめくっていきました。(※黒板は並び替え後)

めくり終えた後、「ちがー---う」という声が。「何が?」という切り返しました。

「じゅんばんが違う!」という声が再びあがりました。

問題意識をみんな持てた所で、並び替えスタート。

並び替え後、「4枚のカードを続けてお話にできる?」と尋ねました。

すると...「まず...」という声が聞こえてきたのでストップ!!

「まず」「次に」という言葉の価値を全員で確認し、黒板に書き加えました。

最後に、「【時間の表す言葉】をつかって、4枚のカードのお話しができる?」と尋ねました。

ここで出てきたのが「朝」「昼」「夕方」と言った言葉です。

「じゅんじょ」という言葉はどこか遠い言葉に感じます。

しかし、具体にしていくことにより2年生の子どもたちとって身近な言葉へとできた45分間でした。

国語担当

テーマは「最強生物は何か」です...なかなかおもしろい!笑

このテーマをもとに自分の考えをつくり、班で話し合い。

でも、しっかりねらいがあります!黒板を見ると...

しっかり、話し手と聞き手のねらいが共有されていました。

何を意識して話し合うかという共有はとても大切だと思います。

ノートです。

自分の考えがびっしり!!

話し合い中も友だちの考えを一生懸命メモする姿もありました。

6年生、ノートの活用の仕方が上手!

国語担当

代表委員会の様子です。

代表委員会の目標を決め、そこから南山田カーニバルの目標を決める時間。

話し合いも6年生の委員長を中心に進めていきます。

たくさんの意見が出た後どうすればいいのか。

どうまとめていくのか。

代表委員会に関わらず、すべての委員会は子どもたち中心に運営されます。

まさに言語能力育成の場でもあります。

国語担当

言語能力をはぐくむモデル校として推進する項目に「図書館活用」があります。

図書館を活用してどれだけ学びの世界を広げていけるかのか。

iPad活用が広がり、知りたい情報はiPadによって手に入るようになりました。

一方で、紙媒体での本の活用は必要ないのか...個人的にはそう思いません。

情報活用能力という部分を育むためにも「図書館活用」も学校として力を入れていけたらと思います。

写真は、図書委員会がつくったポップです!

図書委員会や読書支援員の先生の力を借りながら1年間頑張っていきたいと思います。

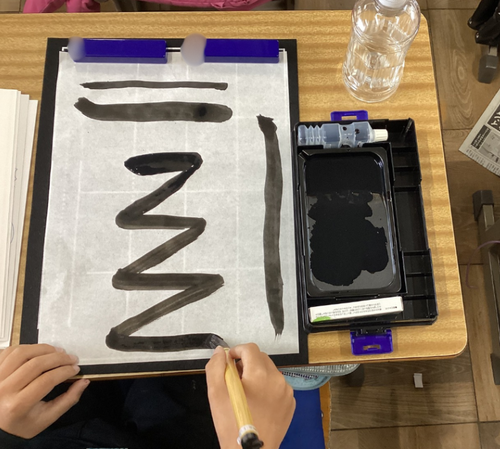

3年生...はじめての習字です!

まずは筆使いの練習からスタート!!

国語担当

ゴールデンウイークが終わりまだまだスイッチが入りにくい部分があると思います。

今日から2年生との勉強が始まりました。説明文「たんぽぽ」です。

【せつ明文】【だいめい】【ひっしゃ】という学習用語を最初確認しました。

その後、1年生で学習した説明文が話題にあがりました。

この時点では、まだ教科書の内容に入っていません。

ここで...「たんぽぽの秘密何かしってる?」と尋ねました。

「たんぽぽはとんでいくんだよ!」という意見がでました。

「え!?...ロケットみたいに?」と私の方で切り返しました。

「ちがう!わたげ」「風にのって!」

というようなやりとりをしながら子どもたちが知っている「たんぽぽの秘密」をたくさん教えもらいました。

そして、教科書へ。

『はじめて知ったこと』『おどろきポイント』などを説明文を読み終えた後まとめました。

ゴールデンウィーク明けの1時間でしたが完全にスイッチオン。素敵な2年生でした。

5年生とも授業をしました。5年生は「問いを解決する授業」です。

金曜日に研究授業がありますがこの場面を行います。

どんな学びが生まれるか楽しみです!

国語担当

本校が目指す子どもの姿は5つあります。

学びを調整する姿・学びを決める姿・学びをつなげる姿・学びを表現する姿・学びをふりかえる姿です。(それぞれの姿の具体についてはホームページをご参照ください)

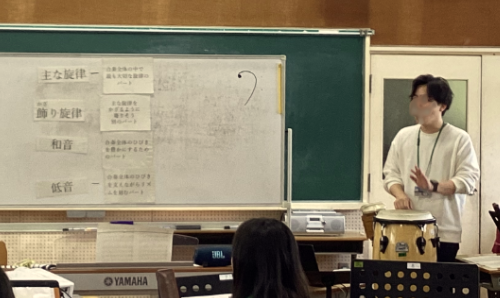

音楽の授業です。6年生が授業していました。

「1つの音を創り上げるためにどうすればいいのか」ということを軸に子どもたちが思考する場面がありました。

また、その後「自分たちのやりたい楽器に挑戦しよう」という場面がありました。

子どもたちが自分でやりたいことを選択する場面です。

5つの姿を目指す上でこうした「思考する場面」「選択する場面」はとても大切なことと感じます!

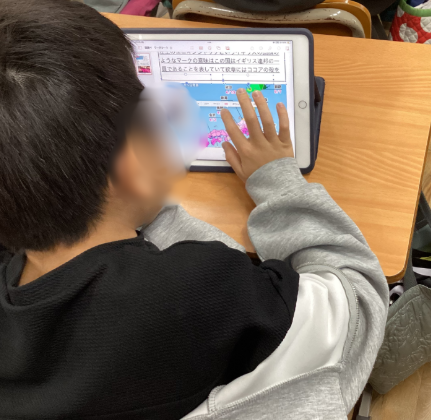

5年生の社会です。iPadを使って、社会で学習したことを表現する活動です。

iPadによって表現できる幅がぐんと広がりました。

どんな「学習まとめ」が完成するのか楽しみです。

国語担当

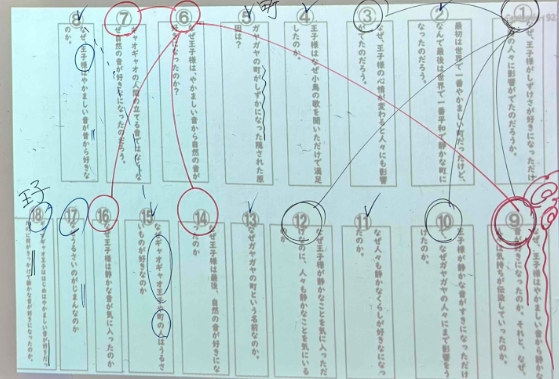

前時で5年のクラスで問いづくりをしました。

ただし、たくさんの問いが集まります。

全部話し合いたいところですが、今回の学習はクラスで1つの問いを話し合うという展開を設定しています。

「たくさん出てきたけど...どうすればいいかな?」と尋ねました。

すると、

「同じような問いをつなげたらいい!」

「似た意味で分けてみたらいいかも」

などの意見が出てきました。さすがです。これは、関連付ける・分類するという思考にもつながります。

35分程かけて子どもたちと分類したり、関連付けたりしていきました。

この問いは何を聞いているのか...この問いは何が解決できるのか...そんな見通しを持ちながら一緒に考えていきました。

ある程度できたら、精査する時間です。

授業の終わりにはクラスで話し合いたい1つの問いを決めることができました!

国語担当

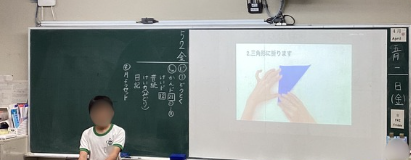

修学旅行へ向けて、6年生が昨日と今日で他学年へ折り鶴の折り方を教えに行っていました。

折り方を説明するのはなかなか難しいです...。

説明する時には「順序立てる力」が必要となります。

「まず、」「次に、」「そして、」「さいごに、」と説明していく力です。

これは、2年生の国語で重点的に学習する内容です。

2年生で学習した力は3年生...4年生...5年生...6年生でも必要な力となります!

また、折り方は言葉でも伝わりにくい部分があります。

そこで、動画を使う工夫を6年生はしていました。

寄り添いながらやさしく教える姿...さすが6年生です。

国語担当

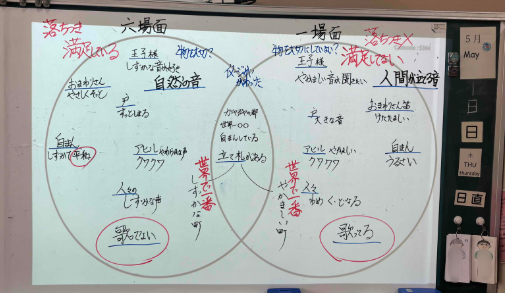

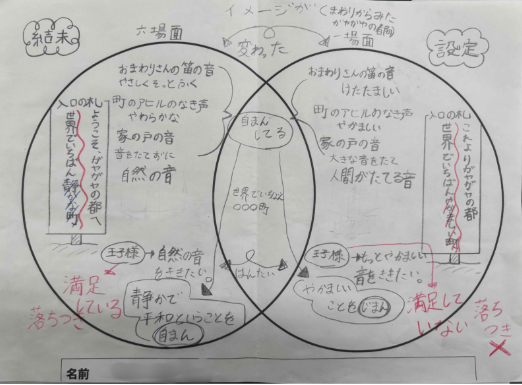

5年生との授業でした。

「世界で一番やかましい音」です。設定場面と結末場面を比較する授業です。

比較することによって、物語における「変容」を捉えることができました!

5月になりそれぞれのクラスで横のつながりが出てきました。

自分たちで意見をつなげようとする意識が感じられるように!!

これからの授業が楽しみです。

国語担当

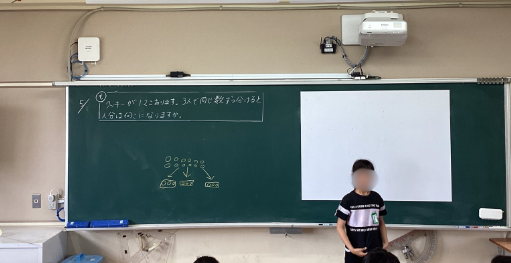

言語能力の育成なので、国語の授業だけではなく算数の授業も見ます!

少人数教室に入ると3年生が勉強していました。

【クッキーが12こあります。3人で同じ数ずつ分けると1人分は何こなりますか】

という問題。

・問題文を読み解く

・図にしてみる

・図を読み解く

算数で育みたい大事な言語能力です!

前に出てきて「まずはね...」と上手にみんなにお話していました!

4年生での教室では、漢字辞典の使い方。お友だち同士で教え合う姿が見られました!