10月29日(金)

6年では、音楽の授業でクラス全員での合奏に取り組んできました。

そのまとめとして、今日は、2クラスずつ撮影大会をしました。

まずは、個人撮影。

一人ずつ、自分のiPadで演奏しているところを撮影してもらいました。

自分のすぐ横で撮られるので、かなり緊張しているようでした。

続いて、全体撮影。

これは、教師3人が前、左、右の3方向から撮影しました。

クラス全員が心を一つにして演奏した曲は、本当にすばらしかったです。

子どもたちもやり切った表情をしていたのが、印象的でした。

10月29日(金)

6年では、音楽の授業でクラス全員での合奏に取り組んできました。

そのまとめとして、今日は、2クラスずつ撮影大会をしました。

まずは、個人撮影。

一人ずつ、自分のiPadで演奏しているところを撮影してもらいました。

自分のすぐ横で撮られるので、かなり緊張しているようでした。

続いて、全体撮影。

これは、教師3人が前、左、右の3方向から撮影しました。

クラス全員が心を一つにして演奏した曲は、本当にすばらしかったです。

子どもたちもやり切った表情をしていたのが、印象的でした。

10月29日(金)

昨日、吹田警察の警察官がゲストティーチャーとしてきてくださり、

6年生に非行防止教室をしてくれました。

普段なら、体育館などで一斉に行うのですが、

コロナ感染対策として、リモートで実施することになりました。

そこで、警察官の方は、会議室から子どもたちに話しかけ、

子どもたちは、教室でお話を聞きました。

非行防止教室では、こどもが被害者になるパターンと子どもが加害者になるパターンの2つの話をしてくださいました。

被害者のパターンではSNSを中心に、ゲームでの課金のこわさなどを話してもらいました。

「SNSの被害はちょっとしたことから始まるよ」ということで、

子どもたちがよく遊んでいるスイッチやDSで、知らない人と話すことができること、その中で悪いことを考えている人は、言葉巧みに個人情報をつかみにくること、そして、子どもが仲良くなったと思って写真などを送るとたいへんなことになる・・・というのを実際に起きた事件などを交えて伝えてくれました。

そして、SNSの約束として、直接会わない、個人情報を載せないということを確認しました。

また、フィルタリングなど子どもを守る機能があるので、お家の人と話してみてねといわれました。

加害者のパターンでは、まずは、SNSでの誹謗中傷。

芸能人の話などもだしながら、「これは侮辱罪にあたるんだよ」ということ教えてももらいました。

また、「自分が悪口やと思っていなくても、受け取る友達が傷ついたらそれはいじめになるから、普段の生活から相手のことをしっかり思いやって行動しなければいけない」ことを教えてもらいました。

さらに、小学生でも軽い気持ちでやってしまう万引き。

万引きがエスカレートしていく心理や万引きを知っていて見ているだけでも罪になることなども教えてもらいました。

最後に質疑応答では、

こどもたちはは、

「いじめは、犯罪になりますか?」

「小学生でつかまった人はいますか?」

など、自分の身近なことを質問していました。

まとめとして、「罪を犯したら、自分も傷つくけど、同じくらいお家の人や先生も傷つくよ」ということでした。

あと半年で中学校へ進学する子どもたちの心にしっかりと刻み込んでほしいなと思っています。

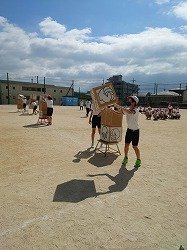

10月28日(木)

今日は、今年度初めての太陽の広場!

1学期から地域のフレンドさんが準備するも、コロナの影響でなかなか実施することができませんでした。

本校では、月、水、木の週3回、放課後の子どもたちの安心安全な活動の場を保障するため、放課後子ども教室として「太陽のひろば」が開催されています。

太陽のひろばでは、お部屋で受付をした後、お部屋で宿題をしたり、運動場で遊んだりします。

今年度からは、お部屋を「第2理科室」にしたので、うまくスタートするかはドキドキ・・・

今日は40人ほどの子どもたちが参加しました。

これからは、毎週おこないますので、

どんどん参加してくれたらと思っています。

10月28日(木)

11月下旬に6年生は、6年間の平和学習の総まとめとして広島方面へ修学旅行に行きます。

その時に、平和の子の像に折り鶴を捧げてきます。

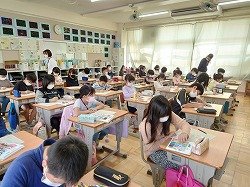

今日は、そのための折り鶴を全校児童で作成するために、6年生が1年生から5年生までの各教室に鶴の折り方を教えに行きました。

自分たちで作った動画を見せたり、大きな折り紙で実演しながら説明したりと工夫して、折り方を説明。

しかし、折り鶴の折り方は難しく、一斉に説明するだけでは

「わからない!」となってしまう子も・・・・。

そこで、6年生は、折り方がわからない子の横につき、丁寧に一人ひとりの横に行って、一緒に鶴を折りました。

今日折った鶴は、6年生が糸でつなぎ、修学旅行出発式で全校にお披露目した後、広島に持っていきます。

折り鶴を折ることで、全校児童が平和を考える機会となりました。

10月27日(水)

今日は、学年ごとに集団下校の訓練をしました。

台風や地震などの自然災害が生じた時や、学校やその周辺に不審者が出た時など、

学校では、子どもたちの下校の安全性を確保するために、集団下校を行います。

危険度に応じて、学校全体で一斉に下校する場合もありますし、学年単位で行う場合もあります。

本来でしたら、1学期に学年ごとの集団下校を実施し、2学期には学校全体で一斉に下校する訓練を行うのですが、今年度はコロナのため、1学期の学年ごと下校が実施できていませんでした。

そこで、本日は、学年ごとの集団下校になりました。

学年ごとに帰る方向に合わせてABCDの4つのグループに分かれます。

そして、全員がそろった学年から、職員室に報告をし、集団下校を始めました。

「備えあれば憂いなし」と昔から言いますが、

もしもの時に子どもたちの安全をしっかりと確保していきたいと思います。

10月27日(水)

今年の5月に1年生が植えたさつまいも。

地域のボランティアの山迫さんと山下さんが、大切にそだててくださり、

収獲の時期を迎えました。

そこで、1年生は今日、さつまいもをほりました。

最初に山迫さんから、

「こういうつるの下にさつまいもがあるから、その周りをスコップでほってな・・・。」と説明を受けました。

そして、2列に並んで畝の間に入り、いよいよ、収獲です。

うまく大きなサツマイモを見つけられた子もいれば、なかなか見つけられない子も・・・

途中で、ミミズやダンゴムシ、何かの幼虫に出くわして喜ぶ子もいれば、怖がる子も・・・

せっかくサツマイモが見つかっても、掘り起こすのに一苦労の子も・・・

ほとんどの児童が1~2個のサツマイモを持って帰ることができました。

今日、それぞれお家に持って帰っています。

さつまいもごはん、大学芋、ふかし芋・・・食べ方はいろいろでしょうが、

それぞれの家庭で、秋の恵みを感じてもらえたらと思います。

いつもご協力いただいている地域のボランティアの皆様、本当にありがとうございました。

10月26日(火)

5時間目に体育館をのぞいてみると、2年生が体育をしていました。

単元は「表現あそび」です 。

まずは新聞紙になりました。

先生が新聞を開いたり、折りたたんだりすると、新聞になり切った子どもたちも同じように動きます。

新聞をクシャクシャにすると、子どもたちも同じようにクシャクシャになるのです。

一人一人が思い思いの違う動きをしているので、いろいろな新聞紙がありました。

風船や、コマにもなりました。

友だちと二人組やグループでもコマになり、大きいコマや小さいコマができました。

ゆっくりから速く回転するコマ、超高速スピンのコマもありました。

最後はクラス全員で、特大のコマを作りました。

身体をいっぱい使って、友だちと楽しく、思い思いの動きができたらOKです!

いつもの体育とちょっと違った、笑顔あふれる時間になりました。

10月25日(月)

月曜日の5時間目は、「なかよしタイム」

なかよし学級の子たちが集まり、集団活動をしています。

今年は4グループに分かれて、いろいろな活動を1週間ごとに取り組んでいます。

その1つがリズムダンス。

今日は、リズムダンスのグループに、来年、入学予定の園児が参加して、

みんなでダンスを楽しみました。

まずは、絵本の読み聞かせ。

みんな静かに落ち着いてきくことができました。

そして、今日体験に来た園児さんの自己紹介。

園児さんがしっかり名前を言うと、なかよしの子たちからは、拍手が起こりました。

次は、「いったとおり」ゲーム。

司会の先生のいったとおりの動きをします。

前、後ろ、右、左・・・。

ちょっとまちがえたりしましたが、みんな笑っていい雰囲気になりました。

いよいよ リズムダンス。

今日は、「ドラえもん」の曲に合わせて、

「ボディーパーカッション」をしました。

手をたたいたり、おなかやももをたたいたりして音をだしながら、リズムに乗りました!

最後にお互いに見せ合いっこ!

どの子も楽しそうに踊ることができました!

ちなみに、他の教室では・・・

工作、運動(風船バレー、人間オセロ)、ソーシャルスキルトレーニングなどをしていたそうです。

10月22日(金)

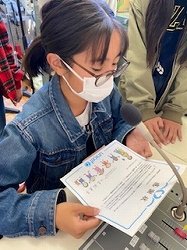

今日、給食時に児童会役員からすてきなお知らせがありました!

7月に全校児童に呼びかけて実施したユニセフ募金。

そこで集まった寄付金をユニセフに送金したことは、前のブログで伝えしましたが、そのユニセフからお礼の手紙(感謝状)が届きました。

それを児童会の子が読み上げてくれました。

学校で集めた寄付金は、世界中の子どもたちに正しい手洗いの方法を伝えたり、マスクや手袋などの衛生用品を届けたりするほか、新型コロナウイルス感染拡大の影響から子どもたちを守る活動に使われたそうです。

本校でも、昨年、今年と新型コロナウイルス感染症により行事が中止されたり、規模縮小して実施されたりと子どもたちにとってがまんしなければならないことが起きています。

世界中にも同じようにつらい思いをしている子どもたちがいます。

その子どもたちを守ることに少しでも貢献できたというのは、うれしいことだと思いました。

ご協力いただいた保護者の皆様にも感謝しております。

ありがとうございました。

10月22日(金)

3年生では総合で地域学習に取り組んでいます。

その中で、もっとも身近な地域である紫金山公園。1年の遠足でいったりして子どもたちにはなじみ深いところです。

しかし、その中をじっくり見てみると・・・ということで、

今日は紫金山公園に探検に行きました。

紫金山公園の自然、生き物、そして史跡などをゆっくり見てまわりました。

秋の色づきを感じる木の葉や生き物は、子どもたちにとってなじみ深いもの。

しっかりと見つけることができました。

また、大阪府の指定史跡である吉志部瓦窯跡など、普段はあまり意識しない史跡があることを知ることもできました。

グループで一人、iPadを持って行って発見したことをパチリと写真にとってきました。また、学校に戻ってからの学習に生かしていきます。

10月22日(金)

本校では、全校で国際理解教育として、「ルックワールド」に取り組んでいます。各学年、それぞれの発達段階に応じて、取り組む内容が違います。

今、6年生では、行ってみたい国を調べ、その国の紹介をする取組みをしています。

自分の言ってみたい国を調べ、

・その国の国旗

・食べ物

・観光地

・ショッピング

・楽しめるもの

などを調べ、簡単なポスターにしています。

まず、紹介したいものの写真やイラストをインターネットで探し、印刷しました。そして、それを画用紙に貼ってパンフレットに!

さらに、今年の6年が挑戦しているのが、

その調べたものを簡単な英文を使って紹介することです。

ちょっとできてきた子の作品を見せてもらいましたが、

きれいな字で英語が書かれていました。

まだ、途中の子が多いのですが、

仕上がるのが楽しみです。

10月21日(木)

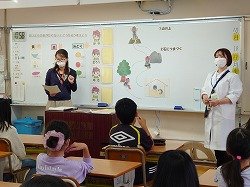

今日は、茨木サポートセンターの方がゲストティーチャーとして来校してくださり、5年生を対象とした非行防止・犯罪被害防止教室を行いました。

体育館に集まった5年生。

感覚をあけて、背筋もシャンと伸びた体育座りで座りました。

茨木サポートセンターの方は、人形劇やスライドを使って、犯罪について教えてくれました。

特に小学生でもちょっとした軽い気持ちでしてしまう「万引き」。

それは「窃盗」という犯罪であること、お父さんお母さんを悲しませることなどを人形劇で教えてくれました。

また、「ルールを守ること」や悪.いことに誘われても「断る勇気を持つこと」、「思いやりの気持ち」を持つことなど、

具体的な話を交えてお話してもらいました。

ちょっと聞いてばかりになったので、ブレイクタイム。

軽く体操をしました。

続いて話してもらったのが、「対戦型ゲーム」について。

子どもたちに最近人気の対戦型ゲームについて、いろいろな質問をされました。

子どもたちは、嬉しそうに手を挙げ、話を聞いていましたが、

このゲームは、実は年齢制限が15才以上になっているものでした。

その中で、課金をしたことがある子や知らない人とゲームをしたりボイスチャットをしたりしたことがある子など、知らず知らずに危険ゾーンに近づいている子がいることがわかりました。

サポートセンターの方からは、

「知らない人とゲームしたり話したりしない」

「自分の顔写真や体の写真を送ってはいけない」

など、もう一度教えてもらいました。

最後に「しっかりといい姿勢で最後まで話が聞けましたね」とほめていただきました。

今日の話をきっかけに、それぞれが自分の生活を見直してくれることを願っています。

10月20日(水)

10月10日は「目の愛護デー」。

そこで、学校では、10月に視力検査をしています。

1日1学年ずつが順番に検査。

保健室の入り口を入ってすぐのところに児童が立ち、

ハンカチで片目を押さえます。

本校では、コロナウイルスの感染防止のため、遮眼子(目を隠す器具)を使うのではなく、自分のハンカチを使うことにしています。

そして、保健の先生が提示する「ランドル環」を見て、

「上」「下」「右」「左」を指で示します。

廊下の外で間隔をあけて待つのは、もう慣れたものですね。

4月の視力測定と比べて、どうだったでしょうか。

最近、子どもたちの様子を見ていると

姿勢が悪くなり、すごく本やノートまでの距離が短い子がいるのが気になります。

また、一人一台端末の使い過ぎになっていないかも心配です。

視力検査を機に自分の生活を見直してほしいものです。

10月19日(火)

今日は、3年生が消防署見学に行かせていただきました。

消防署には消防車や救急車があり、いざという時にすぐに出動できるよう、たくさんの工夫をされていました。

消防車にのせている道具や仕組みに、子どもたちは目をキラキラ輝かせていました。

消防士さんたちは、日ごろから訓練をしているそうで、今日もその様子を見せてくださいました。

いざという時のために身備えて、訓練をしたり、交代で勤務したりしているそうです。

私たちが安心して生活していくために、支えてくださっているのですね。

消防署の皆さん、お忙しい中、ありがとうございました。

10月19日(火)

2年生の生活科では、自分たちが住んでいる校区の様子を勉強します。

そのために今日は、学年全体で校区たんけんに行きました。

春の遠足も中止になり、全員で並んで歩くことがなかった2年生。

校区たんけんでは、しっかりと並んで歩くことからがんばりました。

出発前、ピンと背中を伸ばして、しっかりと話を聞いています。

すてきですね。

道を歩きながら、どこにどんなお店があるのかを中心に調べました。

岸辺神社や消防署があることも確認しました。

2時間目の間、ずっと歩き続けていたのですが、

しっかりと歩けていました。

次は、木曜日。

今日、回らなかった地域を回るそうです。

y

10月18日(月)

1年生の生活科では、さまざまな体験を行います。

今日は、公園たんけんに出発!

まずは、学校のすぐ近くにある「小路遊園」

校門を出て、信号を右に曲がってすぐの公園です。

公園にはたくさんの遊具があります。

どんな遊具や設備があるのかを見てくることも勉強ですが、

どうしたら、みんなで仲良く遊べるのかを体験することも勉強です。

「ちゃんと並ばなあかんで」と声をかける子がいると、

みんなちゃんと並んでいました。

もっと乗っていたいと思っても、ちゃんと交代してあげていました。

中には、「先生バッタおったで!茶色いバッタや!」と捕まえてくる子も・・・

そして、次の公園に移動。

次は、「岸部北公園」に行きました。

さっきと違う遊具もあり、

「ここには、ブランコがあるで」と楽しむ声が聞こえました。

また、「ごみばこもあるなあ」と、遊ぶもの以外にも見つけることができる子も・・・素晴らしいことですね。

最後は、全員できちんと並んで帰校。

集団で行動する時の歩き方もしっかり勉強できました。

今日は、1組と3組が行きました。

明日は、2組と4組が行きます。

また、「ふれあい公園」にも行くそうです。

校区内の公園を知ることで、少し世界が広がるといいですね。

10月18日(月)

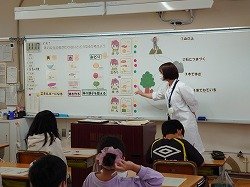

今日は、栄養教諭による食育の授業がありました。

題材は「栄養三食の働きを知る」です。

小学校では黄・赤・緑の3色に栄養素を分けて学習します。

給食の献立表にも、この三色で栄養素を表しています。

まず、いろんな食品を栄養三色に分けて、復習をしました。

次に、なかよし4人組のお弁当の中身を分類して、三色の働きを学びました。

ちなみに・・・

黄・・・エネルギーのもとになる

赤・・・体を作る

緑・・・体の調子を整える です。

子どもたちは、一生懸命考えていました。

バランスのとれた食事は、元気な学校生活を送るために大切だということを

学びました。

20日(水)は3年2組、21日(木)は3年1組が学習します!

10月15日(金)

月1回金曜日の7時間目、4~6年生全員が参加しているクラブ活動。

それぞれ好きなクラブに入ってもらいたいのですが、

各クラブごとに活動できる人数は決まっていますので、第一希望のクラブに入れない場合があります。

そこで、前期と後期でクラブを入れ替えています。

今日は、前期クラブの最終日。

それぞれのクラブは楽しく活動をしました。

遊戯研究クラブでは、12日に運動会で各学年が行った団体競技に挑戦。

玉入れや台風の目を高学年が楽しみました。

一年生は「ダンシング玉入れ」だったのですが、

「ダンシング」の部分は、照れてしまったようでした・・・

パソコンクラブでは、「ビスケット」というプログラミングアプリを使って、作品作りをしました。

短い時間でしたが、さすがパソコンクラブに希望して入ってくるメンバー。

すぐにどんどんと作っていました。

中には、ボスキャラ付きのゲームを作る子も・・・

最後の10分は、お互いの作品を見せ合いっこしました。

10月14日(木)

5年生の図工では、初めての電動のこぎりに挑戦中!

木の板に、カラフルに色を塗り、その上に型紙を貼ったら準備OK!

順番に電動のこぎりで、型紙どおりに切っていきます。

今日は、まだ始めたばかりなので、先生が横につき、

ていねいに教えながら切りました。

電動のこぎりは、一定方向にしか切ることができないので、

直線に切るのは簡単です。

しかし、方向を変えようと思うと、ゆっくり板を回していくしかありません。

初めてで、みんな緊張しながら切っていましたが、とても上手に切ることができていましたよ。

そして切り取った部品にまた、色を塗っていました。

それぞれのパーツを切り抜き、着色して、組み立てて・・・

時間はかかりますが、きっとすてきな超大作が出来上がることでしょう。

図工展で完成品がみられるのが楽しです。

10月13日(水)

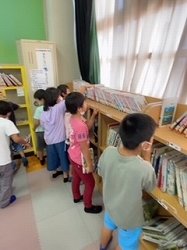

2年生の図書は担任ではなく、専科の先生が担当します。

子どもたちは、図書の時間がとても楽しみにしています。

まずは、教室で読み聞かせ。

子どもたちが喜ぶようないろいろな絵本を読み聞かせします。

時には、大型絵本を使って、絵もしっかり見せながら読むことがあります。

そして、そのあとは、並んで図書室へ。

1・2年生は低学年図書室に向かいます。

低学年図書室は、絨毯敷きなので、上靴を脱いであがります。

そして、それぞれ1週間借りる本を選びます。

すぐ選べる子もいますが、なかなか決められない子も・・・

子どもたちに人気の本がある棚には、たくさんの子が集まっています。

早く借りる本を決めた子は、それぞれ円卓に座って本を読んで待っていました。

友達と一緒に本を見ている子もいましたよ。

読書の秋、たくさんの本を読んで、心を豊かにしてもらえたらうれしいです。

秋の夜長、お家でも家族全員で「読書タイム」なんていかがでしょうか。

10月12日(火)

第3部は、1・6年生の部です。

1年生にとっては、初めての運動会。

6年生にとっては、小学校生活最後の運動会。

どちらにとっても、思い出深い運動会になることだと思います。

6年生は、選手宣誓や体操の見本、司会に加えて、準備係の仕事もがんばりました。

プログラム1 1年 50m走

初めての50m走。力いっぱいゴールに向かって駆け抜けました。

プログラム2 6年 さいころリレー

二人で協力して3つのさいころを運び、さいころを振って出た目に合わせて、走る距離が決まります。

「走るのが早いチームが勝つのではなく、運のいいチームが勝つのです!」という競技紹介がとてもおもしろかったです。

プログラム3 1年 ダンシング玉入れ

机の上に置かれたかごをめがけて、一生懸命紅白玉を投げました。

途中でダンスを踊る場面は、とてもかわいかったです。

プログラム4 6年 リレー

小学校生活最後の種目。

今までの学びの成果をしっかりと発揮し、力強い走りが見られました。

そして、見事なバトンパス!

しっかり前を向いてリードし、スピードを落とさないバトンパスはすばらしかったです。

10月12日(火)

第2部は、2年生と4年生の部です。

4年生が選手宣誓や体操の見本、司会をしてくれました。

プログラム1 2年 50m走

まっすぐに力いっぱい走る姿がすてきでした。1年生の時より、全員早くなっていましたね。

プログラム2 4年 台風の目

2人でバーを持ってコーンを回りながら走り、戻ってきたらチーム全員の足の下をくぐらせ、頭の上を通して、交代。

声を掛け合い、気持ちを一つにしてジャンプするところが、すてきでした。

プログラム3 2年 輪投げリレー

4人で息を合わせてフラフープを運び、コーンめがけて飛ばします。

今まで入ったことのなかった5点のコーンに入ったグループがあり、大盛り上がりになりました。

プログラム4 4年 リレー

初めてのリレーでした。バトンをしっかりと渡して、リレーができました。

第49回運動会~1・6年の部~に続く・・・

10月12日(火)

今日は、待ちにまった運動会!

昨晩、雨が降ってしまい、朝から先生たちによるグランド整備から始まりました。

そして、8時すぎには、無事グランドの準備が整いました。

8時25分には、児童会からスローガンと各学年でがんばることについて、放送がありました。

とてもしっかりとまとめられた文章を読み上げたので、すごいなあと感心しました。

そして、8時50分 いよいよ第一部(3・5年の部)が始まりました。

今年は、高学年と低学年の組み合わせによる開催で、高学年がリードする姿が見られました。

選手宣誓や体操の見本、各プログラムの紹介など、5年生ががんばってくれました。

プログラム1 3年 80m走

トップスピードのままコーナーを曲がり、ゴールまでしっかりと走り切ることができました。

プログラム2 5年 人間オセロ

低い姿勢で次々とカードを裏返しながら、一生懸命走っていました。

プログラム3 3年 ボール運びリレー

友達と息を合わせて、ボールを運びました。小さいボールをそっと台に置くところが難しかったです。

プログラム4 5年 リレー

前を向いたまま素早くバトンパスをすることできました。

第49回運動会~2・4年の部~ に続く・・・

10月11日(月)

明日は、運動会!

晴れるといいですね。

さて、その運動会に向けて、給食の時間に児童会から

運動会のスローガンの発表がありました。

運動会のスローガンは、

「最後までくじげず、突っ走れ!」です。

たとえ負けそうになっても最後まであきらめずにがんばるという意味だそうです。

どの学年もスローガンのとおり、

最後までがんばってほしいと思います。

10月11日(月)

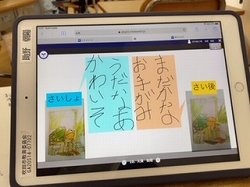

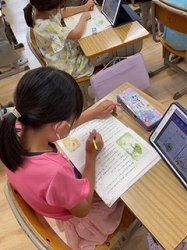

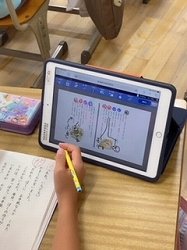

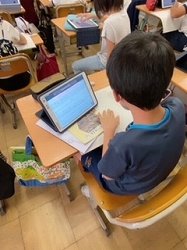

2年生の国語では、「お手紙」という物語を勉強しています。

玄関の前に座り、ずっと手紙が届くのを待っている「がまくん」と

それを知って手紙を出してあげる「かえるくん」の話です。

お話を読み進めながら、「がまくん」の気持ちの変化を読み取っていきます。

あるクラスでは、最初の場面の気持ちと最後の場面の気持ちを比べ、

iPadに書き込んでいました。

そして、それをみんなの広場に投稿し、お互いに見比べました。

「○○さんと○○さんが同じようなこと書いている。」と見つける子どもたち。

「○○さんの意見っていいなあ」といいところを見つける子どもも。

自分の意見を考えることも大切ですが、

友達の意見を見て、さらに考えを深めることもすごく大切です。

iPadは、そんな時に活躍することができます。

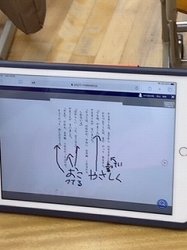

また、別のクラスでは、iPadに教科書の本文を載せ、

そこに気持ちの変化を書き込ませていました。

教科書とiPadの両方を活用しながら、授業を進めています。

10月8日(金)

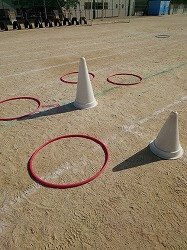

5年生の団体競技は、「人間オセロ」です。

各クラス赤白の4チームに分かれ、全体で3レースを行います。

子どもたちは、グランドの左から右に走ります。

その間に5枚のパネル(一面が赤で一面が白)をひっくり返します。

勢いよく走りながら、パネルをひっくり返さないといけないので、

なかなか難しいようです。

最後にアンカーの児童は、コーンの上にある旗を取ったらゴールです。

旗が大きく上がるのをしっかり見てあげてください。

10月8日(金)

1年生の団体競技では、「ダンシング玉入れ~Premission to Dance~」です。

玉入れといえば、高いかごに向かって紅白玉を投げ入れるのですが、それでは、どうしてもかごの下が密になってしまいます。そこで、昨年からかごを机の上に置き、高さを低くする分、離れたところから投げる形にしています。

各クラス赤・白の二グループに分かれて、行います。

まずは、赤グループから、続いて白グループ。

2つのグループの合計個数で、クラスごとに勝敗を競います。

スタートの合図に一斉に紅白玉を投げます。

そして、途中で「ピー!」と笛の合図がなると、

BTSの曲に合わせて、かわいくダンス!

最後の決めポーズは、それぞれ自分で考えたものです。

しっかりとみてあげてください。

6年生が準備から競技中の投げた紅白玉を円の外に出す仕事まで、縁の下の力持ちをがんばる姿も素敵ですよ。

10月7日(木)

4年生の団体競技は「台風の目」です。

各クラス赤・白に分かれて、6チームで競います。

1本の棒を二人で持ち、3つのコーンの周りをぐるりと1周ずつ回りながら進んでいきます。

大きなコーンを折り返し、帰りはそのまま走って戻ります。

問題はここからです。

待っている人たちは、戻ってきた棒をまたがなくてはなりませんし、

一番後ろの人まで行ったら、今度は棒が頭の上を通るので、しゃがまないといけません。

ここをスムーズに通過するには、作戦がいりそうですね。

二人の息を合わせることと、最後にチームの協力が必要になります。

どんなレースになるでしょうか。

本番をお楽しみに!

10月7日(木)

3年生の団体競技は「ボール運びリレー」です。

各クラス赤・白に分かれて、6チームで速さを競います。

2人組で2本の棒を使ってボールをはさみ、落とさないように運んでいきます。

行きは大きなボールを運んでいき、台の上に乗せていきます。

帰りは小さなボールを運んでいき、台の上に乗せます。

小さなボールは台が小さいので、丁寧に置かないとボールが転がってしまいます。

丁寧に乗せたところで、棒を次のペアに渡して交代です。

次のペアは、行きに小さいボールを運び、帰りに大きいボールを運びます。

これを繰り返していきます。

二人の息を合わせないと、ボールを落としてしまいます。

ボールを挟む力加減も、微妙に難しいのです。

どんなレースが繰り広げられるでしょうか。

本番をおたのしみに!

10月6日(水)

6年生の団体競技は、「Do Together!ふって、走って、かかえて、つないで」を行います。

この競技は2人組で協力して、3つの大きなサイコロを台の所まで運びます。

3つのサイコロはバラバラにせず、必ず3つがくっついている状態で運ばないといけません。

台まで運んだら、一人がサイコロを振り、もう一人が走ります。

サイコロの目はグー、チョキ、パーの3種類になっているのですが、

出た目によって走る距離が違うのです。

グー、チョキ、パーの順に距離が長くなります。

走り終わったら、また3個のサイコロをくっつけて次のペアまで運んでいきます。

ペアの協力と運、チームの団結力で勝敗が左右されそうですね。

本番当日をお楽しみに!

10月6日(水)

今日から朝学習の時間にイングリッシュタイムがはじまりました。

昨年度はDVDを全校放送で放映していましたが、本年度からは、

インターネットを使って、各クラスで行うことになりました。

今日の担当の小澤先生の合図でスタート!

週1回ではありますが、英語に少しでも慣れ親しむことを目的としています。

今日は、体の部位についての勉強をしました。

1年生は初めてでしたが、目や耳等体の部位を触って、楽しそうに発音していました。

5年生の元気いっぱい英語に親しんでいました。

10月5日(火)

10月12日(火)の運動会に向けて、各学年毎日練習に励んでいます。

今日から運動会の種目について取材していきます。

まずは2年生です。

2年生は「輪投げリレー」をします。

大きな布を4~5人で持ち、その上にフラフープを乗せて走ります 。

スタートから直線に走っていくと、大と小のコーンがあり、

そこにめがけて、布の上のフラフープを全員でタイミングを合わせて投げ入れます。

大きいコーンに入ると5点、小さいコーンは1点です。

ところがこれが、なかなか難しいのです。

今日の練習で、初めて1つ入りました。

早くゴールすると、スピード得点もあります。

どのチームが勝つでしょうか。

当日の本番をおたのしみに!

10月4日(月)

4年生の社会では、「災害から人々を守る」という単元で、

自然災害について学びます。

今日は、「自然災害ってどんなものがあるか」について調べました。

近年、豪雨災害や地震など、ニュースで自然災害の映像を目にすることが増えています。

だから、子どもたちもなんとなくは知っている感じでした。

でも、質問をされると、なかなか言葉でまとめることはできません。

そこで、それぞれiPadを使って、調べ始めました。

映像から探す児童もいれば、文章で書かれた説明を読む児童もいます。

中には、子ども向けにわかりやすく書かれてページを見つける子や

グラフで示されているページを見つける子もいました。

そして、自分の調べたことをノートにどんどんメモしていました。

自分の必要な情報、自分にとってわかりやすい情報を見つけることが大切ですね。

自分の見つけたページを「スクリーンショット」で写真にとり、保存した上で、メモを取っている強者も・・・。

もうiPadが文房具の一つになっている感じでした。

10月1日(金)

今日から10月。

緊急事態宣言があけ、少し気持ちが楽になりましたが、

学校はまだ活動制限期間。

新たな感染が起こらないように、しっかり対策をしながら教育活動を進めていきたいと思います。

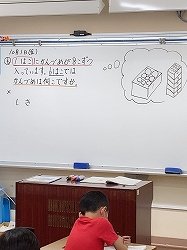

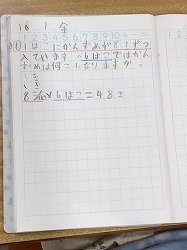

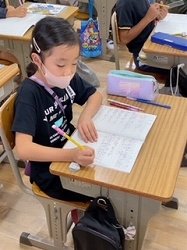

さて、小学校の算数で基礎になるのがかけ算。

九九を覚えるためにお風呂で繰り返し唱えた・・・なんて思い出がある方も多いのではないでしょうか。

2年生が いよいよ、そのかけ算の勉強を始めました。

かけ算で大切なのは、その意味をしっかり学ぶことです。

ですから、まず、かけ算の意味から勉強しています。

問題 1はこにかんづめが8こずつ入っています。6はこでは、かんづめは何こですか。

この問題で、子どもたちは、一当たりの量(1箱に8こ)に赤線を

いくつ分(6はこ)に青線を、ぜんぶの量(かんづめは何こ)に黄色線を引きながら、

問題を読み進めます。

そして、式でも

8こ/はこ × 6はこ = 48こ

と、単位も合わせて書きます。

これは、かけ算が 一当たりの量×いくつ分=ぜんぶの量になっていることにを勉強するためです。

本校では、2年生から6年生まで一貫して、この3色を使って問題を読み取ることを行っています。

そうすることで、わり算でも割合の計算でも、簡単に問題を解くことができるようになるからです。

2年生は、まだ始めたばかりですが、

しっかりと線を引いて、式を導き出すことができました。

そして、答えの48こは、まだ、九九を習っていないのでたし算で計算しました。

この考え方をしっかり勉強してから、九九を習う予定です。

どの子もしっかりと理解してもらいたいと思います。