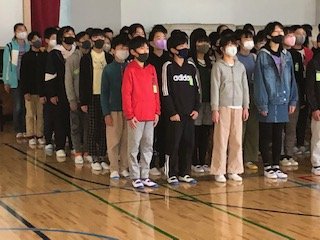

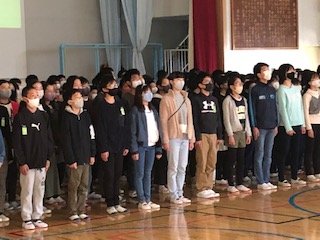

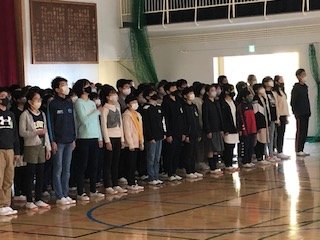

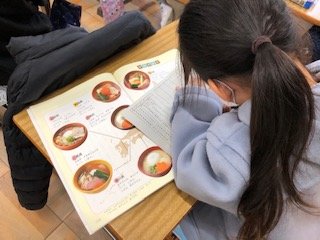

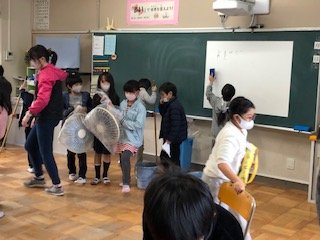

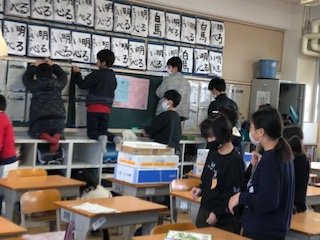

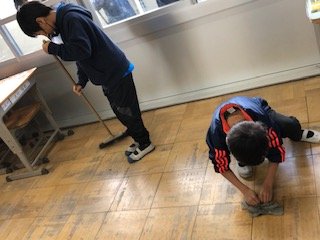

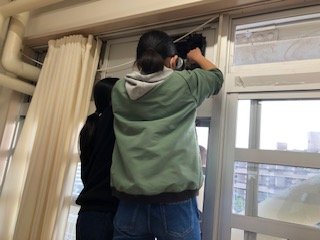

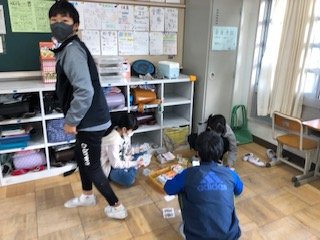

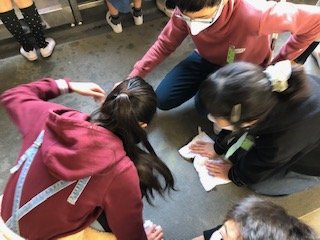

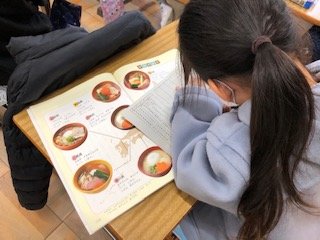

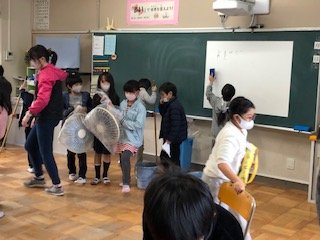

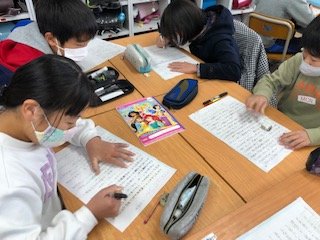

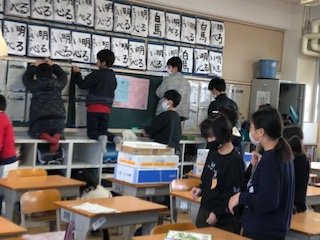

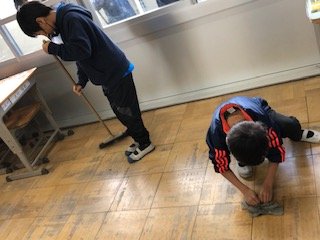

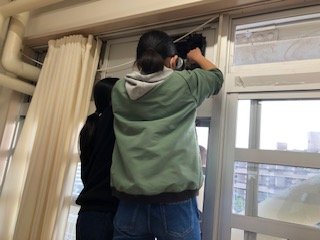

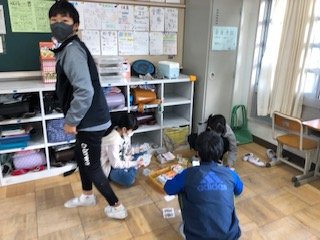

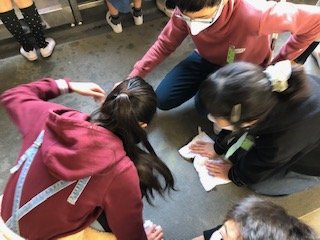

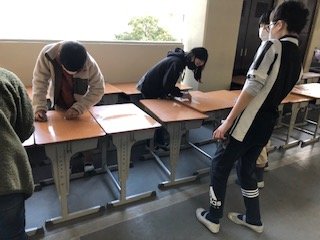

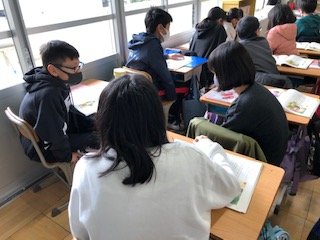

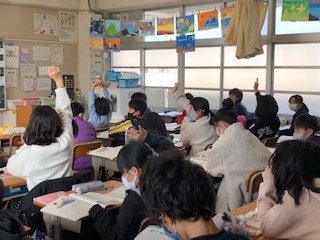

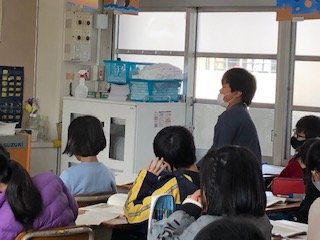

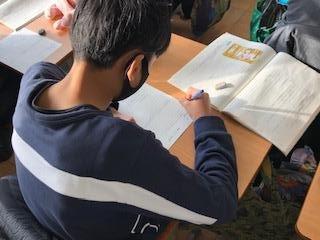

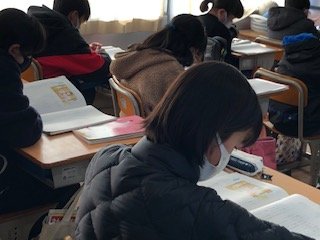

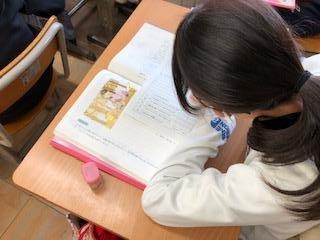

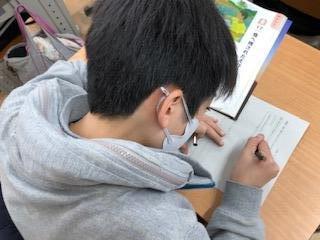

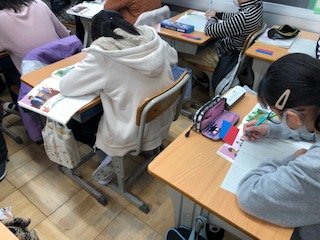

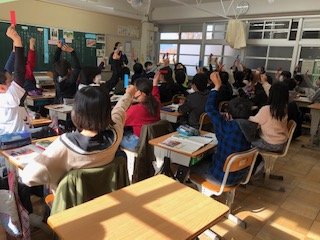

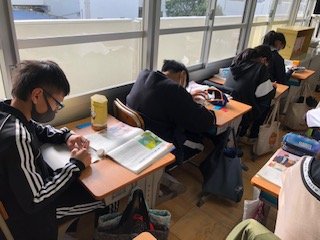

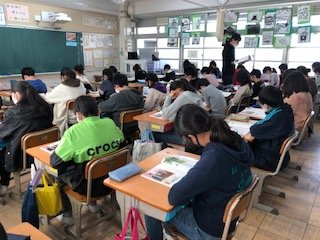

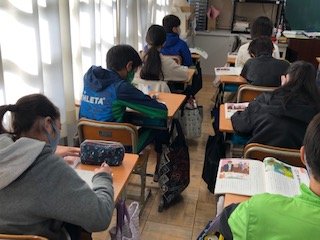

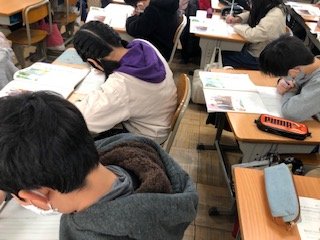

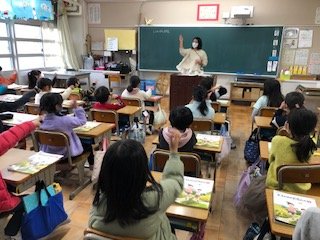

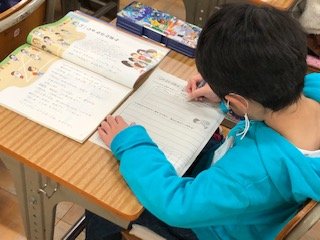

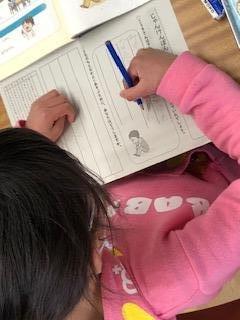

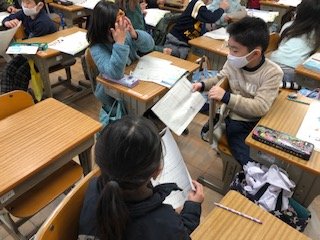

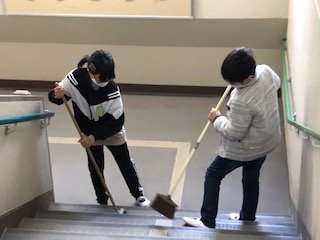

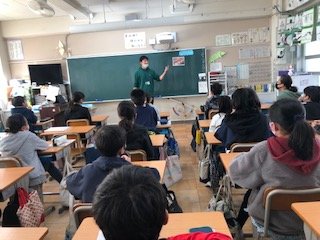

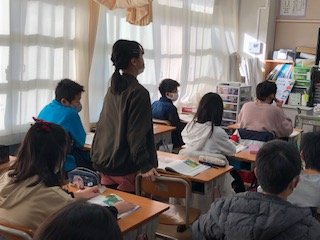

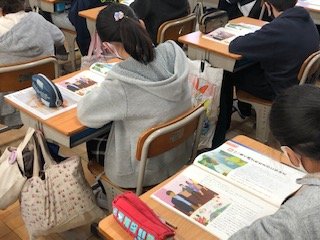

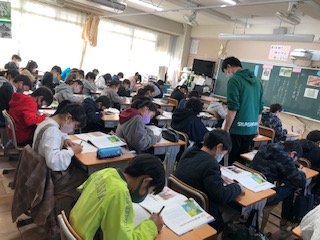

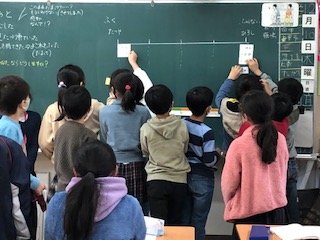

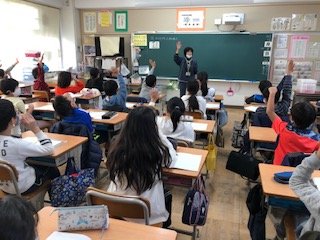

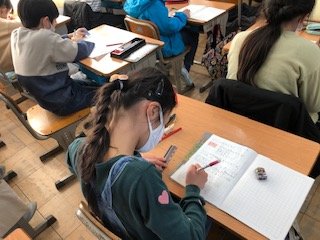

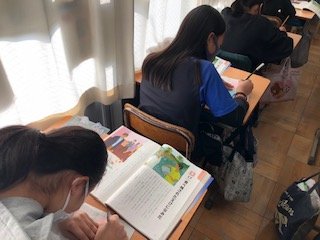

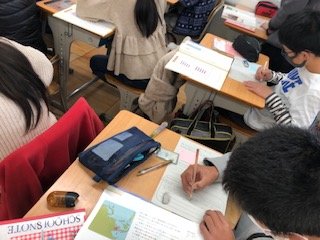

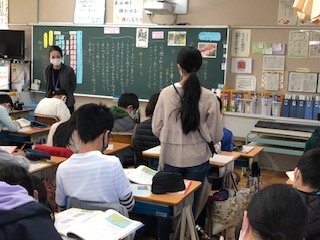

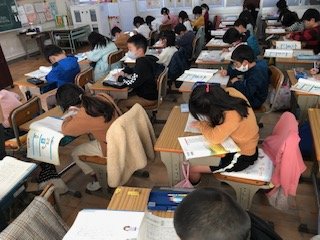

2学期の最終授業日。お正月(お雑煮・だるま)について学習する1年生やあゆみを確認する2年生、真剣な面持ちであゆみをもらう3年生、環境についての学習のまとめをする4年生、教室の大掃除に力を発揮する子どもたち(3・4・5・6年生)・・・。長かった2学期も終わります。本当に子どもたちも先生たちもがんばりました。そして、お家のみなさん、ご協力ありがとうございました。佳き年をお迎えください。1月には、元気な子どもたちの姿が学校に戻ってくることを楽しみにしています。

1年

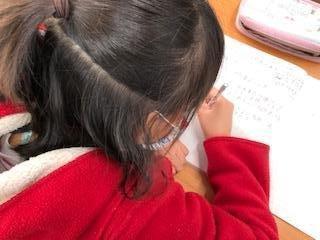

2年

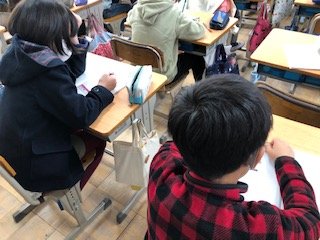

3年

4年

5年

6年

2学期の最終授業日。お正月(お雑煮・だるま)について学習する1年生やあゆみを確認する2年生、真剣な面持ちであゆみをもらう3年生、環境についての学習のまとめをする4年生、教室の大掃除に力を発揮する子どもたち(3・4・5・6年生)・・・。長かった2学期も終わります。本当に子どもたちも先生たちもがんばりました。そして、お家のみなさん、ご協力ありがとうございました。佳き年をお迎えください。1月には、元気な子どもたちの姿が学校に戻ってくることを楽しみにしています。

1年

2年

3年

4年

5年

6年

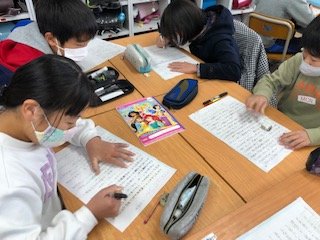

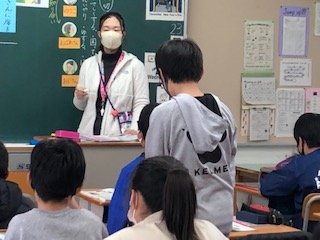

3年生の道徳の公開授業は、「言い出せなくて」の学習です。友だちに「おかず」と呼ばれることが嫌な主人公かずやの気持ちや自分の気持ちを相手に伝えることができたお話を通して、自分が正しいと判断することや自信をもって行動することの大切さを考えました。

6年5組では、研究授業が行われました。道徳「おばあちゃんの指定席」の学習です。主人公ゆうこさんが、電車の席を譲ることで仲良くなったおばあちゃんに、次も席を譲る約束をしていたが、足を怪我をしたおじさんに迷いながら席を譲る。ゆうこさんの気持ちの葛藤について深く考えました。誰に対しても思いやりの気持ちを持つことや相手の立場に立つことの大切さについて考えました。参観者が多くて緊張すると言いながらも子どもたちは、担任と落ち着いた穏やかな雰囲気のなかで、考えや思いを交流していました。

昨日は4組に続き、今日は2組の公開授業を参観しました。子どもたちが、学校生活の中で、自分の役割を果たすこと、誠実に仕事に取り組むことを常に意識してほしいです。

道徳の公開授業が続きます。5年生は、「森の絵」を取り上げました。クラス劇で、自分の意に沿わない役割に投げやりになってしまう主人公に、自分に与えられた役割を誠実に責任を果たそうとする友だちを見て変容する気持ちを考えます。子どもたちの日常の中で、よく見られることです。学習を通して、集団と一員としての自覚をしっかり持ち、責任ある行動ができるようになってほしいです。

道徳の公開授業も順調に進んでいます。今日は6年5組の授業です。しっとり落ち着いた雰囲気のなか、友だちの意見に笑顔!から始まりました。よく考え、伝え合うことができていました。食べ残しの多さを「仕方ない」とするか、「仕方なくない」とするか、赤と青の短冊で意思表明をし、全員が意欲的に授業に参加していました。6年生の授業は4クラス目になりますが、1クラス終わるごとに、振り返りを行い、改善しながら取り組んでいることがよくわかります。手前味噌ですが、6年担任集団のチームワークのよさを感じます。残り1クラスは1月に実施予定です。

赤?青?

赤?青?

道徳の授業、1時限目に6年4組で行われました。担任は少し緊張気味でしたが、子どもたちは、落ち着いて学習に取り組んでいました。食べ物だけでなく、「いのち」あるものの大切さや、感謝の気持ちを自分自身の生活に置き換えてよりよい生き方ができるようになればいいですね。

5年生は、体育で「表現」の学習に取り組んでいます。今日は練習を開始してから3回目、鬼滅の刃のテーマ曲「紅蓮華」に合わせて、動きを覚えていきます。テンポが速く、動きもなかなか難しそうですが、楽しみながら完成させてくれることでしょう。

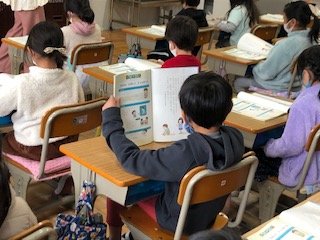

「大阪モデル」がレッドステージになり、音楽の時間に鍵盤ハーモニカを使うことができないので、鉄琴で音を鳴らし、エア鍵盤で練習です。

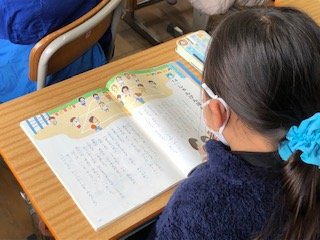

1年生の道徳の授業「じゃんけんぽん」1組さんは、先生とじゃんけんをするところから授業が始まりました。教科書を見て先生の範読を聴くこと、自分の考えをワークシートに書いたり、友だちと交流したり、発表したり、意欲的に学習に取り組めていました。みんなと仲良く遊びましょう。

今年度、音楽会を実施することができませんでしたが、6年生が音楽の授業で取り組んだ合奏を今日から3日にわけて給食の時間にビデオ放送をします。1日目は、6-1「ガリレオ」6-2「パイレーツ・オブ・カリビアン」です。1.2年の教室では、「この曲知ってる!」の声も聞かれ、リズムに乗りながら給食をいただきました。

東山田小学校は、開放廊下なので、木々の枝葉が風に舞って廊下に溜まってしまいます。寒さも厳しいですが、子どもたちはしっかりとお掃除をしています。お姉さん、お兄さんたちがよいお手本を見せています。

道徳の公開授業が続いています。今日は、1時限目に6年1組の授業がありました。先生と子どもたちの温かい雰囲気に心がほっこりします。6年生はどのクラスも、いつも落ち着いた授業風景で学習に取り組んでおり、さすが「東山田小学校の顔」です。さて、『食べ残されたえびになみだ』のお話、主題は「ぜいたくへのいましめ」です。日本は物的にはとても豊かな国になりましたが、心の面では、どうなのでしょう。子どもたちは、考えを深めながら、「いただきます・・・いのちをいただく」「ごちそうさま・・・感謝の気持ちをもつ」ことを学びました。食に限らず、思いやりや感謝、敬意など、学校生活・家庭生活を通して、しっかりと身につけてほしいですね。

道徳の公開授業の様子です。

1年「じゃんけんぽん」自分の考えを書き、発表する姿に、成長を感じます。

4年「かべについた手のあと」

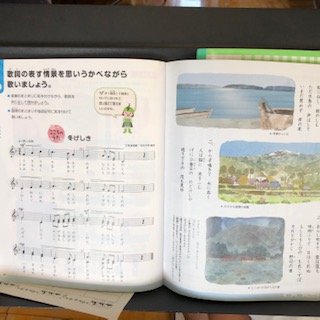

大阪モデルがレッドステージになり、合唱やリコーダーを使っての学習ができません。窓全開の音楽室では、5年生が音楽鑑賞をしています。「冬げしき」の歌詞にある小春日の言葉の説明を聞きながら「寒いなあ・・」のつぶやきが聞こえてきました。子どもたちは感染対策をしながら、頑張っています。

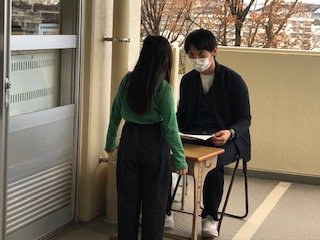

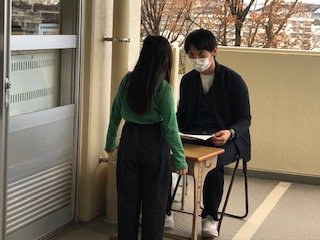

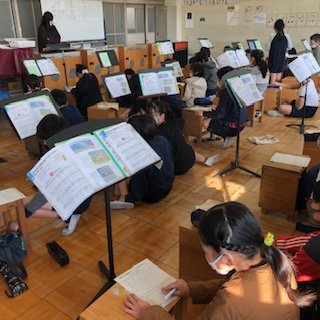

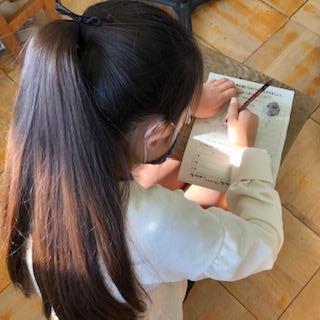

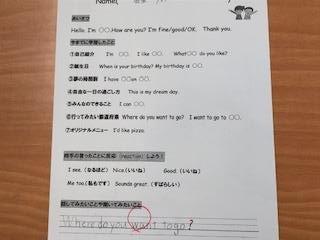

AETと一緒に学習するクラスでは、子どもたちの緊張感が伝わってきます。寒さを感じていないようです。

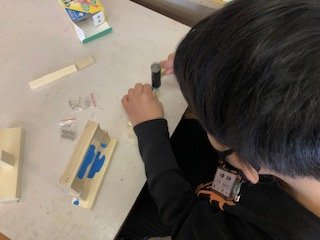

上層階から響いてくる音。工事でもないし、校務員さんが何かを修理中?図工室で、子どもたちが金づちで釘打ちに奮闘する音でした。指を打ち付けないように、慎重に釘打ちをして、色付けをします。さあ、何ができるのかな。

道徳の公開授業、4年生は「かべに付けた手のあと」というお話です。書初めが上手くいかず、いらいらが募り、塗り直したばかりの真っ白な壁に付けた黒い手形。それを見つけた友だちが黙って拭く姿を見て、自分だったら・・・。『拭く!』とたくさんの子どもたちが手を挙げましたが、廊下に落ちているごみを拾うなど普段の生活の場面でどれだけ実行できているかを含めて意見交流をしました。『気づく心・行動する力』が、形となって現れることを願うばかりです。

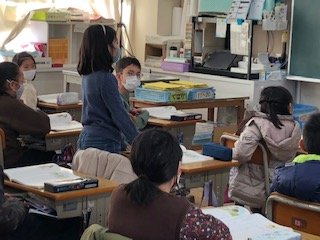

1月に研究授業を予定している3年をのぞく全学年・学級で、道徳の公開授業を行っています。道徳は、お話の登場人物の行動や言動、思いや葛藤について自分なりに考えを深め、自分自身の生き方をよりよくしていくための学習です。子どもたちには、内面の美しさ、しなやかさ、強く逞しい心を培ってほしいと、いつも願っています。目の前の壁から目を背けずに乗り越える力を持ってほしいです。

6年「食べ残されたえびになみだ」

本当の豊かさとは何なのでしょうか。食品ロス問題が取り上げられることが多くなってきている今昨今、日本人が大切にしてきた「もったいない」の精神や感謝の心について、学びを深めました。机上の学習に終わらず、日々の生活の場でも、しっかりと意識できるといいですね。

お米を収穫した後、田んぼが畑になります。5年生が玉ねぎの植え付けをしました。甘くておいしい玉ねぎに育ちますように。

今日から全学級で道徳の校内公開授業を行います。各学年で検討した指導案をもとに取り組みます。4時間目、1年2組の授業風景です。自分の考えや思いをしっかりと伝えていました。お友だちと仲良く遊ぶには・・・。お友だちの気持ちを傷つけないためには・・・。色々感じたことが、自分の生活の場面で生かしてほしいですね。

修学旅行報告会2日目。昨日よりも自信とパワーを感じる6年生の姿がとても素敵でした。東山田小学校の子ども達が、真に平和の大切さを理解し、一人ひとりの行動がより望ましいものになることを願っています。

マスク越しでも美しい歌声が響きます。