2023年11月アーカイブ

今日は1年生の国語科の授業を紹介します。

『じどう車くらべ』という説明文からの学習です。

バスや乗用車の特徴を、文中から考えます。

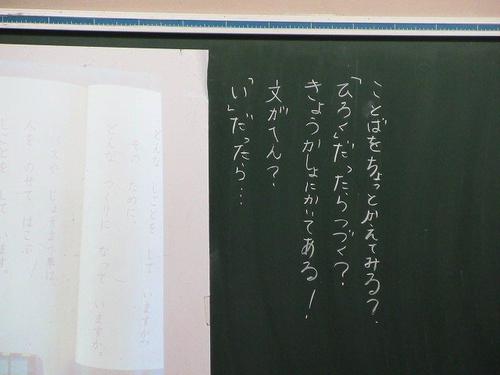

先生が黒板に

ざせきが〇〇〇。 と、書きました。

「〇〇〇」には、どんな言葉が入るかなあ。

しっかり、文章を読み、まずは、一人ひとり、じっくり考えます。

考えた自分の考えを近くの友だちと、伝えあいます。

「ひろく」「ひろい」

2つの意見が出ました。

教科書の文章では

その ために、ざせきの ところが、ひろく つくって あります。

と、書かれています。

先生は、子どもたちの「つぶやき」や意見を

黒板に書きました。

子どもたちの「対話」は、まだまだ続きます。

みんなの顔が見えるように、後ろに行って、

自分の考えを伝える人がいます。

吹六小が5年間取組み続けている「やさしい話し方」です。

みんなは、話している人に身体を向けて、聴きます。

吹六小が5年間取組み続けている「あたたかい聴き方」です。

「あたたかい聴き方」は、身体を向けるだけでなく、

話している相手に反応することもします。

今回、私が授業で聞こえてきた反応(言葉)は

「ナイストライ」「おしい!」「その考えも良かったよ」

「あたたかい聴き方、やさしい話し方につつまれた学校づくり」

取組んで5年目の吹六小ですが、

1年生は、入学して8ヶ月。1年生でもできます!

もっともっと伸びろ、吹六っ子!!

今日は1年生の国語科の授業を紹介します。

『じどう車くらべ』という説明文からの学習です。

バスや乗用車の特徴を、文中から考えます。

先生が黒板に

ざせきが〇〇〇。 と、書きました。

「〇〇〇」には、どんな言葉が入るかなあ。

しっかり、文章を読み、まずは、一人ひとり、じっくり考えます。

考えた自分の考えを近くの友だちと、伝えあいます。

「ひろく」「ひろい」

2つの意見が出ました。

教科書の文章では

その ために、ざせきの ところが、ひろく つくって あります。

と、書かれています。

先生は、子どもたちの「つぶやき」や意見を

黒板に書きました。

子どもたちの「対話」は、まだまだ続きます。

みんなの顔が見えるように、後ろに行って、

自分の考えを伝える人がいます。

吹六小が5年間取組み続けている「やさしい話し方」です。

みんなは、話している人に身体を向けて、聴きます。

吹六小が5年間取組み続けている「あたたかい聴き方」です。

「あたたかい聴き方」は、身体を向けるだけでなく、

話している相手に反応することもします。

今回、私が授業で聞こえてきた反応(言葉)は

「ナイストライ」「おしい!」「その考えも良かったよ」

「あたたかい聴き方、やさしい話し方につつまれた学校づくり」

取組んで5年目の吹六小ですが、

1年生は、入学して8ヶ月。1年生でもできます!

もっともっと伸びろ、吹六っ子!!

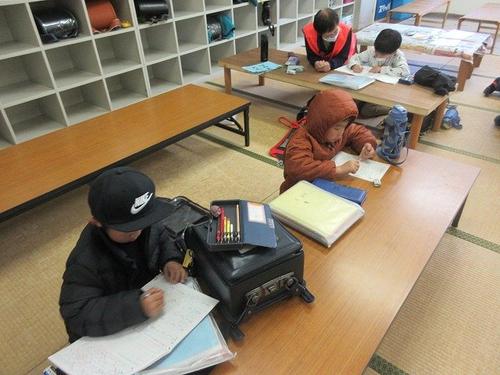

いろんな場面で「主体的・対話的で深い学び」というフレーズを

聞いていると思います。

私もこの5年間、折に触れ伝えてきました。

子どもたちの「学び方」

教師の「授業づくり」

に、とても大切なことです。

吹六小では、1年生のうちから、「学び方」を考えます。

11月下旬の今頃は、こんな授業展開が行われます。

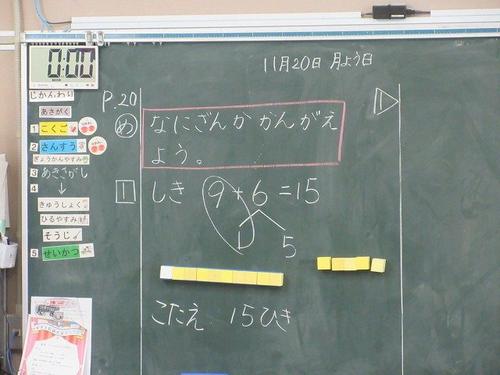

【算数科】

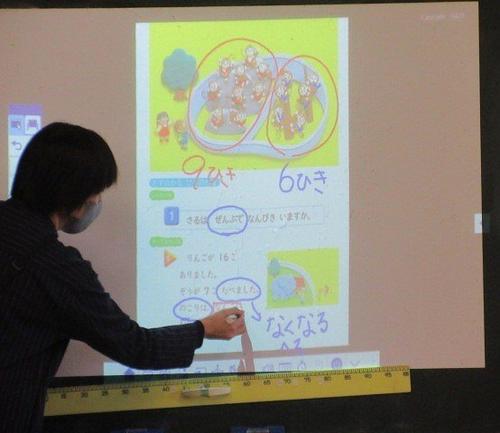

この日の「問い」は、何算か考える

なるほど。

足し算、引き算・・・・いろいろ考えていますね。

「引き算やと思う。」

「なんで?」

「なくなるから」

「なくなったら引き算?」

そんな対話が続きます。

「絶対引き算」と思っている人

何となく「引き算かなぁ」と思っている人

が、います。

ここで、ストップしてはいけません!!

ここからが、大切です!

どうして「引き算と考えたか」

その理由を、伝えられるように、学んでいます。

次回は国語科の授業中の1年生を紹介します。

いろんな場面で「主体的・対話的で深い学び」というフレーズを

聞いていると思います。

私もこの5年間、折に触れ伝えてきました。

子どもたちの「学び方」

教師の「授業づくり」

に、とても大切なことです。

吹六小では、1年生のうちから、「学び方」を考えます。

11月下旬の今頃は、こんな授業展開が行われます。

【算数科】

この日の「問い」は、何算か考える

なるほど。

足し算、引き算・・・・いろいろ考えていますね。

「引き算やと思う。」

「なんで?」

「なくなるから」

「なくなったら引き算?」

そんな対話が続きます。

「絶対引き算」と思っている人

何となく「引き算かなぁ」と思っている人

が、います。

ここで、ストップしてはいけません!!

ここからが、大切です!

どうして「引き算と考えたか」

その理由を、伝えられるように、学んでいます。

次回は国語科の授業中の1年生を紹介します。

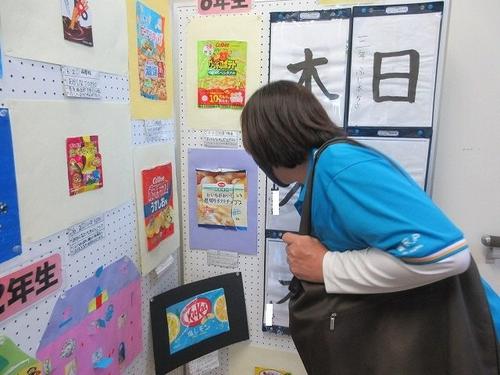

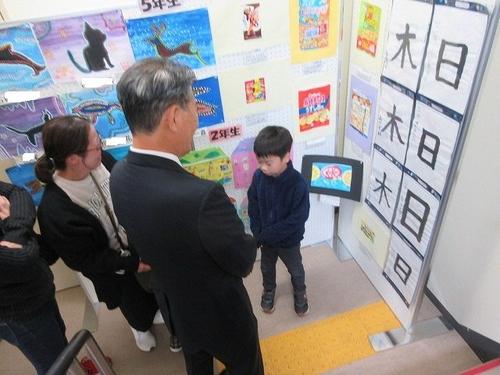

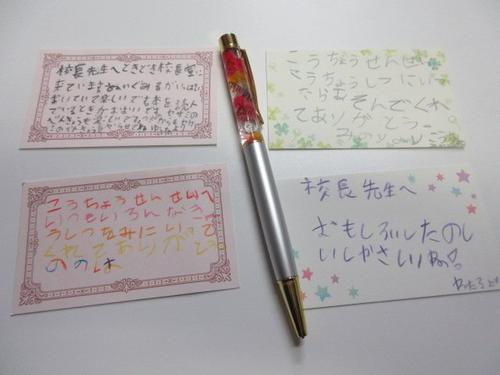

ちょうど2週間前、吹六公民館の文化祭がありました。

一応、私も運営委員なのでお手伝いに行きます。

11月11日(土)この日は

まず、千里第一小学校へ150周年記念式典に出席しました。

教諭として、働いたのが最後の学校です。(12~13年前)

懐かしい方にたくさんお会いしました。(#^.^#)

その後、公民館へ・・・だから、今年は恒例の和太鼓の演奏が

聴けなくて残念!

今回、吹六小の作品はすべて平面で、立体は無かったので、

2ヶ所に分けて掲示しています。

子どもたちも自分や友だち、大人の作品を観にきています。

議員さんたちも、来館されます。

もちろん、私は「吹六っ子」の作品を売り込みます!!

どの議員さんにも売り込みますよ~!!

市長さんが来られました!

ちょうど、吹六っ子の3年生5年生きょうだいと家族が来館

していたので、

「市長さんに、自分たちの作品を紹介したら」とすすめると、

3年生は書道を、5年生は絵画、アボリジニーアートを

説明入りで紹介していました。

この日、私は市長さんと、いろいろお話しながら、館内の展示物を

案内しました。

たくさん、お話しましたよ~

市長さんは千一小が母校なので、

先ほどの挨拶(150周年式典)の話や

学校教育のこと、予算のこと、

コミュニケーション能力→表現活動→演劇・・・のことなどね。

(^O^)/ (#^.^#)

教頭先生も観に来てくれたよ。

吹一幼稚園の園長先生も来館されました!

みんなの作品もゆっくりみてもらいました。

教頭先生と一緒に、三中の美術部の作品を観られているのは、

三中の校長先生です。

2週間も、経ってしまってからの、ブログアップになったのは・・・

実はこの日、寒いなあ寒いなあと言っていたら、

夜、38度5分の熱が出てしまい・・・12日の文化祭お仕事は

お休みに・・・・熱は市販の錠剤と気合で5時間後には7度6分まで

下げましたが・・・・

喉と声が・・・だから17日(金)の校内音楽会では、必死に声を

出していたのですが・・・・ガラガラとカスカスの声で・・・

恐るべし・・・気候の寒暖差・・・・油断大敵・・・

来週11月27日(月)~12月1日(金)までの1週間は

毎日、出張です。

特に、水曜日校長会、木曜金曜は修学旅行なので、

学校に戻りません。

この3日間のブログは、アップできないと思います。

今回、学校だよりも12月4日(月)発行になります。

よろしくお願いします。

ちょうど2週間前、吹六公民館の文化祭がありました。

一応、私も運営委員なのでお手伝いに行きます。

11月11日(土)この日は

まず、千里第一小学校へ150周年記念式典に出席しました。

教諭として、働いたのが最後の学校です。(12~13年前)

懐かしい方にたくさんお会いしました。(#^.^#)

その後、公民館へ・・・だから、今年は恒例の和太鼓の演奏が

聴けなくて残念!

今回、吹六小の作品はすべて平面で、立体は無かったので、

2ヶ所に分けて掲示しています。

子どもたちも自分や友だち、大人の作品を観にきています。

議員さんたちも、来館されます。

もちろん、私は「吹六っ子」の作品を売り込みます!!

どの議員さんにも売り込みますよ~!!

市長さんが来られました!

ちょうど、吹六っ子の3年生5年生きょうだいと家族が来館

していたので、

「市長さんに、自分たちの作品を紹介したら」とすすめると、

3年生は書道を、5年生は絵画、アボリジニーアートを

説明入りで紹介していました。

この日、私は市長さんと、いろいろお話しながら、館内の展示物を

案内しました。

たくさん、お話しましたよ~

市長さんは千一小が母校なので、

先ほどの挨拶(150周年式典)の話や

学校教育のこと、予算のこと、

コミュニケーション能力→表現活動→演劇・・・のことなどね。

(^O^)/ (#^.^#)

教頭先生も観に来てくれたよ。

吹一幼稚園の園長先生も来館されました!

みんなの作品もゆっくりみてもらいました。

教頭先生と一緒に、三中の美術部の作品を観られているのは、

三中の校長先生です。

2週間も、経ってしまってからの、ブログアップになったのは・・・

実はこの日、寒いなあ寒いなあと言っていたら、

夜、38度5分の熱が出てしまい・・・12日の文化祭お仕事は

お休みに・・・・熱は市販の錠剤と気合で5時間後には7度6分まで

下げましたが・・・・

喉と声が・・・だから17日(金)の校内音楽会では、必死に声を

出していたのですが・・・・ガラガラとカスカスの声で・・・

恐るべし・・・気候の寒暖差・・・・油断大敵・・・

来週11月27日(月)~12月1日(金)までの1週間は

毎日、出張です。

特に、水曜日校長会、木曜金曜は修学旅行なので、

学校に戻りません。

この3日間のブログは、アップできないと思います。

今回、学校だよりも12月4日(月)発行になります。

よろしくお願いします。

今日、教室をぐるーっと回っていると、授業の終わる直前に

廊下にいる3年生が見えました。

「そんな扉、開けていいの!?」

「あっ、校長先生や!」

声が聞こえてきます。

ちょうど、4階の授業を見終わったあとかな。

どの教科のどこを学んでいるか、わかりませんが、

担任の先生が、消火栓の扉を開けて、説明しています。

3年生の子どもたちは、興味津々、しっかり見て、聴いています。

そして、「なんで、消火栓があると思う?」のような

先生の問いに、考えています。

「消防車が来るまでに、ちょっとでも、火を消すため」

すごいですね。

その理由も正しいですね。

まだ理由はあります。これから学ぶのかな?

よ~く考えてみてね。

今日、教室をぐるーっと回っていると、授業の終わる直前に

廊下にいる3年生が見えました。

「そんな扉、開けていいの!?」

「あっ、校長先生や!」

声が聞こえてきます。

ちょうど、4階の授業を見終わったあとかな。

どの教科のどこを学んでいるか、わかりませんが、

担任の先生が、消火栓の扉を開けて、説明しています。

3年生の子どもたちは、興味津々、しっかり見て、聴いています。

そして、「なんで、消火栓があると思う?」のような

先生の問いに、考えています。

「消防車が来るまでに、ちょっとでも、火を消すため」

すごいですね。

その理由も正しいですね。

まだ理由はあります。これから学ぶのかな?

よ~く考えてみてね。

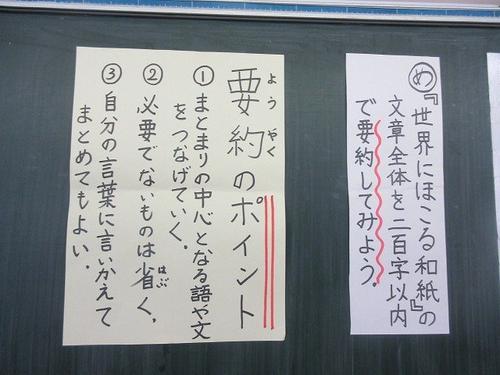

遅ればせながら、連休前、11月1日(水)研究授業の様子を

アップします。

1学期は高学年5年生の授業でした。

2学期は中学年4年生の授業です。

今年度の学力向上・授業研究部のテーマは

「成長を実感できる書く言語活動の研究」です。

資質能力を始発点と設定した「能力ベイス」の授業づくり

に力を入れています。

今回の授業のめあてです。 ↓

要約って難しいんですよね~

みなさんは、どうですか?

たとえば、桃太郎のお話を200字程度で要約しましょう。

これはできるかな。

では、徳川家康の一生を200字程度で要約しましょう。

これは、どうでしょう。

家康のどの部分をクローズアップするかで、

全く別人のような家康がいっぱいでてきそうでね。

と、いううことは・・・・

要約する力も、読む力無くてはできないんですよ。

読解力は大切です。

グループで、自分が要約しようとしていることを相談し、

アドバイスをもらい合っています。

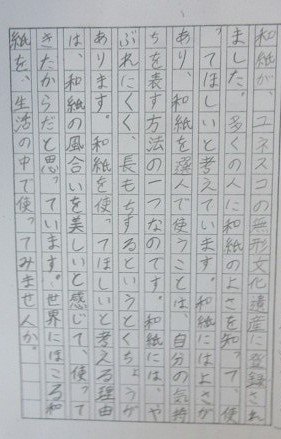

グループ交流後、黙々と書いています。

途中で、200文字以上になりそう・・・と、思った子は、

やり直していました。

集中して考えているからこそ、できることです。

自分の要約した200字を積極的に発表しています。

何人かの要約文章を写真に撮ったのですが、

文字が薄くて・・・見えなかったので、1つですが

紹介します。

書く力・・・自分で成長を実感できるには、もう少し時間が

必要かもしれません。

ただ、この時間に「よっしゃー!!!」と、言って

書き終わった子もいます。この言葉、何か実感していますよね。

遅ればせながら、連休前、11月1日(水)研究授業の様子を

アップします。

1学期は高学年5年生の授業でした。

2学期は中学年4年生の授業です。

今年度の学力向上・授業研究部のテーマは

「成長を実感できる書く言語活動の研究」です。

資質能力を始発点と設定した「能力ベイス」の授業づくり

に力を入れています。

今回の授業のめあてです。 ↓

要約って難しいんですよね~

みなさんは、どうですか?

たとえば、桃太郎のお話を200字程度で要約しましょう。

これはできるかな。

では、徳川家康の一生を200字程度で要約しましょう。

これは、どうでしょう。

家康のどの部分をクローズアップするかで、

全く別人のような家康がいっぱいでてきそうでね。

と、いううことは・・・・

要約する力も、読む力無くてはできないんですよ。

読解力は大切です。

グループで、自分が要約しようとしていることを相談し、

アドバイスをもらい合っています。

グループ交流後、黙々と書いています。

途中で、200文字以上になりそう・・・と、思った子は、

やり直していました。

集中して考えているからこそ、できることです。

自分の要約した200字を積極的に発表しています。

何人かの要約文章を写真に撮ったのですが、

文字が薄くて・・・見えなかったので、1つですが

紹介します。

書く力・・・自分で成長を実感できるには、もう少し時間が

必要かもしれません。

ただ、この時間に「よっしゃー!!!」と、言って

書き終わった子もいます。この言葉、何か実感していますよね。

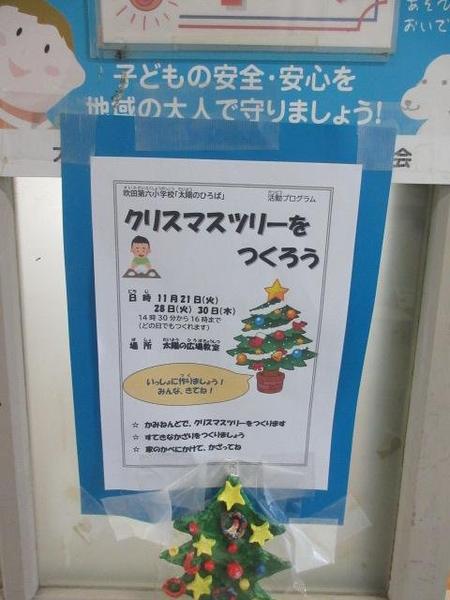

先週の水曜日、「太陽の広場」の避難訓練をしました。

放課後の時間に、地震が起きたらどうするのか。

放課後だったら、くさぶえ学級が活動している時間です。

だから、毎年くさぶえ学級も一緒に訓練をします。

その日、私は会議だったので、教頭先生にすべて託して

写真も撮ってもらいました。

写真の様子から、スムーズに実施できたことがわかります。

たくさんの吹六っ子が「太陽の広場」に

お世話になっていることもわかりますね。

くさぶえ学級の子どもたちも、もちろん吹六っ子です。

何かあったとき、学校の先生がいなくても、

おうちの人がいなくても

自分の命を自分で守ることができる力をつけましょう。

たとえば、近くの大人に助けを求める。

誰もいない時は、どうするのだったかな? まずは

頭や体を守らないとね。

毎年毎年、何回訓練しても無駄はありません。

自分の命を守ろう!

友だちの命を守ろう!

みんなの命を守ろう!

先週の水曜日、「太陽の広場」の避難訓練をしました。

放課後の時間に、地震が起きたらどうするのか。

放課後だったら、くさぶえ学級が活動している時間です。

だから、毎年くさぶえ学級も一緒に訓練をします。

その日、私は会議だったので、教頭先生にすべて託して

写真も撮ってもらいました。

写真の様子から、スムーズに実施できたことがわかります。

たくさんの吹六っ子が「太陽の広場」に

お世話になっていることもわかりますね。

くさぶえ学級の子どもたちも、もちろん吹六っ子です。

何かあったとき、学校の先生がいなくても、

おうちの人がいなくても

自分の命を自分で守ることができる力をつけましょう。

たとえば、近くの大人に助けを求める。

誰もいない時は、どうするのだったかな? まずは

頭や体を守らないとね。

毎年毎年、何回訓練しても無駄はありません。

自分の命を守ろう!

友だちの命を守ろう!

みんなの命を守ろう!

2学期の理科は

理科専科教員に代わり、大大ベテランの先生が

4年生と6年生の理科を担当してくださっています。

PC苦手で・・・・・と、おっっしゃっていますが、

ICTを使わずとも、

おもしろく楽しい授業を展開していただいています。

4年生の授業をのぞくと、こんな感じで、自分の型をとり、

新聞紙で何かを作っています。

6年生も同じことをしていました。

できた作品が ↓

自分の体のどこに肩があり、膝がどこで、・・・・と

身体の部分の名前と場所を学習しています。

6年生は ↓ こっち

やっぱり、6年生の体は大きいですね。

心臓、肝臓、肺など・・・・

働き方も含めて学んでいるはず。

先生自身は ↑ こんな白衣を着て授業していました!

すごいね。この白衣は今、理科室前に飾っています。

理科室前には先生手作りの恐竜もいます。

まだまだこんなものも ↑

電気をつけるとすごい。きれいです。 星ですね。

↓

そして、理科室を入ると・・・なんと!!!

理科室が太陽系になっていました!!!

今週は 感激の ↓ こんなものが飾ってありました。↓

2学期の理科は

理科専科教員に代わり、大大ベテランの先生が

4年生と6年生の理科を担当してくださっています。

PC苦手で・・・・・と、おっっしゃっていますが、

ICTを使わずとも、

おもしろく楽しい授業を展開していただいています。

4年生の授業をのぞくと、こんな感じで、自分の型をとり、

新聞紙で何かを作っています。

6年生も同じことをしていました。

できた作品が ↓

自分の体のどこに肩があり、膝がどこで、・・・・と

身体の部分の名前と場所を学習しています。

6年生は ↓ こっち

やっぱり、6年生の体は大きいですね。

心臓、肝臓、肺など・・・・

働き方も含めて学んでいるはず。

先生自身は ↑ こんな白衣を着て授業していました!

すごいね。この白衣は今、理科室前に飾っています。

理科室前には先生手作りの恐竜もいます。

まだまだこんなものも ↑

電気をつけるとすごい。きれいです。 星ですね。

↓

そして、理科室を入ると・・・なんと!!!

理科室が太陽系になっていました!!!

今週は 感激の ↓ こんなものが飾ってありました。↓

学びの秋はどんどん続きます。

先日、3年生は南消防署へ見学にいきました。

吹一小の校区ですが、1番端にあるので

吹六小からはとっても近い!

付き添いの先生にカメラを託して、撮ってきてもらいました。

その様子です。

救急車や消防車の中に入らせてもらったり、

道具をみせてもらったり、たくさん学んだね。

途中で、救急車も消防車も出動があり、

今まで、ほんわか説明してくれていた隊員の方が

ピリッとなった様子もわかり、

プロの姿と緊急時の大人の姿も目の当たりにしました。

みんなが帰校するとき、消防車が戻ってきて、

何事もなかったらしく、よかったです。

そんな中で、3年生のみんなが何を感じたか。

↑

これが大事です。

そして、その感じたことを、どう活かすか。これが学びです!

学びの秋はどんどん続きます。

先日、3年生は南消防署へ見学にいきました。

吹一小の校区ですが、1番端にあるので

吹六小からはとっても近い!

付き添いの先生にカメラを託して、撮ってきてもらいました。

その様子です。

救急車や消防車の中に入らせてもらったり、

道具をみせてもらったり、たくさん学んだね。

途中で、救急車も消防車も出動があり、

今まで、ほんわか説明してくれていた隊員の方が

ピリッとなった様子もわかり、

プロの姿と緊急時の大人の姿も目の当たりにしました。

みんなが帰校するとき、消防車が戻ってきて、

何事もなかったらしく、よかったです。

そんな中で、3年生のみんなが何を感じたか。

↑

これが大事です。

そして、その感じたことを、どう活かすか。これが学びです!

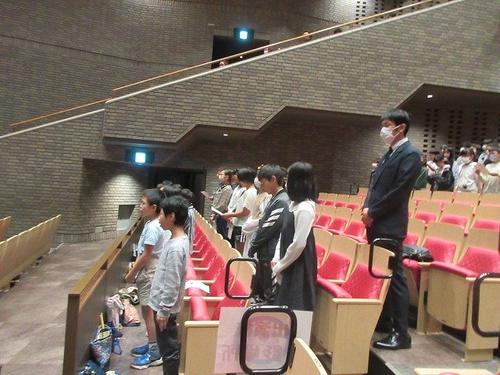

今日は吹田市の連合音楽会!

みんながんばっているなあと、聴いていて、「あっ」と

思い出したことが・・・・・

5年生と一緒に行った林間学習の最終回を

ブログにアップしていないことを思い出した。

「ますつかみ体験」の巻 これが、林間学習の最終回です。

1ヶ月半も遅れてアップします。

懐かしくみてください (^▽^;)

ニジマスがいますね~

さあ、つかむぞー

素手で簡単につかめた人、ちょっと苦手やなあって

感じた人、いろいろだったと思いますが

キャーキャー楽しそうでしたよ。(*^-^*)

ニジマスがいっぱいだー

自分でつかんだニジマスを、自分で内臓を取り除きます。

やり方を教えてもらいます。

なになに~~ みんなめっちゃ上手いやん!!

ニジマスが焼きあがるまで、みんなでレクレーションをして

遊びました

40分後、美味しそうに焼き上がり!!

めっちゃ、美味しかった!

なかなか、面白い体験だと思います。おすすめです!

今日は吹田市の連合音楽会!

みんながんばっているなあと、聴いていて、「あっ」と

思い出したことが・・・・・

5年生と一緒に行った林間学習の最終回を

ブログにアップしていないことを思い出した。

「ますつかみ体験」の巻 これが、林間学習の最終回です。

1ヶ月半も遅れてアップします。

懐かしくみてください (^▽^;)

ニジマスがいますね~

さあ、つかむぞー

素手で簡単につかめた人、ちょっと苦手やなあって

感じた人、いろいろだったと思いますが

キャーキャー楽しそうでしたよ。(*^-^*)

ニジマスがいっぱいだー

自分でつかんだニジマスを、自分で内臓を取り除きます。

やり方を教えてもらいます。

なになに~~ みんなめっちゃ上手いやん!!

ニジマスが焼きあがるまで、みんなでレクレーションをして

遊びました

40分後、美味しそうに焼き上がり!!

めっちゃ、美味しかった!

なかなか、面白い体験だと思います。おすすめです!

明日、明後日と、メイシアター大ホールで「連合音楽会」が

行われます。

各小学校1学級が出演して、演奏します。

本校からは5年2組が出演します。

11月28日開催の

「三島地区小学校連合音楽会」には、5年1組が出演します。

今日は連合音楽会前日練習の様子をみてもらいます。

合奏 「アフリカン シンフォニー」を演奏している

様子です。

みんな真剣なんです。でも、真剣すぎて楽器に集中するあまり

指揮をみていなことがあります。

そうすると、ズレが生じてしまいます。

鍵盤楽器でない、太鼓・リコーダー・コンガ・タンブリンなどは、

ずーっと、指揮を見ながら演奏できると思います。頑張って!

そして、鍵盤のある楽器は、指揮をみることができる瞬間には

みて、難しい時は、他の楽器のリズムをしっかり聴いて

演奏してみよう!

間違ってもいい!!

ステキに時間にしよう!

今日の授業で、連合音楽会に出演する子どもたちとの会話

田渕「明日はほかの学校の演奏を聴いて、すごく勉強になると思う。

じゃあ、吹六の演奏を聴いて、ほかの学校のみんなはどんな

勉強ができるんかな?

吹六のいいところは何?」

5年生「元気がいいところ」

5年生「笑顔」

田渕「そうやんな。じゃあ、その元気と笑顔をみせよう。

プログラム1番になったのは、そんな元気と笑顔がステキな

吹六小だからかもしれへんで。

芸術って感動やねん。まちがってても、一生懸命な姿で

演奏していたら、すごく感動する。

きっと、みんなが前向きに、しっかり口を開けて身体ごと歌い、

楽しんでいたら、聴いているみんなを感動させることが

できると思う。みんなならできる!!」

プログラム1番、緊張しないわけがありません。

それでも、その場の緊張感を味わう経験は貴重です。

子どもたちが、多様な経験を積んで成長できる場を

たくさんつくっていきたいと思います。

明日、明後日と、メイシアター大ホールで「連合音楽会」が

行われます。

各小学校1学級が出演して、演奏します。

本校からは5年2組が出演します。

11月28日開催の

「三島地区小学校連合音楽会」には、5年1組が出演します。

今日は連合音楽会前日練習の様子をみてもらいます。

合奏 「アフリカン シンフォニー」を演奏している

様子です。

みんな真剣なんです。でも、真剣すぎて楽器に集中するあまり

指揮をみていなことがあります。

そうすると、ズレが生じてしまいます。

鍵盤楽器でない、太鼓・リコーダー・コンガ・タンブリンなどは、

ずーっと、指揮を見ながら演奏できると思います。頑張って!

そして、鍵盤のある楽器は、指揮をみることができる瞬間には

みて、難しい時は、他の楽器のリズムをしっかり聴いて

演奏してみよう!

間違ってもいい!!

ステキに時間にしよう!

今日の授業で、連合音楽会に出演する子どもたちとの会話

田渕「明日はほかの学校の演奏を聴いて、すごく勉強になると思う。

じゃあ、吹六の演奏を聴いて、ほかの学校のみんなはどんな

勉強ができるんかな?

吹六のいいところは何?」

5年生「元気がいいところ」

5年生「笑顔」

田渕「そうやんな。じゃあ、その元気と笑顔をみせよう。

プログラム1番になったのは、そんな元気と笑顔がステキな

吹六小だからかもしれへんで。

芸術って感動やねん。まちがってても、一生懸命な姿で

演奏していたら、すごく感動する。

きっと、みんなが前向きに、しっかり口を開けて身体ごと歌い、

楽しんでいたら、聴いているみんなを感動させることが

できると思う。みんなならできる!!」

プログラム1番、緊張しないわけがありません。

それでも、その場の緊張感を味わう経験は貴重です。

子どもたちが、多様な経験を積んで成長できる場を

たくさんつくっていきたいと思います。