2023年7月アーカイブ

今年度の6年生は

3年生のときと4年生のときがコロナ禍で

十分に泳ぎこむことができませんでした。

しかし、昨年度はしっかり水泳活動をして、6年生になった今年、

さらに、長い時間泳ぐこと、浮くこと、命を守ること を

学んでいます。

7月24日(月)25日(火)は、その力を海で試す日です。

波もなく、泳ぐには絶好の日です!!

みんなに、深さを知ってもらうため2人の先生が、入水します。

ここの時点ですでに、つま先立ちです。

さあ、入水、水に慣れましょう。

顔合わせのときに、

私は「海と友だちなってほしい。」とも言いました。

さあ、どうかな?

いろんな活動を入れて しっかり海水となじみます。

準備運動 8分間水慣れ 4分間休憩 8分間水慣れ 5分間休憩

水慣れのときにきちんと、

立ち泳ぎ・浮き身(頭の向き)・点呼 の確認や

バディを意識する・胸がつくまで泳ぐ・寄せ波で立って浜へあがる を

繰り返します。

そのあと、泳ぎ慣れをします。

15分間隊列泳ぎ 5分間休憩

そして、班ごとのたしかめ泳ぎです。

1班2班は10分間 3班4班は8分間 5班6班は6分間です。

そのあと、整理運動

以上が1日目のメニュー。

2日目のメニューは、さらにステップアップします。

準備運動

15分間水慣れ 5分間休憩

15分間隊列泳ぎ 5分間休憩

たしかめ泳ぎ

1班2班は5分間 3班4班は10分間 5班6班は8分間

整理運動

写真は1日目、2日目、まざっています。

隊列泳ぎや、たしかめ泳ぎのときの写真は、あまりありません。

船の上から、子どもたちへの指示をします。

浮き身、掛け声、点呼

浜との掛け合いもあり「チーム吹六」の良さが光りました!

2日目も、波が全くなく、泳ぎやすい海でした。

暑さはなかなかでしたが、水に入っている子どもたちは

涼しげでしたよ。

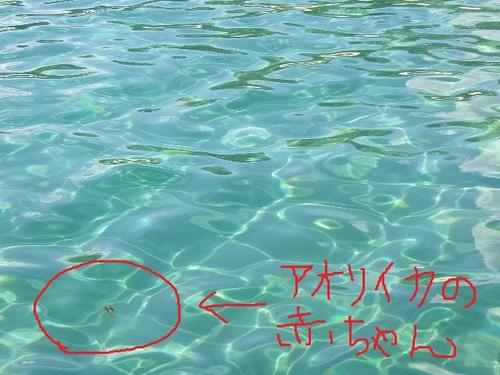

この水の透明さ! ステキでしょ?

ホントに水が美しく、私もこんな水の透明な臨海学習は

何年ぶりかなあと、感じていました。

船の上は暑かったけれど、水の透明さは感激です。

今年の6年生は本当にラッキーです!!

泳ぎきったあとの、みんなの顔、いい顔してるね~

達成感かな。

1日目泳ぎを終えて 👆

2日目、臨海学習 講評 と 水泳学習を終えて 👆

最高の海と佐津にさようなら (^.^)/~~~

6年生、よくがんばりました 👏

今年度の6年生は

3年生のときと4年生のときがコロナ禍で

十分に泳ぎこむことができませんでした。

しかし、昨年度はしっかり水泳活動をして、6年生になった今年、

さらに、長い時間泳ぐこと、浮くこと、命を守ること を

学んでいます。

7月24日(月)25日(火)は、その力を海で試す日です。

波もなく、泳ぐには絶好の日です!!

みんなに、深さを知ってもらうため2人の先生が、入水します。

ここの時点ですでに、つま先立ちです。

さあ、入水、水に慣れましょう。

顔合わせのときに、

私は「海と友だちなってほしい。」とも言いました。

さあ、どうかな?

いろんな活動を入れて しっかり海水となじみます。

準備運動 8分間水慣れ 4分間休憩 8分間水慣れ 5分間休憩

水慣れのときにきちんと、

立ち泳ぎ・浮き身(頭の向き)・点呼 の確認や

バディを意識する・胸がつくまで泳ぐ・寄せ波で立って浜へあがる を

繰り返します。

そのあと、泳ぎ慣れをします。

15分間隊列泳ぎ 5分間休憩

そして、班ごとのたしかめ泳ぎです。

1班2班は10分間 3班4班は8分間 5班6班は6分間です。

そのあと、整理運動

以上が1日目のメニュー。

2日目のメニューは、さらにステップアップします。

準備運動

15分間水慣れ 5分間休憩

15分間隊列泳ぎ 5分間休憩

たしかめ泳ぎ

1班2班は5分間 3班4班は10分間 5班6班は8分間

整理運動

写真は1日目、2日目、まざっています。

隊列泳ぎや、たしかめ泳ぎのときの写真は、あまりありません。

船の上から、子どもたちへの指示をします。

浮き身、掛け声、点呼

浜との掛け合いもあり「チーム吹六」の良さが光りました!

2日目も、波が全くなく、泳ぎやすい海でした。

暑さはなかなかでしたが、水に入っている子どもたちは

涼しげでしたよ。

この水の透明さ! ステキでしょ?

ホントに水が美しく、私もこんな水の透明な臨海学習は

何年ぶりかなあと、感じていました。

船の上は暑かったけれど、水の透明さは感激です。

今年の6年生は本当にラッキーです!!

泳ぎきったあとの、みんなの顔、いい顔してるね~

達成感かな。

1日目泳ぎを終えて 👆

2日目、臨海学習 講評 と 水泳学習を終えて 👆

最高の海と佐津にさようなら (^.^)/~~~

6年生、よくがんばりました 👏

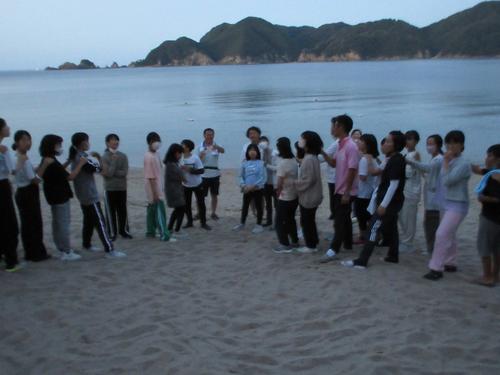

一泊二日の臨海学習、子どもたちが緊張せず、楽しめる時間が

「夜のつどい」です。

今年度はレクリエーション係が、

〇✖クイズ と じゃんけん列車ジェンカダンス

を、考えました。

そして、大人の担当は「花火」を用意しました。

夜のレクレーションのスタートです !(^^)!

まずは、〇✖クイズ 👇

次は、音楽に合わせて「ジェンカダンス」を踊りながら

「じゃんけん列車」ですすみます!

ダンスのデモンストレーション 👇

では、スタート!!

そして「花火」だよ~

さあ、最後は打ち上げです!!🎆

デジカメで写真に撮るのは難しいです。

プロのカメラマンの写真に期待してください。

係りの子どもたちも、担当の先生も、頑張りましたね。

小学校生活最後の1年、いい思い出になってくれたらいいなあ。

いよいよ次回は、海での水泳活動を紹介します。

一泊二日の臨海学習、子どもたちが緊張せず、楽しめる時間が

「夜のつどい」です。

今年度はレクリエーション係が、

〇✖クイズ と じゃんけん列車ジェンカダンス

を、考えました。

そして、大人の担当は「花火」を用意しました。

夜のレクレーションのスタートです !(^^)!

まずは、〇✖クイズ 👇

次は、音楽に合わせて「ジェンカダンス」を踊りながら

「じゃんけん列車」ですすみます!

ダンスのデモンストレーション 👇

では、スタート!!

そして「花火」だよ~

さあ、最後は打ち上げです!!🎆

デジカメで写真に撮るのは難しいです。

プロのカメラマンの写真に期待してください。

係りの子どもたちも、担当の先生も、頑張りましたね。

小学校生活最後の1年、いい思い出になってくれたらいいなあ。

いよいよ次回は、海での水泳活動を紹介します。

19日(水)20日(木)21日(金)の3日間

ブログのお休みをしました。

夏休み中もブログをアップしますよ。1学期に紹介できなかった

取組みがたくさん溜まっていますので、1つずづアップします。

ただ、校長研修があったり、出張があったり、そしてそして

夏季休暇もいただきますので、そのときは勘弁してくださいね。

それでは、今日は6年生の臨海学習へ向けた水泳学習の様子を

紹介します。

臨海学習はコロナ禍では実施できませんでした。

昨年度より実施しました。

ただ、昨年度は「日帰り林間学習」といった

吹田で初めての試みを実施。これはやむを得ずのことで、

本来は宿泊学習です。

だから、明日からの1泊2日臨海学習は4年ぶり実施です。

最高学年である6年生の臨海学習は

全教職員が関わる行事として、吹田市はほとんどの学校で

実施しています。

だから、先生たちのスキルも求められます。

実技研修も必要不可欠です!

その都度、子どもたちへの接し方、フォローの仕方

あるいは、海での対応を話し合います。

プールと違って海は「波」があり「魚」もいるかも

しれません。油断をしてはいけません。

それでも、海は塩水、浮きます!!!

そんな体験をじっくりさせてやりたい。

今まで、泳いできた成果をしっかり出せる臨海学習に

したいと考えています。

【 先生たちとの顔合わせ 】 と言って、

臨海学習の水泳班や、宿舎でお世話になる先生方と

ミーテイングです!

明日、明後日の佐津は晴れです。

ちょっとくらい曇ってもいいのですが・・・嬉しい叫びです。

子どもたちのこれまでの学びがつながりますように!

19日(水)20日(木)21日(金)の3日間

ブログのお休みをしました。

夏休み中もブログをアップしますよ。1学期に紹介できなかった

取組みがたくさん溜まっていますので、1つずづアップします。

ただ、校長研修があったり、出張があったり、そしてそして

夏季休暇もいただきますので、そのときは勘弁してくださいね。

それでは、今日は6年生の臨海学習へ向けた水泳学習の様子を

紹介します。

臨海学習はコロナ禍では実施できませんでした。

昨年度より実施しました。

ただ、昨年度は「日帰り林間学習」といった

吹田で初めての試みを実施。これはやむを得ずのことで、

本来は宿泊学習です。

だから、明日からの1泊2日臨海学習は4年ぶり実施です。

最高学年である6年生の臨海学習は

全教職員が関わる行事として、吹田市はほとんどの学校で

実施しています。

だから、先生たちのスキルも求められます。

実技研修も必要不可欠です!

その都度、子どもたちへの接し方、フォローの仕方

あるいは、海での対応を話し合います。

プールと違って海は「波」があり「魚」もいるかも

しれません。油断をしてはいけません。

それでも、海は塩水、浮きます!!!

そんな体験をじっくりさせてやりたい。

今まで、泳いできた成果をしっかり出せる臨海学習に

したいと考えています。

【 先生たちとの顔合わせ 】 と言って、

臨海学習の水泳班や、宿舎でお世話になる先生方と

ミーテイングです!

明日、明後日の佐津は晴れです。

ちょっとくらい曇ってもいいのですが・・・嬉しい叫びです。

子どもたちのこれまでの学びがつながりますように!

吹田市は特例校として、1年生から外国語(英語)の学習を

しています。1年生では年間10時間程度あります。

AETの先生と担任と先生と一緒に、

外国語に慣れ親しむことが目的で、

書いたり、読んだりすることはしません。

金曜日は数字と果物の名前を英語ではどういうのかな?

そんな、学習です。

まずは、映像をみながら『Heloo Song(ハローソング)』を

うたいます。

そして、数の英語・・・・・ワン、ツー、スリー、フォー、・・

前の外国語の時間にも、少し学んだようで、

みんな、なかなか覚えています。

そして、「はらぺこあおむし」の絵本を

AETの先生に英語で読んでもらいます。

絵本の中に出てくる果物、英語だったけど、わかったかな?

どんな果物が出てきた?

登場した果物のカードを使って、フルーツゲームをします。

お友だちが持っている、果物でほしいものを英語で伝える

ゲームです。

Aさん Hello

Bさん Hello

Aさん I'm hungry Apple please

Bさん Here you are

Aさん Thank you

これからの時代、コンピューターや英語は、

絶対に必要となります。

楽しんで、外国語に触れましょう!!

吹田市は特例校として、1年生から外国語(英語)の学習を

しています。1年生では年間10時間程度あります。

AETの先生と担任と先生と一緒に、

外国語に慣れ親しむことが目的で、

書いたり、読んだりすることはしません。

金曜日は数字と果物の名前を英語ではどういうのかな?

そんな、学習です。

まずは、映像をみながら『Heloo Song(ハローソング)』を

うたいます。

そして、数の英語・・・・・ワン、ツー、スリー、フォー、・・

前の外国語の時間にも、少し学んだようで、

みんな、なかなか覚えています。

そして、「はらぺこあおむし」の絵本を

AETの先生に英語で読んでもらいます。

絵本の中に出てくる果物、英語だったけど、わかったかな?

どんな果物が出てきた?

登場した果物のカードを使って、フルーツゲームをします。

お友だちが持っている、果物でほしいものを英語で伝える

ゲームです。

Aさん Hello

Bさん Hello

Aさん I'm hungry Apple please

Bさん Here you are

Aさん Thank you

これからの時代、コンピューターや英語は、

絶対に必要となります。

楽しんで、外国語に触れましょう!!

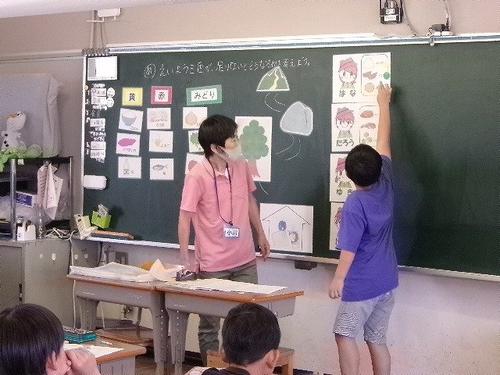

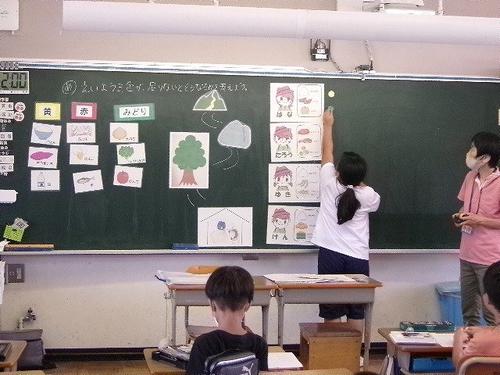

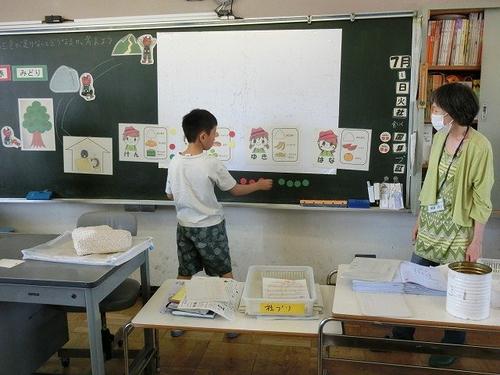

今年度、吹六小には栄養教諭や栄養士の先生は

配置されませんでした。😢( ;∀;)

でも、吹田市内の栄養教諭の先生が、配置がない学校に来て

授業をしてくれる。ステキな取組みがあります。

6月に2年生、7月に3年生の出前授業をしてもらいました。

今日は3年生での授業の様子を写真で紹介します。

1時間中、参観できなかったので、説明は省きます。

(2年生は後日紹介します。2年生の授業は1時間参観できました)

なんだか、たくさんの絵カード使って学習したんですね。

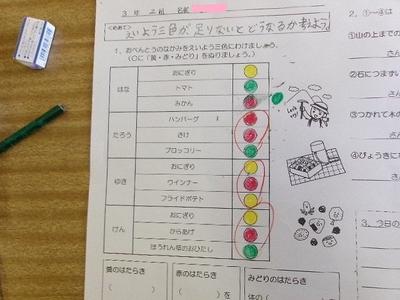

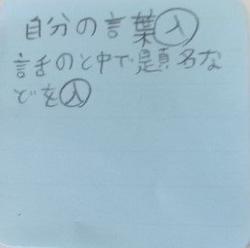

ワークシートはこんな感じでしたよ。👇

好き嫌いなく、モリモリ食べて元気に過ごそう!

そして、暑い暑い夏を乗り切りたい!(自分に言い聞かせてます)

今年度、吹六小には栄養教諭や栄養士の先生は

配置されませんでした。😢( ;∀;)

でも、吹田市内の栄養教諭の先生が、配置がない学校に来て

授業をしてくれる。ステキな取組みがあります。

6月に2年生、7月に3年生の出前授業をしてもらいました。

今日は3年生での授業の様子を写真で紹介します。

1時間中、参観できなかったので、説明は省きます。

(2年生は後日紹介します。2年生の授業は1時間参観できました)

なんだか、たくさんの絵カード使って学習したんですね。

ワークシートはこんな感じでしたよ。👇

好き嫌いなく、モリモリ食べて元気に過ごそう!

そして、暑い暑い夏を乗り切りたい!(自分に言い聞かせてます)

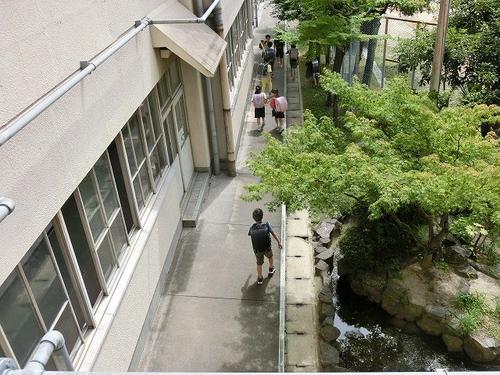

今日は避難訓練の1つ、一斉集団下校です。

午後からの訓練で、

あまりに暑くなったので、運動場に集合するのはやめて、

各教室から、地区ごとに下校します。

校内放送の指示で訓練です!

私(校長)の話では、

「学校ではいろんな避難訓練をしますが、すべて

自分の命を、自分で守ることができる力をつけるため」

ということを伝えました。

担当の先生からは、

・どんな場合に一斉集団下校をするのか。

・安全に下校するためには。

という、話があり、

その後、指示にしたがって下校します。

教室で、放送を聞き、動きます。

まずは、学童「くさぶえ」に帰る吹六っ子が教室を出ます。

👆 「くさぶえ」に行きます。80名以上います。

そのあと、地区ごとに、どんどん教室を出て、正門へ向かいます。

正門へ向かうと、6年生を先頭に1年生から5年生までは

2列に並び、下校します。

先生たちは、全員で下校の付き添いをします。

もちろん、いろんな方面に分かれますし、危ない通学路がないか、

確認しながらの付き添いです。

子どもたちは、子どももたち自身で、

交通事故から安全も考えながら、命を守る学びです。

先生たちは、吹六小の校区を確認しながら、

284名の 子どもたちの命をどのように守りきるか、

考え続けます。常に、アップデートです!

今日は避難訓練の1つ、一斉集団下校です。

午後からの訓練で、

あまりに暑くなったので、運動場に集合するのはやめて、

各教室から、地区ごとに下校します。

校内放送の指示で訓練です!

私(校長)の話では、

「学校ではいろんな避難訓練をしますが、すべて

自分の命を、自分で守ることができる力をつけるため」

ということを伝えました。

担当の先生からは、

・どんな場合に一斉集団下校をするのか。

・安全に下校するためには。

という、話があり、

その後、指示にしたがって下校します。

教室で、放送を聞き、動きます。

まずは、学童「くさぶえ」に帰る吹六っ子が教室を出ます。

👆 「くさぶえ」に行きます。80名以上います。

そのあと、地区ごとに、どんどん教室を出て、正門へ向かいます。

正門へ向かうと、6年生を先頭に1年生から5年生までは

2列に並び、下校します。

先生たちは、全員で下校の付き添いをします。

もちろん、いろんな方面に分かれますし、危ない通学路がないか、

確認しながらの付き添いです。

子どもたちは、子どももたち自身で、

交通事故から安全も考えながら、命を守る学びです。

先生たちは、吹六小の校区を確認しながら、

284名の 子どもたちの命をどのように守りきるか、

考え続けます。常に、アップデートです!

4年ぶりの「七夕集会」です。

子どもたちが喜ぶだろうと、竹も用意しました。👇

この竹は児童会担当である理科専科の先生と、

教頭先生が、ある所へ切りに行ってくれたんですよ。

みんな、願い事を短冊に書いて飾ることができてよかったね。

児童会が中心となってすすめる「七夕集会」です。

それでも、「校長先生の話」という 場面があります。

私は「しゃべりたい!」なんて言ってないんですよ。

でも、ありがたいですね。

いつも節目節目に「校長先生の話、お願いします」と、

その行事の担当教員が頼みにきます。

子どもたちが頼みにくるときもありますね。

児童会からは、七夕クイズがあります。

クイズのあとは、各クラスの催しものの、宣伝タイム!

朝、3年生の子が

「校長先生、私、今日集会でお店の宣伝言うねん」

と、ドキドキしていました。でも、上手に言えましてね。

集会後はいよいよ「七夕子どもカーニバル」

4年ぶりのオープンスクールです!

4年ぶりの「七夕集会」です。

子どもたちが喜ぶだろうと、竹も用意しました。👇

この竹は児童会担当である理科専科の先生と、

教頭先生が、ある所へ切りに行ってくれたんですよ。

みんな、願い事を短冊に書いて飾ることができてよかったね。

児童会が中心となってすすめる「七夕集会」です。

それでも、「校長先生の話」という 場面があります。

私は「しゃべりたい!」なんて言ってないんですよ。

でも、ありがたいですね。

いつも節目節目に「校長先生の話、お願いします」と、

その行事の担当教員が頼みにきます。

子どもたちが頼みにくるときもありますね。

児童会からは、七夕クイズがあります。

クイズのあとは、各クラスの催しものの、宣伝タイム!

朝、3年生の子が

「校長先生、私、今日集会でお店の宣伝言うねん」

と、ドキドキしていました。でも、上手に言えましてね。

集会後はいよいよ「七夕子どもカーニバル」

4年ぶりのオープンスクールです!

7月5日(水)七夕集会・七夕子どもカーニバル・学校評議員会

ここまでは、なんともなかった。

この日の午後は吹田市内小学校の先生たちが、それぞれ研究をしている

部会がある日。月に1度の「小学校教育研究会」です。

その研究会が、そろそろ終わるぞーという、17時前から

声がおかしくなってきた・・・・

あれ?声でないぞー。でもしんどくない。のどが痛い。

ココアでも飲もう。

と、思っていたのも、つかの間、なんだかしんどいぞ・・・

今日はブログアップしないで、帰ろう・・・と帰宅。

帰宅後、嘔吐・・・・ココアが良くなかった?

しんどくて、全然眠られへん・・・なんで???

7月6日(木)朝、ロキソニン2錠飲んでみた。

夕刻の臨海会議まで思い切って休もう!

少し眠れる気がする・・・

そんな感じで7月7日(金)は普通に出勤したのですが、

朝の正門前での子どもたちのお迎えは、本調子じゃないので、

ひかえました。

ほかの学校の校長から電話があり、

「鬼の霍乱やなあ」と言われました。( ̄∇ ̄;)ハッハッハ

ホントあんまり、体調を崩さないので、

みなさんが体調悪い時の気持ちがよ~くわかりました。

めっちゃしんどいですね。

用心用心!

この写真は 今週のはじめ、「カミキリムシいてん」と

昆虫大好きっ子が見せてくれました。

7月5日(水)七夕集会・七夕子どもカーニバル・学校評議員会

ここまでは、なんともなかった。

この日の午後は吹田市内小学校の先生たちが、それぞれ研究をしている

部会がある日。月に1度の「小学校教育研究会」です。

その研究会が、そろそろ終わるぞーという、17時前から

声がおかしくなってきた・・・・

あれ?声でないぞー。でもしんどくない。のどが痛い。

ココアでも飲もう。

と、思っていたのも、つかの間、なんだかしんどいぞ・・・

今日はブログアップしないで、帰ろう・・・と帰宅。

帰宅後、嘔吐・・・・ココアが良くなかった?

しんどくて、全然眠られへん・・・なんで???

7月6日(木)朝、ロキソニン2錠飲んでみた。

夕刻の臨海会議まで思い切って休もう!

少し眠れる気がする・・・

そんな感じで7月7日(金)は普通に出勤したのですが、

朝の正門前での子どもたちのお迎えは、本調子じゃないので、

ひかえました。

ほかの学校の校長から電話があり、

「鬼の霍乱やなあ」と言われました。( ̄∇ ̄;)ハッハッハ

ホントあんまり、体調を崩さないので、

みなさんが体調悪い時の気持ちがよ~くわかりました。

めっちゃしんどいですね。

用心用心!

この写真は 今週のはじめ、「カミキリムシいてん」と

昆虫大好きっ子が見せてくれました。

今日は、先日行われた5年生の研究授業に係る

先生団の学びをお伝えします。

1つの単元や1つの授業を全員で考えることで、

どの単元どの教科どの授業にも、活かすことができます。

もっと言えば、活かすことができる先生にならないとダメです。

今回は、国語科の「書く」領域を考えたから、

社会ではわからない、通じない なんて考えている先生はいないはず!

もちろん各教科の「見方・考え方」は異なります。

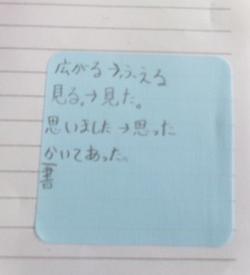

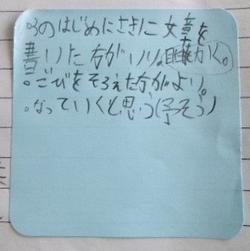

6月5日(月)教材研究の日

5年生がたたき台として、提案した 国語科の1つの単元と

6/28(水)に実施する1つの授業について、

全員で考えます。

意見を出し合い、考えを深めます。

その後、再度5年生は授業案を検討しなおします。

授業をすすめていく中でも、子どもの実態と合わないときは

どんどん改善していきます。

この時期、私も仕掛けをしています。

まずは、下足場にある「校長メッセージボード」です。

昨年度は毎日季語を掲示していましたが、

今年度は「今週の言葉」を掲示しています。

研究授業があった先週のメッセージボードです。

(初任者の訪問授業もありました)👇

もう1つ、6月28日(水)の学校朝礼です。

「学ぶことは生きる力」というテーマで、話して

みんなで考えています。

これについては、7月3日発行の「学校だより7月号」を

読んでください。

そして6月28日(水)研究授業の日

この授業の様子は昨日アップしましたね。

授業後、研究協議をします。

この日は教育センターの指導主事に来てもらい、

最後に本校の研究や授業についての

お話をききました。

さらに、その研究会は、5年団と研修担当教員が

校長室にきて、指導主事と話を深めています。

今年度、吹六小は「子どもたちへの資質・能力の育み」を

授業の中から、確実なものへしたいと励んでいます。

みなさんのご理解とご協力のもと、短縮時間であったり、

4時間授業であったりが、昨年度より増えています。

本当に感謝しております。

今後も子どもたちの「生きる力」を育めるよう、

教職員力を合わせてすすみます。

今日は、先日行われた5年生の研究授業に係る

先生団の学びをお伝えします。

1つの単元や1つの授業を全員で考えることで、

どの単元どの教科どの授業にも、活かすことができます。

もっと言えば、活かすことができる先生にならないとダメです。

今回は、国語科の「書く」領域を考えたから、

社会ではわからない、通じない なんて考えている先生はいないはず!

もちろん各教科の「見方・考え方」は異なります。

6月5日(月)教材研究の日

5年生がたたき台として、提案した 国語科の1つの単元と

6/28(水)に実施する1つの授業について、

全員で考えます。

意見を出し合い、考えを深めます。

その後、再度5年生は授業案を検討しなおします。

授業をすすめていく中でも、子どもの実態と合わないときは

どんどん改善していきます。

この時期、私も仕掛けをしています。

まずは、下足場にある「校長メッセージボード」です。

昨年度は毎日季語を掲示していましたが、

今年度は「今週の言葉」を掲示しています。

研究授業があった先週のメッセージボードです。

(初任者の訪問授業もありました)👇

もう1つ、6月28日(水)の学校朝礼です。

「学ぶことは生きる力」というテーマで、話して

みんなで考えています。

これについては、7月3日発行の「学校だより7月号」を

読んでください。

そして6月28日(水)研究授業の日

この授業の様子は昨日アップしましたね。

授業後、研究協議をします。

この日は教育センターの指導主事に来てもらい、

最後に本校の研究や授業についての

お話をききました。

さらに、その研究会は、5年団と研修担当教員が

校長室にきて、指導主事と話を深めています。

今年度、吹六小は「子どもたちへの資質・能力の育み」を

授業の中から、確実なものへしたいと励んでいます。

みなさんのご理解とご協力のもと、短縮時間であったり、

4時間授業であったりが、昨年度より増えています。

本当に感謝しております。

今後も子どもたちの「生きる力」を育めるよう、

教職員力を合わせてすすみます。

この土日で、アップできなかった3日分の記事を載せます。

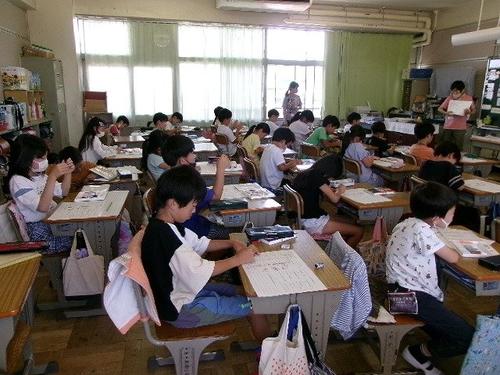

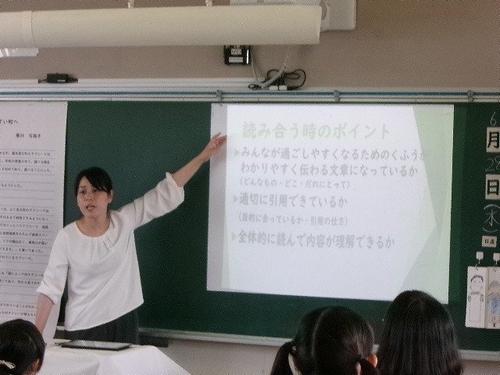

さて、6月28日(水)は、令和5年度1回目の研究授業の日。

「研究授業」というのは、

子どもたちの資質・能力を育むために

教員たちが授業づくりを研究していく過程で

全教員で授業づくりを考え、提案授業を観ることです。

ただ観るだけでなく、またそれだけに終わらず、

観点や視点をもって観る、子どもの思考する様子や発言を観るなど、

吹六小の子どもたちの実態に合ったねらいがあります。

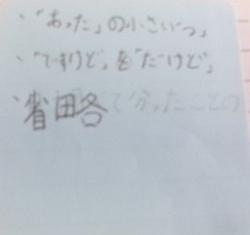

令和5年度の「学力向上・授業づくり」の目標は

『成長を実感できる書く言語活動の研究』

・資質能力を始発点として設定した「能力ベイス」の授業づくり

・考えをつなげる学び方の推進

です。

「書く」ことが、嫌い! 苦手! めんどくさい!

そんな吹六っ子がたくさんいます。

しかし、「書く」ことは、

手を動かすこと、時間を使うこと ・・そうじゃない!!!

「思考」すること そして 「対話」すること を

大切にしたいと、吹六小では考えています。

今回の5年生の授業の単元は

調べたことを正確に報告しよう「みんなが過ごしやすい町へ」

です。

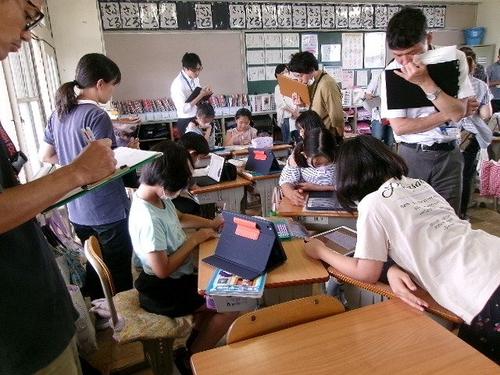

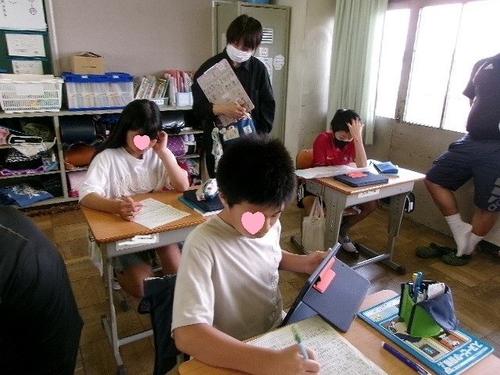

そして、研究授業の1時間は

自分が書いた下書きを読み合って、意見を出し合い、さらに

よりよい文章になるようにすることがねらいです。

iPad、付箋、ノート、教科書・・・様々なツールを活用して

学んでいます。

しかし、私が考える最大のツールは友だちとの「対話」です。

では、写真で様子を観てください。

👇 このように、友だちからのアドバイスを付箋に書きます

そして、ノートに貼っておきます。

たくさんの先生たちに観られれるのは慣れています。

そして、自分たちが観てもらえることに誇りを

もっているいるようです。

これは、とってもいいこと。自己肯定感が高まります!!

この土日で、アップできなかった3日分の記事を載せます。

さて、6月28日(水)は、令和5年度1回目の研究授業の日。

「研究授業」というのは、

子どもたちの資質・能力を育むために

教員たちが授業づくりを研究していく過程で

全教員で授業づくりを考え、提案授業を観ることです。

ただ観るだけでなく、またそれだけに終わらず、

観点や視点をもって観る、子どもの思考する様子や発言を観るなど、

吹六小の子どもたちの実態に合ったねらいがあります。

令和5年度の「学力向上・授業づくり」の目標は

『成長を実感できる書く言語活動の研究』

・資質能力を始発点として設定した「能力ベイス」の授業づくり

・考えをつなげる学び方の推進

です。

「書く」ことが、嫌い! 苦手! めんどくさい!

そんな吹六っ子がたくさんいます。

しかし、「書く」ことは、

手を動かすこと、時間を使うこと ・・そうじゃない!!!

「思考」すること そして 「対話」すること を

大切にしたいと、吹六小では考えています。

今回の5年生の授業の単元は

調べたことを正確に報告しよう「みんなが過ごしやすい町へ」

です。

そして、研究授業の1時間は

自分が書いた下書きを読み合って、意見を出し合い、さらに

よりよい文章になるようにすることがねらいです。

iPad、付箋、ノート、教科書・・・様々なツールを活用して

学んでいます。

しかし、私が考える最大のツールは友だちとの「対話」です。

では、写真で様子を観てください。

👇 このように、友だちからのアドバイスを付箋に書きます

そして、ノートに貼っておきます。

たくさんの先生たちに観られれるのは慣れています。

そして、自分たちが観てもらえることに誇りを

もっているいるようです。

これは、とってもいいこと。自己肯定感が高まります!!