2023年6月アーカイブ

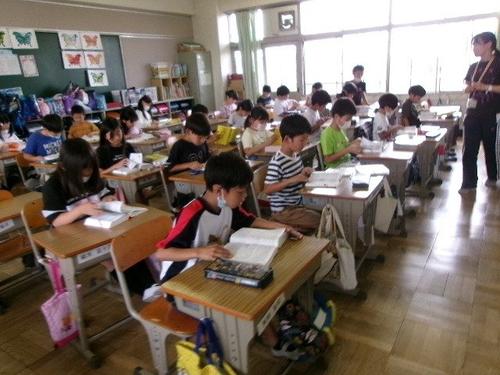

今日は大分県教育庁 学校安全・安心支援課の課長さんをはじめ、

いじめ・不登校対策班の方など、4名の方が来られました。

もちろん、吹田教育委員会から2名の方も一緒に来校されています。

いわゆる「視察」ですね。

本校でモデル校(先進的)として取り組んでいる

デイケン・・・デイリー健康観察

(PCをつかったこころとからだの健康観察)を

実施しているところを観たり、それについての意見や感想などを

聴いて学ぶ。そんな感じです。

遠い遠い大分県から、ようこそ吹六小へ!

未来ある子どもたちのことを、真剣に考えようという、気持ちは

どこの教育委員会や学校現場も同じですね。

お互い、学び合いましょう。そして学び続けましょう!

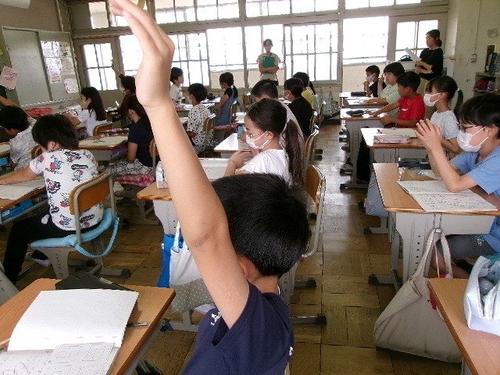

👆 この学級は、あいさつをした後に一斉にデイケンを

しているので、この学級の様子をみてもらいました。

5月のゴールデンウイーク中に放映があったNHKスペシャルにも

感動され、録画して5回も観ていただいたようで、

(人''▽`)ありがとう☆ございます。

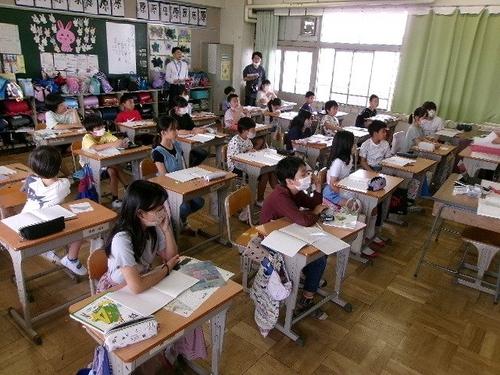

そこで、ぜひ吹六っ子の授業の様子をみせてほしい、ということで

グルーっと教室を回ってみてもらいました。

子どもたちは相変わらず、

「だれ?」と、TPO無しに聴きます。

だから、私が「大分県からのお客さんやで」といいます。

「大分県ってわかるかなあ」と、私が言うと、

課長さんが、「さっしー(指原)の出身地」と言いますが、

子どもたちの頭は???????

AKBでは、時代がちょっと・・・(古い)ですね。

そんな笑い話があったり、

実は、私の父は大分県出身で、勝手な親近感があり、

柚子胡椒の話や、別府温泉、湯布院、臼杵、豊後のお肉

宇佐神宮、アフリカンサファリなど、楽しい会話もできました。

ちなみに、私は生粋の大阪人ですが(*^-^*)

わかりますよね~

コロナもずいぶん落ち着てきたので、元気なうちに

父を大分に連れて行ってあげたいな。と思ったり、

この4年間近く、旅行をしていないので、

そろそろ行こうかなあ。と思ったりしました。

さて、明日は校内研究授業の日です。

吹六小の先生たちが、子どもたちの姿を通して、

授業づくりを研究する日です。研修です。

学び合いの日です!

大分もガンバレ!! 吹六小も頑張ります!!

今日は大分県教育庁 学校安全・安心支援課の課長さんをはじめ、

いじめ・不登校対策班の方など、4名の方が来られました。

もちろん、吹田教育委員会から2名の方も一緒に来校されています。

いわゆる「視察」ですね。

本校でモデル校(先進的)として取り組んでいる

デイケン・・・デイリー健康観察

(PCをつかったこころとからだの健康観察)を

実施しているところを観たり、それについての意見や感想などを

聴いて学ぶ。そんな感じです。

遠い遠い大分県から、ようこそ吹六小へ!

未来ある子どもたちのことを、真剣に考えようという、気持ちは

どこの教育委員会や学校現場も同じですね。

お互い、学び合いましょう。そして学び続けましょう!

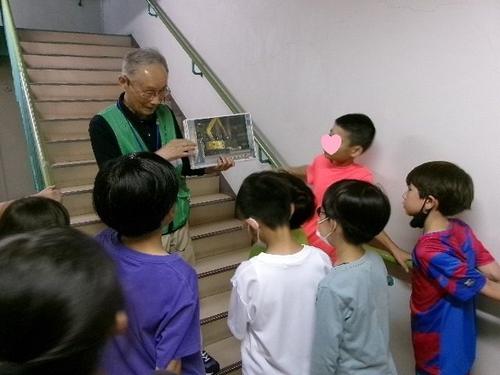

👆 この学級は、あいさつをした後に一斉にデイケンを

しているので、この学級の様子をみてもらいました。

5月のゴールデンウイーク中に放映があったNHKスペシャルにも

感動され、録画して5回も観ていただいたようで、

(人''▽`)ありがとう☆ございます。

そこで、ぜひ吹六っ子の授業の様子をみせてほしい、ということで

グルーっと教室を回ってみてもらいました。

子どもたちは相変わらず、

「だれ?」と、TPO無しに聴きます。

だから、私が「大分県からのお客さんやで」といいます。

「大分県ってわかるかなあ」と、私が言うと、

課長さんが、「さっしー(指原)の出身地」と言いますが、

子どもたちの頭は???????

AKBでは、時代がちょっと・・・(古い)ですね。

そんな笑い話があったり、

実は、私の父は大分県出身で、勝手な親近感があり、

柚子胡椒の話や、別府温泉、湯布院、臼杵、豊後のお肉

宇佐神宮、アフリカンサファリなど、楽しい会話もできました。

ちなみに、私は生粋の大阪人ですが(*^-^*)

わかりますよね~

コロナもずいぶん落ち着てきたので、元気なうちに

父を大分に連れて行ってあげたいな。と思ったり、

この4年間近く、旅行をしていないので、

そろそろ行こうかなあ。と思ったりしました。

さて、明日は校内研究授業の日です。

吹六小の先生たちが、子どもたちの姿を通して、

授業づくりを研究する日です。研修です。

学び合いの日です!

大分もガンバレ!! 吹六小も頑張ります!!

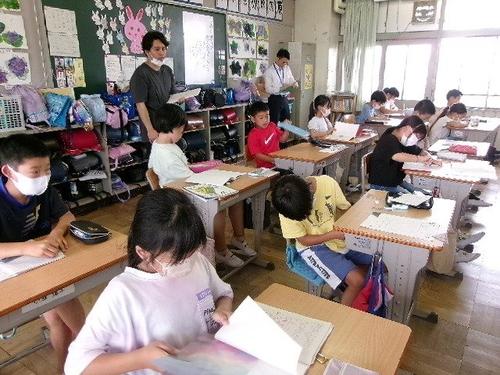

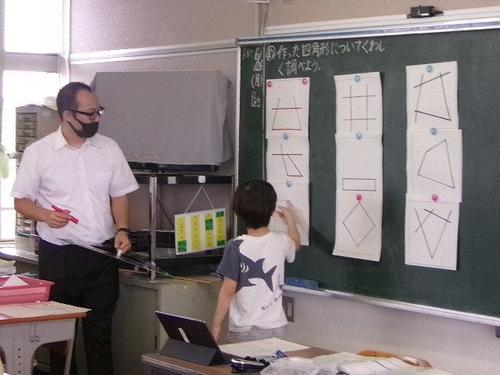

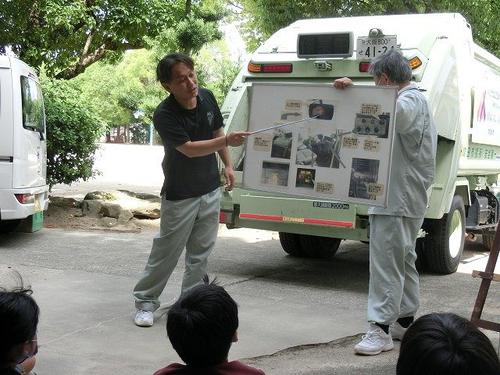

今日は

教育センター(教育委員会)による 初任者教員への学校訪問です。

指導主事が2時限目の「算数科」の授業の様子を観に来られます。

金曜日、授業略案をみて、アドバイスをすると、

その放課後、学年団で授業案を練り直しています。

本校の教員のステキなところ(強み)の1つは、

くどいようですが、

一人にさせない。「チーム」で考える。「チーム」で取り組む。

ところです。

授業の様子を写真で紹介します。

子どもたちは、いつものようにリラックスして、

取り組んでいます。

何度も何度も、たくさんの先輩先生に授業をみてもらったり、

先輩先生の授業をみせてもらったりして、

授業力をつけてほしいと思います。

ベテランの教員にとっても、後輩にアドバイスしたり、

授業をみせるのは、大きな学びがあります。

『学び合い』『喜び合い』『高め合い』ます!!

今日は

教育センター(教育委員会)による 初任者教員への学校訪問です。

指導主事が2時限目の「算数科」の授業の様子を観に来られます。

金曜日、授業略案をみて、アドバイスをすると、

その放課後、学年団で授業案を練り直しています。

本校の教員のステキなところ(強み)の1つは、

くどいようですが、

一人にさせない。「チーム」で考える。「チーム」で取り組む。

ところです。

授業の様子を写真で紹介します。

子どもたちは、いつものようにリラックスして、

取り組んでいます。

何度も何度も、たくさんの先輩先生に授業をみてもらったり、

先輩先生の授業をみせてもらったりして、

授業力をつけてほしいと思います。

ベテランの教員にとっても、後輩にアドバイスしたり、

授業をみせるのは、大きな学びがあります。

『学び合い』『喜び合い』『高め合い』ます!!

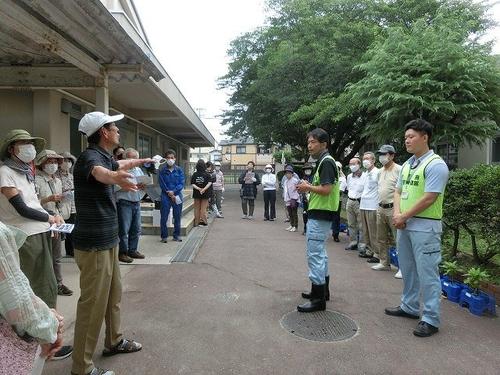

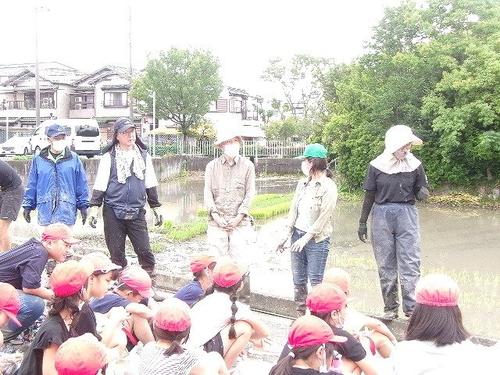

昨年度手作りした畑『吹六ファーム』に鳴門金時イモを植えます。

2度目です。

1年生は初体験。2年生は、植え方覚えているかな?

すいた体験活動クラブの方々には、またまたお世話になります。

m(_ _"m) よろしくお願いします。

1年生も2年生も、上手に植えることができましたよ。

お水もあげないとね。👇

最後に、お芋になるまで(秋まで)のお世話の仕方を

教わります。

愛情 声かけ 水やり 雑草抜き

昨年度は、初めてのことで、真夏の暑い時期、

水を絶やさないように、私も担当の先生も必死に水やりしました。

「蚊」との闘いでした。

広い広い『吹六ファーム』水やりだけで小1時間かかります。

それでも、お芋ができたときは、めっちゃうれしかったです。

子どもたちの喜ぶ顔もうれしくて、

また、今年もがんばろう! という気になります。

今年の秋の大収穫祭も、楽しみで!! (*^-^*)

昨年度手作りした畑『吹六ファーム』に鳴門金時イモを植えます。

2度目です。

1年生は初体験。2年生は、植え方覚えているかな?

すいた体験活動クラブの方々には、またまたお世話になります。

m(_ _"m) よろしくお願いします。

1年生も2年生も、上手に植えることができましたよ。

お水もあげないとね。👇

最後に、お芋になるまで(秋まで)のお世話の仕方を

教わります。

愛情 声かけ 水やり 雑草抜き

昨年度は、初めてのことで、真夏の暑い時期、

水を絶やさないように、私も担当の先生も必死に水やりしました。

「蚊」との闘いでした。

広い広い『吹六ファーム』水やりだけで小1時間かかります。

それでも、お芋ができたときは、めっちゃうれしかったです。

子どもたちの喜ぶ顔もうれしくて、

また、今年もがんばろう! という気になります。

今年の秋の大収穫祭も、楽しみで!! (*^-^*)

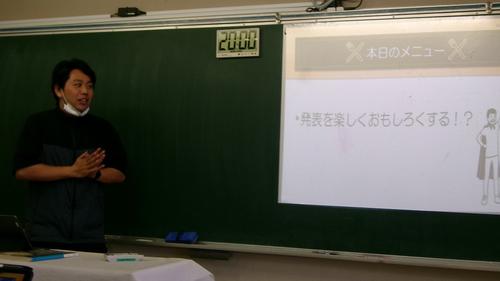

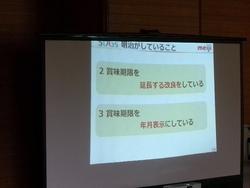

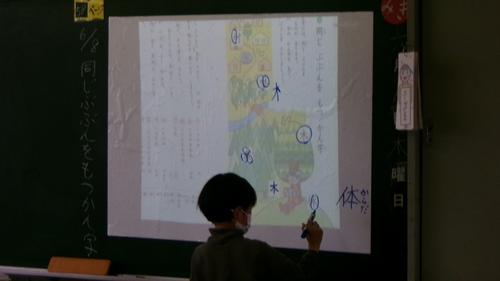

吹六小では、一昨年から、月に1回「教材研究の日」を設けています。

令和3年度は「管理職」が主担

令和4年度は「SE担当教員」が主担

令和5年度は「授業づくり研究部」が主担 となって行っています。

主担者の変容がわかっていただけますか。

全教職員で1単元の授業づくりを考えることで、

各教科の「見方・考え方」の再確認あるいは、

深い学びへとつながります。

吹六っ子に「つけたい力、伸ばしたい力」を共有できます。

系統だった指導も期待できます。

6月5日の教材研究の日は、6月28日(水)に実施する

5年生の国語科の単元について、研究しました。

また、残り10分間で、ICTの効果的な使い方にについての

実技研修もしました。

一人の教員が獲得した「力」「学び」を、全教員へ発信する

ことにも、重きを置いています。

教員も一人ひとり、持ち味があり、スキルもそれぞれです。

「語り合い」「学び合い」「喜び合える」

「チーム吹六先生団」であってほしいと願っています。

私も、先日導入されたiPadに悪戦苦闘・・・・・

でも、学び続けたいと思っています。

吹六小では、一昨年から、月に1回「教材研究の日」を設けています。

令和3年度は「管理職」が主担

令和4年度は「SE担当教員」が主担

令和5年度は「授業づくり研究部」が主担 となって行っています。

主担者の変容がわかっていただけますか。

全教職員で1単元の授業づくりを考えることで、

各教科の「見方・考え方」の再確認あるいは、

深い学びへとつながります。

吹六っ子に「つけたい力、伸ばしたい力」を共有できます。

系統だった指導も期待できます。

6月5日の教材研究の日は、6月28日(水)に実施する

5年生の国語科の単元について、研究しました。

また、残り10分間で、ICTの効果的な使い方にについての

実技研修もしました。

一人の教員が獲得した「力」「学び」を、全教員へ発信する

ことにも、重きを置いています。

教員も一人ひとり、持ち味があり、スキルもそれぞれです。

「語り合い」「学び合い」「喜び合える」

「チーム吹六先生団」であってほしいと願っています。

私も、先日導入されたiPadに悪戦苦闘・・・・・

でも、学び続けたいと思っています。

昨年度、1年生と2年生が植えた

「男爵イモ」と「玉ねぎ」(淡路産)が育ったので、収穫です!

うれしいなあ。

私は玉ねぎを植えたのは初めて、だから収穫も初です!

収穫するのは、もちろん昨年度植えた学年 だから

1つ学年があがって、2年生と3年生です。

鳴門金時に続いて2回目の収穫。

これの4倍くらい獲れました。👇

玉ねぎ男爵イモも小ぶりですが、私は玉ねぎを2つほどもらいました。

オニオンスライスにして食べました!

めっちゃ美味しい😋 苦くないです!! 最高だよ~( ^)o(^ )

3年生は、これで吹六ファームの体験活動から卒業です。

このあと、植える鳴門金時は新1年生と2年生の担当。

でも、3年生4年生には、新しいミッションを用意しています!!

乞うご期待💖

昨年度、1年生と2年生が植えた

「男爵イモ」と「玉ねぎ」(淡路産)が育ったので、収穫です!

うれしいなあ。

私は玉ねぎを植えたのは初めて、だから収穫も初です!

収穫するのは、もちろん昨年度植えた学年 だから

1つ学年があがって、2年生と3年生です。

鳴門金時に続いて2回目の収穫。

これの4倍くらい獲れました。👇

玉ねぎ男爵イモも小ぶりですが、私は玉ねぎを2つほどもらいました。

オニオンスライスにして食べました!

めっちゃ美味しい😋 苦くないです!! 最高だよ~( ^)o(^ )

3年生は、これで吹六ファームの体験活動から卒業です。

このあと、植える鳴門金時は新1年生と2年生の担当。

でも、3年生4年生には、新しいミッションを用意しています!!

乞うご期待💖

6月17日(土)すごーく天気が良く、もう夏の日差しのような

そんな今日、臨海学習の下見に行ってきましたー

なんと! 今年度は佐津海水浴場 臨海学習チームの幹事を

本校が務めます。

コロナ禍の間に、佐津に行く学校が5校となり、

もう幹事がまわってきたのです。

幹事は5校の臨海学習における、いろんな任務があります。

「チーム吹六教職員」が手分けして担当してくれたので、

助かっています。

5校の臨海学習が無事実施終了できるよう、あと1ヶ月半

「チーム」でがんばります!

今日の下見、吹六小は6名で行きました。

吹六小が泳ぐ 西側 の海です 👆

中央 👆 東側 👆

すでに、このあたりで、足がつきません👆

6年担任は、水の深さを他校の先生たちにも、わかりやすく

伝えるために、海へ入ってくれました。

寒いのにありがとう!!

このように、砂がお腹につくまで、泳ぎ切ります。

写真は数名しか写っていませんが、今日は30名ほどで

下見をしています。

各校の教諭の臨海責任者が集まり、ミーティング・確認など

本校がコディネートします。

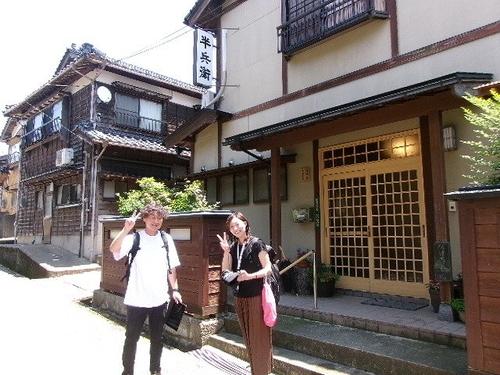

お世話になる民宿の『半兵衛』さん よろしくお願いします。

お世話になる民宿の『かめや』さん よろしくお願いします。

臨海当日も晴れますように!!

6月17日(土)すごーく天気が良く、もう夏の日差しのような

そんな今日、臨海学習の下見に行ってきましたー

なんと! 今年度は佐津海水浴場 臨海学習チームの幹事を

本校が務めます。

コロナ禍の間に、佐津に行く学校が5校となり、

もう幹事がまわってきたのです。

幹事は5校の臨海学習における、いろんな任務があります。

「チーム吹六教職員」が手分けして担当してくれたので、

助かっています。

5校の臨海学習が無事実施終了できるよう、あと1ヶ月半

「チーム」でがんばります!

今日の下見、吹六小は6名で行きました。

吹六小が泳ぐ 西側 の海です 👆

中央 👆 東側 👆

すでに、このあたりで、足がつきません👆

6年担任は、水の深さを他校の先生たちにも、わかりやすく

伝えるために、海へ入ってくれました。

寒いのにありがとう!!

このように、砂がお腹につくまで、泳ぎ切ります。

写真は数名しか写っていませんが、今日は30名ほどで

下見をしています。

各校の教諭の臨海責任者が集まり、ミーティング・確認など

本校がコディネートします。

お世話になる民宿の『半兵衛』さん よろしくお願いします。

お世話になる民宿の『かめや』さん よろしくお願いします。

臨海当日も晴れますように!!

私には忘れられない日が何日かあります。

今日「6月8日」は、そのうちの1つです。

22年前の今日、大阪教育大学附属池田小学校に

出刃包丁を持った男が侵入し、8名の子どもたちの尊い命が

奪われた日です。

6月は「子どもの安全確保推進月間」

6月8日の今日は「学校の安全確保・安全管理の日」です!

私には忘れられない日が何日かあります。

今日「6月8日」は、そのうちの1つです。

22年前の今日、大阪教育大学附属池田小学校に

出刃包丁を持った男が侵入し、8名の子どもたちの尊い命が

奪われた日です。

6月は「子どもの安全確保推進月間」

6月8日の今日は「学校の安全確保・安全管理の日」です!

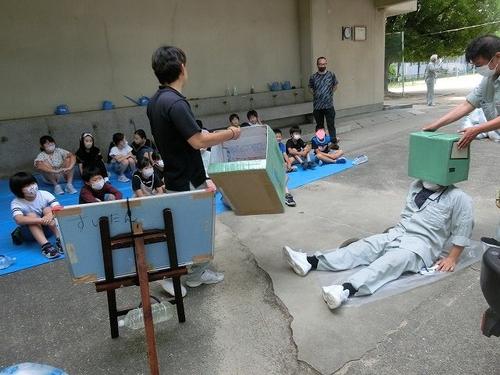

今日の学校朝礼のテーマは

「いじめ」について考えましょう

6月はいじめアンケートをしたり、いじめ防止授業も始まります。

そこで、私から全体へ、これって「いじめ」?

と、なげかけています。

2年生以上は、これまでに

いじめ防止授業『TRIPLE-CHANGE』(トリプルチェンジ)を

学習(経験)ずみです。

いじめ防止授業、今年度は4年目に入ります。

その前の、イントロダクションと思ってください。

まず、「いじめ」って何? どんなこと?

と、問います。

学校朝礼では、必ず「子どもたちが考える」場面をつくります。

今日は「近くの人と考えを話しましょう。」(対話)

という場面を2回設けています。

考えたのち、数人に発言してもらいます。

「アウトプット」です。

子どもたちは、もう慣れています。

だからたくさんの吹六っ子が手を挙げます。

いくつか、意見がでたあと、1年生にわかる言葉で確認します。

「いじめ」とは・・・・

あいてから なにかを されて、

こころがつらい

からだのどこかがいたい とき

あいてがしたことは「いじめ」

続いて、本当にあった朝のワンシーンを伝えます。

みんな、ピタッと静かにっ集中して聴いています。

そして、

これって「いじめ」ですか?

と、みんなに聴きました。

またまた近くの人と対話して自分の考えを伝え、

友だちの考えもききます。

理由もつけて、自分の意見や考えを発表します。

最後は、「いじめ」をなくすコツは・・・

あたたかい聴き方

やさしい話し方 できること

そんな、話もして

「いじめ」のない学級

「いじめ」のない学校 をめざしてほしい。

今日の学校朝礼は、こんな感じでした。

ただ、15分間の学校朝礼だけで、終わらないのが、

吹六小の自慢です!

各担任が教室で、フィードバックをします。

その、学年なりの学びを深めます。

今日、できなかったところは、明日以降にフィードバックします。

学校朝礼の内容は申し合わせていません。

それでも、各教員が考えて、ココぞ! というときに、

学びを深めるのです。

子どもも大人も学び続けます!

折に触れ、おうちの方も一緒に考えてみてください。

今日の学校朝礼のテーマは

「いじめ」について考えましょう

6月はいじめアンケートをしたり、いじめ防止授業も始まります。

そこで、私から全体へ、これって「いじめ」?

と、なげかけています。

2年生以上は、これまでに

いじめ防止授業『TRIPLE-CHANGE』(トリプルチェンジ)を

学習(経験)ずみです。

いじめ防止授業、今年度は4年目に入ります。

その前の、イントロダクションと思ってください。

まず、「いじめ」って何? どんなこと?

と、問います。

学校朝礼では、必ず「子どもたちが考える」場面をつくります。

今日は「近くの人と考えを話しましょう。」(対話)

という場面を2回設けています。

考えたのち、数人に発言してもらいます。

「アウトプット」です。

子どもたちは、もう慣れています。

だからたくさんの吹六っ子が手を挙げます。

いくつか、意見がでたあと、1年生にわかる言葉で確認します。

「いじめ」とは・・・・

あいてから なにかを されて、

こころがつらい

からだのどこかがいたい とき

あいてがしたことは「いじめ」

続いて、本当にあった朝のワンシーンを伝えます。

みんな、ピタッと静かにっ集中して聴いています。

そして、

これって「いじめ」ですか?

と、みんなに聴きました。

またまた近くの人と対話して自分の考えを伝え、

友だちの考えもききます。

理由もつけて、自分の意見や考えを発表します。

最後は、「いじめ」をなくすコツは・・・

あたたかい聴き方

やさしい話し方 できること

そんな、話もして

「いじめ」のない学級

「いじめ」のない学校 をめざしてほしい。

今日の学校朝礼は、こんな感じでした。

ただ、15分間の学校朝礼だけで、終わらないのが、

吹六小の自慢です!

各担任が教室で、フィードバックをします。

その、学年なりの学びを深めます。

今日、できなかったところは、明日以降にフィードバックします。

学校朝礼の内容は申し合わせていません。

それでも、各教員が考えて、ココぞ! というときに、

学びを深めるのです。

子どもも大人も学び続けます!

折に触れ、おうちの方も一緒に考えてみてください。

今日は少し涼しい。熱中症の心配はなさそうですが、

プールに入るための気温と水温が足りず、水泳学習はできません。

ただ、1年生が予定している「どろんこ遊び」はできたよー(*^-^*)

よかったねー。

私は、その時間6年生の道徳の授業をしていたので、見ることが

できませんでしたが、教頭先生に写真を撮ってもらったので、

その様子を紹介しまーす。

ちゃーんと説明聞いてるねー

すごいよ。

「どろんこ遊び」といっているので、遊んでいるの??

と、思われた方、それは間違いではありませんが、

「遊び」の中に「学び」があることも、知ってください。

「どろんこ遊び」というネーミングは、子どもたちが

楽しそうで、意欲的になれそうでしょ?

子どもたちは「遊べるんだー」とうれしいですよね。

これが、私たち教員の「しかけ」です。

子どもたちが意欲的に遊べば、いろんな発見があります。

土の手触りは?

土や砂に水をかけると、どうなるのか?

土の山に水をかけるとどうなるのか?

川をつくるには、どうすればいいのか?

などなど

知らず知らずに、遊びながら学んでいるんですよ。(*^-^*)

低学年の体験活動ならではです!

今日は少し涼しい。熱中症の心配はなさそうですが、

プールに入るための気温と水温が足りず、水泳学習はできません。

ただ、1年生が予定している「どろんこ遊び」はできたよー(*^-^*)

よかったねー。

私は、その時間6年生の道徳の授業をしていたので、見ることが

できませんでしたが、教頭先生に写真を撮ってもらったので、

その様子を紹介しまーす。

ちゃーんと説明聞いてるねー

すごいよ。

「どろんこ遊び」といっているので、遊んでいるの??

と、思われた方、それは間違いではありませんが、

「遊び」の中に「学び」があることも、知ってください。

「どろんこ遊び」というネーミングは、子どもたちが

楽しそうで、意欲的になれそうでしょ?

子どもたちは「遊べるんだー」とうれしいですよね。

これが、私たち教員の「しかけ」です。

子どもたちが意欲的に遊べば、いろんな発見があります。

土の手触りは?

土や砂に水をかけると、どうなるのか?

土の山に水をかけるとどうなるのか?

川をつくるには、どうすればいいのか?

などなど

知らず知らずに、遊びながら学んでいるんですよ。(*^-^*)

低学年の体験活動ならではです!

令和5年度「プール開き」です!

今年度1番に入水するのは、最高学年である6年生。

ここ最近、毎年の恒例です。

今年で吹六小のプールで泳ぎのは最後となり6年生へ、

私からも一言

1.今日の6年生の水泳学習の姿で、1年生~5年生までの

水泳学習が、スムーズにできるか決まる。だから

最高年として責任ある態度を!

2.人間は水中では呼吸できない。だから、しっかり先生の指示を

聞かないと、安全に泳げない。ふざけたりなんかすると

命に係わる。だから、そんなときは容赦なく水泳学習をやめる。

或いは、やめさせる。

これは、命にかかわることなので、厳しくします。

3.1と2をきちんと理解して、吹六小での最後の水泳学習を

思いっきり楽しんでほしい。

水泳学習は、体育科授業の中でも、1番慎重に、安全にと

教員は神経をとがらせてあたります。

しかし、水泳学習の学びは大きいのです。

吹田の水泳学習は命を守る水泳を重要としています。

また、水泳の学びの過程で、バディ・協力・素早さ・粘り強さなど

いろんなことも学びます。

夏が終わるころには、一段と成長している吹六っ子に

なっていることを信じています。

令和5年度「プール開き」です!

今年度1番に入水するのは、最高学年である6年生。

ここ最近、毎年の恒例です。

今年で吹六小のプールで泳ぎのは最後となり6年生へ、

私からも一言

1.今日の6年生の水泳学習の姿で、1年生~5年生までの

水泳学習が、スムーズにできるか決まる。だから

最高年として責任ある態度を!

2.人間は水中では呼吸できない。だから、しっかり先生の指示を

聞かないと、安全に泳げない。ふざけたりなんかすると

命に係わる。だから、そんなときは容赦なく水泳学習をやめる。

或いは、やめさせる。

これは、命にかかわることなので、厳しくします。

3.1と2をきちんと理解して、吹六小での最後の水泳学習を

思いっきり楽しんでほしい。

水泳学習は、体育科授業の中でも、1番慎重に、安全にと

教員は神経をとがらせてあたります。

しかし、水泳学習の学びは大きいのです。

吹田の水泳学習は命を守る水泳を重要としています。

また、水泳の学びの過程で、バディ・協力・素早さ・粘り強さなど

いろんなことも学びます。

夏が終わるころには、一段と成長している吹六っ子に

なっていることを信じています。