2025年3月アーカイブ

今日は認定こども園山田第一幼稚園の卒園式でした。来賓として参加させていただきましたが、とても良い式で、ついつい涙が...。

証書を受け取った後、年長児さんは、それを花道の先で待っている保護者に言葉とともに手渡していたのですが、年長児さんたちの頼もしい姿と、それに感動されている保護者のみなさんの表情を見ていると感動してしまって...。

幼稚園で力をつけ、これだけ立派に育って卒園した子どもたち。小学校で迎え入れるときには、何でも「教えなければ」「手伝ってあげなければ」となりがちですが、それは間違いだと改めて感じるとともに、既に身に付けている力を発揮できるように支えなければ!と心に刻んだひと時でした。

卒園おめでとう!

卒業式後の職員室。

6年生の担任3人が一人ひとり思いを語ってくれました。

その中でも、

子どもを信頼し、子どもにできるだけ「どうしたいのか」「そのためには何をしなければならないのか」ということを投げかけ、委ねてきたことで、主体的に動く姿が見られるようになった。何かに取り組むときに、一つひとつ指示したり、厳しく叱ったりしなくても、子どもたちは、自らどうしたいか考え、決め、行動できる力を持っていることを実感した。

という言葉があり、本当に嬉しく思った。

実際に「子どもを信頼する」を軸として子どもたちに接することで、子どもが有能であるということを目の当たりにすることができると、教師の子ども観、指導観はどんどん子ども主体に変わっていくと思う。

子どもの主体性と当事者性を育むことが、日本の未来を創ることだという認識で教育活動に取り組む北山田小学校をこれから目指していきたい。そう強く思った。

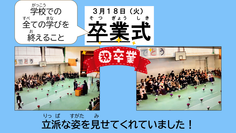

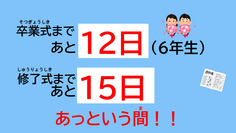

気温は低かったですが、空は晴れわたり、澄み切った空気の中、卒業式を行うことができました。

卒業生はもちろん、送り出す側の代表として参加した5年生も良い式にするために全力で頑張ってくれていたと思います。

校長式辞では、まず、私が1年間過ごした中で見つけた子どもたちの良さを伝えました。そして、PTA広報誌に掲載されていたそれぞれの夢を取り上げ、夢に挙げている職業に就くことがゴールではなく、その職業に就いたうえで、「何のために」その仕事をするのかを考えてほしいということと、世の中の職業は「誰かを幸せにする」ためにあるから、自分はこの職業について、「誰をどのように幸せにするのか」について考え続けてほしいということをお願いしました。

きっとこの子たちならやってくれると思います。

午後からは、校長室を花で飾り、国旗や校旗も置いて式場を作り、午前中に渡せなかった2名に対して卒業証書を渡すことができました。

これで晴れて86名全員が北山田小学校を卒業しました。

一人ひとり、無限の可能性を持った子どもたち、自分らしく、それぞれの場所で輝いてほしいと切に願っています。

卒業おめでとう!

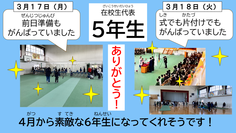

今日の5・6時間目は、卒業式の予行練習でした。

いやー、本当に子どもたち、よく頑張っていました。

これまでの練習で、厳しく𠮟っている場面を見ることがなく、6年生の担任たちはずっと子どもたちに「どんな卒業式にしたいか?」「そのために自分たちは何をすべきか?」と問いかけ、子どもたちの思いを引き出しながら取り組んできてくれたからこその、この姿なのだろうと思います。

5年生担任たちも、きっと6年生のために自分たちが在校生代表としてしっかりと良い式を創ろう!という思いで子どもたちが臨めるよう、働きかけてきてくれたのだろうと思います。

みんな真剣!

すでに泣いている6年生も・・・

それくらいの思いでリハーサルに臨めるなんて素敵ですね。

いい式になること間違いなし!18日が楽しみです。

いつも広電のペーパークラフトを持ってきてくれる4年生。

今日は東日本大震災が起きた日ということで、三陸鉄道の模型を持ってきてくれました。

また、お昼の放送で、放送委員の子たちが「アンパンマンマーチ」を流し、その後、なぜ3・11に「アンパンマンマーチ」を流したのかということについて首席が校内放送で語ってくれました。

その後、なんと3年生の6人くらいが校内放送の内容を聞いて、主体的に東日本大震災のことを調べてノートにまとめたようで、翌日、そのノートを見せてくれたそうです。

三陸鉄道の模型を持ってきてくれた4年生、主体的に震災について調べてまとめた3年生、生まれる前のことだけど、こうやって記憶に留めておくことは、南海トラフに備えるうえでも大切なことですね。

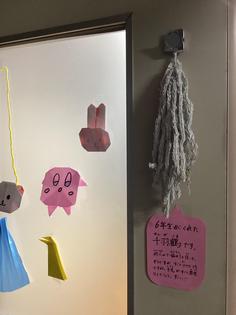

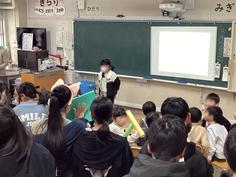

今日は、6年生の英語の授業の一環で、1年生に英語で絵本の読み聞かせをするという取組がありました。

読み聞かせといいつつ、劇ですね。

プロジェクターで絵本を映しながら、6年生の子どもたちが様々な小道具を用意し、身振り手振りも使いながら、英語のセリフで演じていました。できるだけ1年生に伝わるように、英語のセリフの後に日本語訳も入れているグループもあったし、演技を大げさにするグループもありました。

絵本も「浦島太郎」「桃太郎」「3びきのこぶた」「ブレーメンの音楽隊」「大きなかぶ」「はだかの王様」「おむすびころりん」など、1年生の子たちもよく知っているものだったので、英語が分からない部分があっても楽しんでくれていたようです。

6年生にとってもリアルなお客さんがいると、伝えるための工夫もするし、意欲も高まりますよね。お互いにとってWin-Winの関係になるので良い取り組みだなと思いました。

6年生、お疲れさまでした。1年生から感想も伝えてもらえてよかったね。

今日は3年生が社会科「昔の暮らし」の学習の一環で、七輪の体験をしていました。

昨日まで雨でしたが、今日は何とか雨も上がってよかったです。

まず炭に火をつけるところから学びが始まっています。どうすればちゃんと火が付くのか考えながらうちわで一生懸命あおいでいました。炭に火が付くと「やったー!」「ついた!ついた!」という声があちらこちらから聞こえてきました。そして、いよいよお餅を網の上に乗せていきます。乗せてからじーっと焼けていく様子を見ている姿も真剣そのもの。とてもかわいかったです。そのうちお餅が膨らんできて、切れ目が裂けてぷくーっと膨らむと、「わー!!!!」「やったー!!!!」の声。焼きたてのお餅を、それぞれが持ってきた砂糖醤油やきなこ、あんこに付けて美味しそうに頬張っていました。昔はこうやって食べ物を焼いていたんですね。手間はかかるけど、きっと炭火で焼いたお餅はいつもより美味しかあたのではないでしょうか。子どもたちは七輪を使ったことで、今の暮らしと比較してどんなことを感じたのかな?

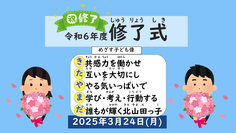

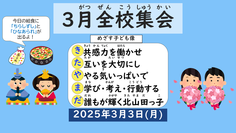

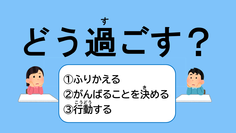

今日は今年度最後の全校集会でした。

今年度最後ということで、残り少ない日々をどう過ごすか考える時間にしました。

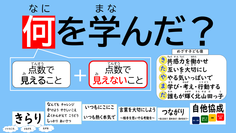

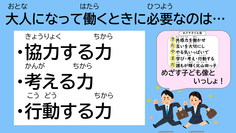

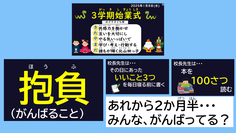

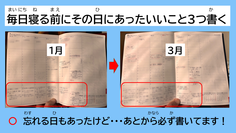

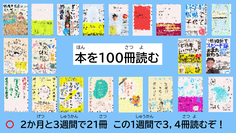

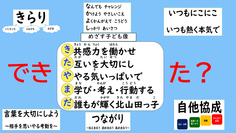

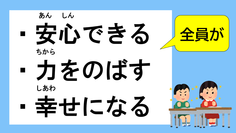

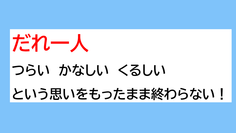

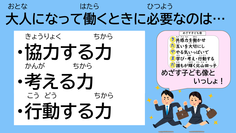

その際、まずは自分の行動を振り返ること、それも、めざす子ども像やそれにつながる学年目標にそって振り返ることが大事だよねと伝えたうえで、「そもそもめざす子ども像や学年目標は何のためにある?」と問いました。本当なら子どもたちと対話したいところですが、時間も限られているので、僕の考えを伝えました。それは、「北山田小学校の全員が、安心して力を伸ばし、幸せになるため」です。この「全員が」が大切で、「一人としてつらい、かなしい、くるしいと思ったまま終わらないようにしよう。」と伝えています。続いて、今、めざす子ども像に向かって進んでいっているけれど、「そもそも大人になって働くときにどんな力が必要だと思う?」という問いも子どもたちに投げかけ、少しだけ近くの子と話す時間を取ったうえで、「協力する力」「考える力」「行動する力」(経済産業省が示している社会人基礎力「チームで働く力」「考え抜く力」「前に踏み出す力」を少し簡単にしたもの)が大切であること、そして、それはめざす子ども像と同じであること話しました。もちろん、点数に表れる認知能力も大切ですが、実際に社会に出たときに求められる力はこれなんだよと伝えることで、年度末に自分自身を振り返る際の一つの視点になったら嬉しいなと思います。

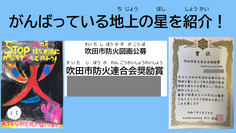

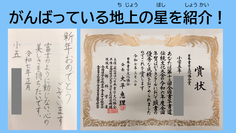

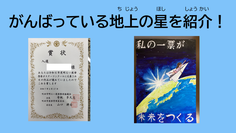

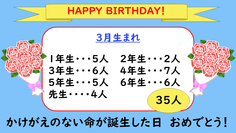

その後は明るい選挙ポスターコンクールで入選した5年生の女の子と、千里メディカルラリーに出場し、準優勝したチームへの表彰をし、3月生まれの35人をお祝いして終わりました。

残り少ない日々を充実して過ごせますように。