8月28日(木)

外出したり、出張に出たりすることが今週は多かったので、なかなか校長室をオープンすることができていませんでしたが、ようやく開けることができました。

他の先生に聞くと、水曜日までは休み時間に校長室は開いてないか確かめに来る子が結構いたようです。

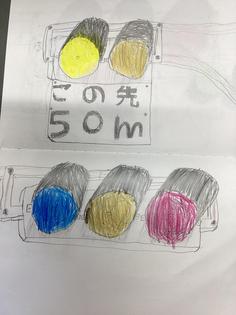

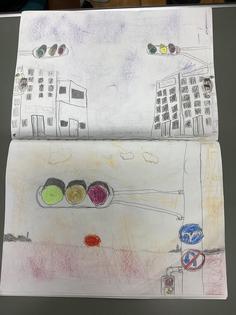

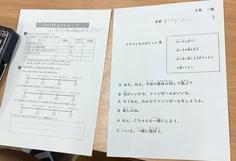

そのうちの一人が、信号大好きな2年生。1学期にも素敵な絵を見せてくれましたが、今回はさらに絵がレベルアップしていて、立体的になっていました。2年生でここまで描けるのはすごいですね。しかも背景の風景を想像で描いているものあり、それがまたきれいな夕暮れなどで素敵なんです。そして、色もすごい。色鉛筆だと思いますが、写真でもわかるように、どの色が点灯しているのかが分かるんです。好きなものを観察する力、表現する力ってすごい!

また、6年生の男の子は、所属している古江台のチームが、ミニバスケットボールの大阪チャレンジカップで、なんと!3位になったという報告をしてくれました。ホームページを検索してみると、副キャプテンということで、素敵な笑顔で賞状を持っているチームの集合写真が。日頃の努力が実ってよかった!!

このように休み時間の校長室では、様々な子たちが色んなお話をしてくれるので嬉しいです。

みんなそれぞれの「好き」をとことん追究してくれたらいいな。