4年生の国語では「ごんぎつね」の学習に入っています。

4年のクラスで、「ごんぎつね」の中心人物は誰か、という議論をしていたので

紹介します。

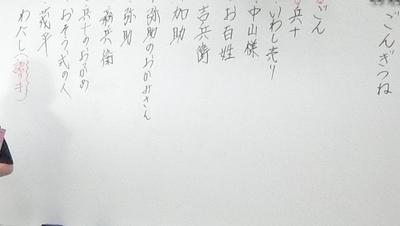

まず、子どもたちに「こんぎつね」に出てくる登場人物をすべて挙げさせました。

あら、こんなにいたかしら?というぐらい、隅から隅まで挙げていますね。

ここから、この物語の中心人物を絞っていきます。

物語文を読み解くときに使う「中心人物」とは、「その物語の中で、気持ちやその変化が

最もくわしく書かれている人物」を指します。

これから「ごんぎつね」を読んでいくうえで、誰を中心に読んでいけばいいのか、この

単元の学習の課題設定にかかわる大事な場面です。

ほとんどの子どもが「ごん」と「兵十」を挙げ、これで決定するかなという時に、

誰かがポンと、「兵十のおっかあ」と言いました。

この話を知っている大人なら、兵十のお母さんは話の序盤に亡くなってしまい、

とても物語の中心人物とは言えないと知っています。

先生がどうしてそう思うのか聞くと、「うなぎが食べたいって言ってたから」と

答えました。

すると、周りの子どもたちも「なるほど」と言葉をつけ足していきます。

「兵十はお母さんがそう言ってるから、うなぎを捕まえていたんだ」

最後にうなぎを食べたいと言った母、それをかなえてあげたい息子、という

という構図が、子どもたちには大事な気持ちに感じたのでしょうか。

授業はいきものですから、教師が思い描くようには子どもは考えてくれません。

先生は慌てず、みんなに聞きました。

「なるほど、お母さんはそう言ったの。お母さんがそう言った場面を教えて」

教科書のどこに書いてあるのか探させます。

すると...。

「あ、書いてない」

「ごんが、そうにちがいない、って言ってるだけや!」

子どもの気づきが広がります。

「ちがいない、っていうのは、きっとそう思うってことで、本当にお母さんが

言ってたのかはわからない。」

「ごんがそう思ってたってことだ」

ごんの予想でお母さんの気持ちを読み取ることはできません。

中心人物は「ごん」と「兵十」ということで落ち着いたのでした。

国語の学習は、言葉の力を育てることです。

今日、子どもたちは「ちがいない」という言葉から、自分たちで答えを出しました。

そういうことを支援する教師でいたいですね。

コメントする