2月16日(月)

今日の5限目は、地震を想定した避難訓練を実施しました。

放送を合図に、生徒のみなさんは驚くほど静かに、落ち着いて、そして考えられる限り最短の時間で、 体育館に全員集合することができました。全体が混乱することなく行動した姿は、日頃の学校生活で育まれてきた判断力と行動力を感じさせるものでした。

さらに今回は、「階段の一部が使用できなくなる」というブラインド訓練 にも取り組みました。 突然条件が変わる中でも、どの学年も状況を正しく判断し、適切な動きができていました。 この柔軟性こそ、非常時に必要な大切な力です。

講評では、生徒指導の先生から、「非常時はいかに"引き算で動けるか"が大切」というお話がありました。

余計な声、余計な動作、余計な判断をしないという "引き算" の行動こそが、混乱を防ぎ、命を守る基盤になるという話でした。また、点呼の際に名前と顔が一致するために名札をつけることの重要性にも触れられました。日常の小さな習慣が、安全をつくる一歩になっています。

留意点の確認はありましたが、生徒指導主事の先生からの講評は、生徒のみなさんの行動を 高く評価する内容でした。

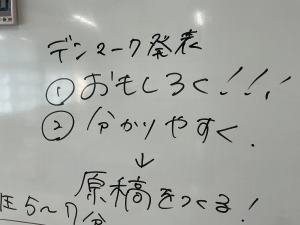

後半は、生徒会執行部が司会をして、全校集会となりました。 私からは、東日本大震災の際に避難所となった中学校の元校長先生から伺ったお話を紹介しました。 震災の「支え合い」「美談」が多く語られがちですが、避難所は「生き残るために集まる場所であり、決して快適な場所ではない」という厳しい現実があります。

責任者であった校長先生には、「なんとかしろ」「責任者だろ」という辛い言葉が投げかけられたこともあったそうです。極限状態では、人の心は追い詰められ、荒れてしまうことがあるのです。

避難所の深刻さは、 トイレの状況が象徴しているということも聞きました。

水も流れず、紙もない。排泄物が残され、衛生環境が悪化していく光景は、想像を絶するものだったそうです。「掃除しろ、責任者だろ」と言われ、教職員が清掃をしても、すぐにまた汚れてしまう。 終わりの見えない悪循環の中で、一番力になってくれたのが、中学生と高校生の青年たちだったという話が印象的でした。若い世代が前向きに役割を担い、避難所を支える大きな力になったのです。

もし本校が避難所となったら、みなさんはどう動くでしょうか。

どのように周囲を支えることができるでしょうか。

防災の学びで大切なのは、「起こりうる状況を想像すること」 です。

避難所は、誰かが整えてくれる場所ではなく、自分たちが"つくり上げる場所"でもある

という意識が必要です。

今日の落ち着いた避難行動を見て、みなさんならきっと、避難所で力を発揮できると感じました。 それこそが、"生き抜くための人間性"だと思います。

集会では、最後に 部活動の表彰 を行いました。

舞台には表彰状、カップ、トロフィーが並び、各部の日頃の努力が輝いていました。 よくがんばりました。おめでとうございます。

校長 大江健規

校長 大江健規

校長 大江健規