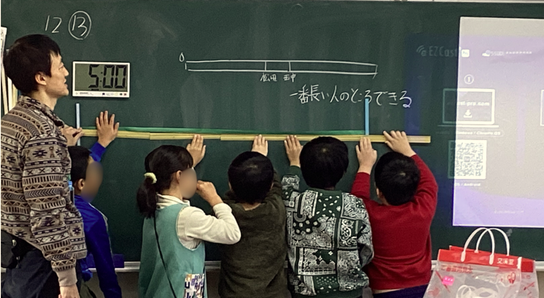

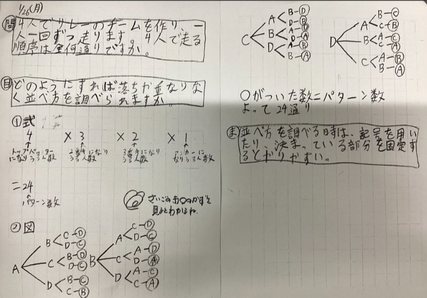

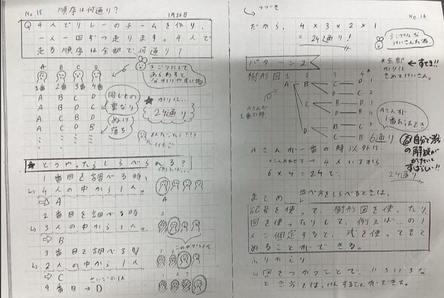

6年生「並べ方と組み合わせ方」の学習です。6年生最後の大きな単元です。4人でリレーのチームを組み、1人1回ずつ走り、走る順序を考える問題です。子どもたちの名前もかりながら、どのような順序が考えられるか、何通りあるかということを考えました。

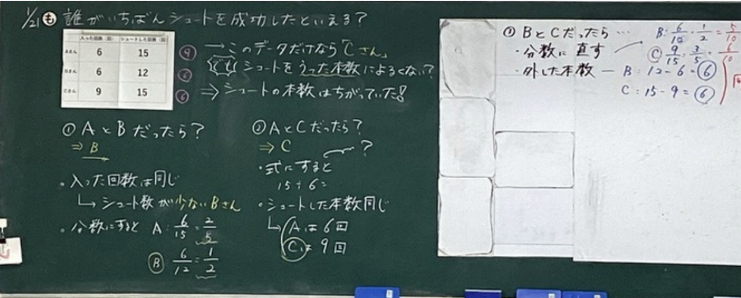

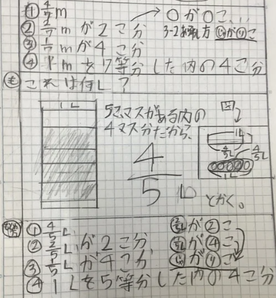

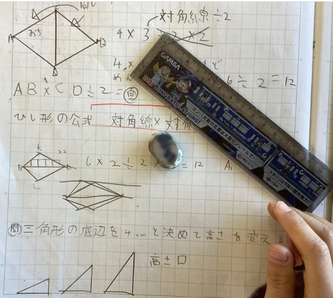

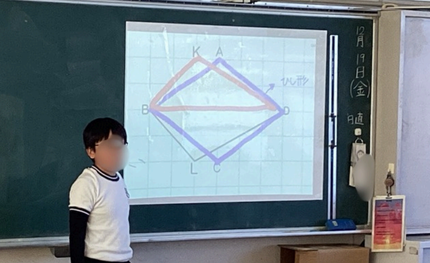

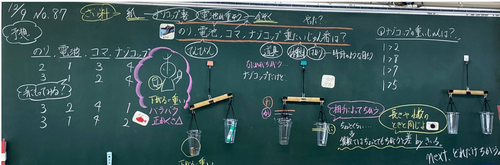

名前を書いているうちに、名前の頭文字で表したらいい、ABCD・・・ということに気が付き、記号化することのよさを共有しました。また、このまま順序を書き続けると、どんなことが起こるのかを考えると、かぶったり、書き忘れが起こるということを話していました。

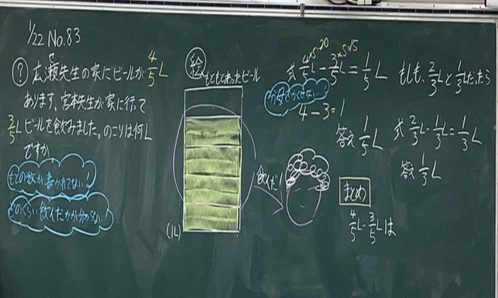

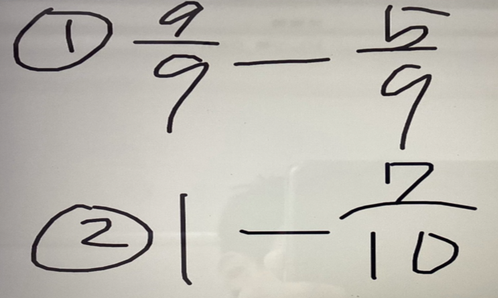

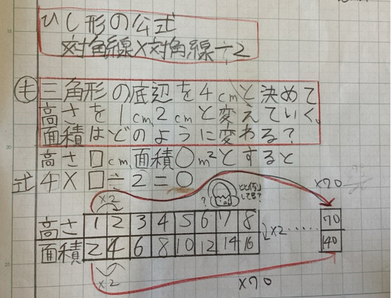

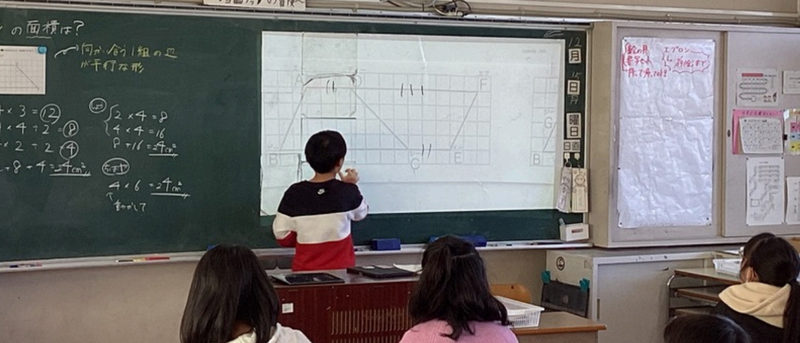

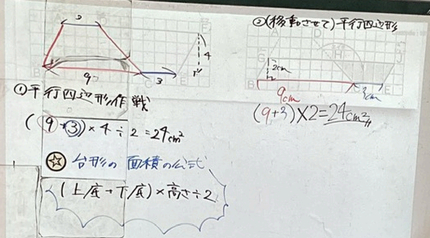

図を使って考える子、式で導く子がいました。式の意味を聞くと、伝わっていなかったので考える時間を設けました。

また、8人チームで走るんだったら。。と発展的に考えようとする子もいました。次の日、実際に何通りあるか考えみんなに伝えてくれました。