11月5日(水)

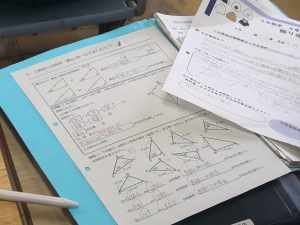

今日は、2年生の数学の授業を参観しました。 テーマは図形の証明。定型的な三角形の合同の証明ではなく、「角の大きさが等しい」という結論に至るまでに、三角形の内角の和や、一直線の角度が180度であることなど、いくつかのステップを丁寧に踏んでいく、少し手間のかかるタイプの証明でした。前半はまさにそこがポイント。思考の道筋をたどる楽しさがありました。

担当の先生は、洗練された数学用語を使いながら、生徒の皆さんを優しく、そして的確に支援していきます。いきなり証明を書かせるのではなく、まずは穴埋め形式で考えてみようという配慮も素晴らしい。何より、思考を邪魔しない声のトーン。静かに、でも確かに、教室に思考の波が広がっていくのを感じました。

実は私も、かつて数学科の教員でした。授業では「数学には深く静かに考える時間が必要」「数学は深く静かに思考に沈んでいく学問」といった標語を掲げ、生徒たちに数学の特性を語っていたことがあります。今日の授業は、まさにその「静かな没入」が教室全体を包んでいました。

「アクティブラーニング」という言葉がよく使われますが、大切なのは「何がアクティブなのか」ということ。ペアワークやグループワーク、実習や活動はすべて手段です。本当に大切なのは、「脳がしっかり動いているか」「思考が深まっているか」。私は、研修で学んだ「脳がアクティブな状態」という表現を使わせてもらっていました。静かに集中し、問いに溶け込んでいくような生徒のみなさんの姿。これも立派なアクティブラーニングです。

後半では、三角形の3つの角の二等分線が一点で交わることの証明に挑戦していました。交点Iにコンパスの針を置き、IDを半径とする円を作図してみてください。実に興味深いですよ(警察に協力する科学者風に)。さらに発展として、三角形の3辺の垂直二等分線の交点も一点で交わります。交点にコンパスの針を置き、1つの頂点までの長さを半径とする円を描いてみてください。これも実に興味深いですよ。思わず、数学科の血が騒ぎました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

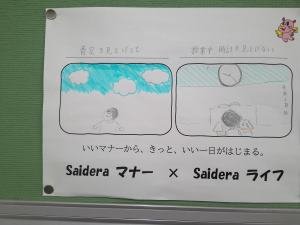

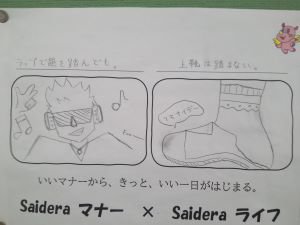

実は、授業が行われた教室に、実に興味深い掲示物がありました。2年生の皆さんの発想には驚かされます。いくつか掲示されていましたが、特に印象的だった2つをご紹介します。

「青空を見上げても、授業中、時計を見上げない」

「ラップで韻を踏んでも、上靴のかかとは踏まない」

...これはもう、言葉の錬金術です。日常の風景と学校生活を絶妙に掛け合わせたユーモアとセンス、思わず唸りました。言葉の選び方も、シチュエーションの切り取り方も、素晴らしいです。2年生の皆さん、あなたたちの言語感覚は、数学の証明と同じくらい素敵です。

今日の授業は、数学の魅力と、生徒の皆さんの思考力、担当の先生の雰囲気づくりが見事に融合した、安定感のある時間でした。 校長 大江健規