10月14日(火)

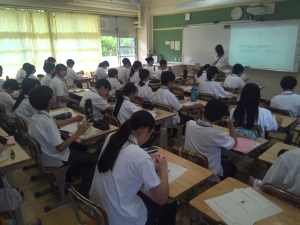

今日は、1年生の家庭科の授業を参観しました。テーマは「食事」。

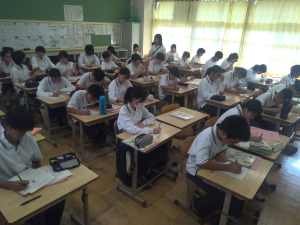

調理実習も予定されている単元ですが、今日は"食"をめぐる問題やその理由について、ペアやグループでじっくり対話する時間がありました。

「食事って、ただお腹を満たすだけじゃないんだ!」

そんな気づきが、教室のあちこちで芽生えていたように感じます。

栄養の話から、会食のマナー、コミュニケーションへの効果まで。

食事には、実に多くの役割があることを学んでいました。

最後には「なぜ食事は1日3食と言われているのか?」という問いにも挑戦。

栄養、習慣、歴史、生活リズム、身体の仕組み...切り口は無限大。

時間切れで交流までは至りませんでしたが、みなさんの考えがどんなふうに広がっているのか、提出されたワークシートが楽しみです。

ICT機器やシンキングツールなどを使えば、根拠が明確になり、考えも視覚的にとらえやすくなるかもしれませんね。"見える化"は、思考の整理にも、共有にも効果的です。

ちなみに「家庭科」は英語で "Family and Consumer Sciences" と言うことがあるそうです。

「家庭」と「消費者」、そして「科学」まで登場するこの科目名、なんだか壮大な響きですね。

家族、食生活、家計管理、そして生き方そのものを考えるこの教科。

生徒のみなさんが、冷蔵庫の中身を見て、まじまじと分析をし、考えるなんて日も近いかもしれません。

「電気代!!!」と注意されないように気をつけましょう(笑)

授業はとても活発で、和やかな雰囲気。

それでいて、メリハリもあり、全員がしっかり参加している状態。

担当の先生は、生徒のつぶやきや意見を丁寧に拾いながら、授業を進めていました。

生徒も先生も、学び合う姿勢を大切にしていて、本当に素晴らしいです。

「食」について考える時間は、これからの暮らしをよりよくしていくための力を育む大切な機会になります。日々の生活の中で、自分自身の選択や工夫によって、心地よい暮らしを築いていくこと。

その第一歩を、こうした授業の中で踏み出しているのだと感じました。

今日の授業は、そんな"育ちの種"がたくさんまかれた、未来につながる時間でした。

校長 大江健規