4月22日(火)

今日は、前期生徒会専門員会の第一回目の活動でした。

それぞれの委員会に分かれて、委員長などの役職を決めること、そして

活動スローガンなどを検討し、生徒総会にのぞむことになります。

どの委員会も3年生が非常に積極的です。さすがです!

先生たちの想像をこえるような、素晴らしい取組を期待しています。

さて、6時間目は3年生理科の授業を参観しました。先日このブログで紹介した「生殖」の授業の

続編です。今日は、3年生が非常に「考えにくい」課題に挑戦をしていました。

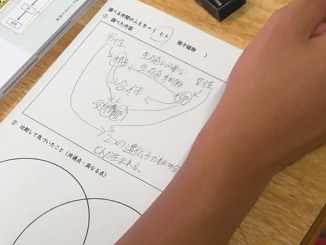

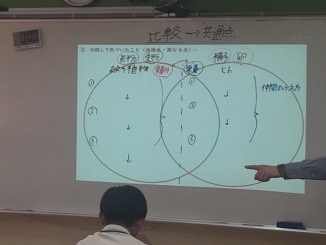

ヒトと被子植物を例に挙げて『なかまの増やし方』を調べ比較する という課題。

「ヒトと植物を分担して調べて、見比べたらいいのでは」と思うような課題ですが、

これがなかなか単純ではありません。それは先生が「共通点を見つけて欲しい」と問うたからだと、

私は思っています。ヒトと植物なので、違いははっきりしてますが、共通点となると・・・・・

しかも、生徒のみなさんが端末や資料集などを活用して、熱心に調べてメモするのですが、

分担して調べた内容は専門用語がたくさん。ペアでそれをシェアしても、互いにピンときていない様子。

最終的に、ペアでベン図をつくり共通点をくくり出したのですが、生徒のみなさんの表情にはスッキリ

した様子はありません。

いい課題ですね。おそらく、今はスッキリしなくても、単元の学習を進めるなかでその時はやってくる

はずです。

こういうときは、『コピペを超える』が合言葉です。

調べた内容をそのままメモに写して、ペアで情報交換をしても、互いが調べたメモを伝えあって終わり

になることが多いのではないでしょうか?対話が進まないかもしれません。

「キーワードだけ抜き出して並べる」

「20秒で説明できるように翻訳する」

「小学3年生に伝えると思って柔らかくする」

「図や絵、フローチャートなどに整理する」

方法は個性があっていいと思います。とにかく自分というフィルターを通すことが、深い理解に

つながり、対話につながるように思います。

実は、それに挑戦しようとしている人も、ちらほらと出現しています。

さあ、この単元、3年生のみなさんの学びが、どのように深まっていくのか、楽しみです!

この理科の単元は、今後も追跡します!! 校長 大江健規