2月18日(水)

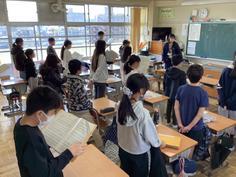

4年生の教室を覗いてみると、社会の授業が行われていました。翌日の参観に向けた発表のリハーサルです。各グループが調べてまとめた祭りの紹介をパワーポイントや動画、祭りの掛け声の実演など織り交ぜて発表していました。それぞれの発表に対して先生が的確に良さと課題を評価していきます。

そして、担任の先生から

「校長先生、群読も当日発表しようと思っているので、聞いてもらっていいですか?感じたことを率直に伝えてもらったらいいので。」

と言われ、北原白秋の「お祭り」の詩の群読が始まりました。

「わっしょい、わっしょい、わっしょい、わっしょい。祭だ、祭りだ。背中に花笠・・・・」

体を揺らしながらリズムに乗って声を出す子どもたち。一生懸命さが伝わってきました。ただ、まだまだ自信のない部分やそろわない部分、何よりも祭の楽しさや活気溢れる感じはまだまだ出せるだろうなと感じたので、群読が終了した後に、

「みんなはこの群読で何をお家の人に伝えようと思っているの?めあては?」

と問いました。すると、

「学年目標がSTEP UP!だから、1年間で成長した姿を見せたい。」

「祭の雰囲気が伝わるようにしたい。」

など、次々と手を挙げて思いを伝えてくれました。それは本当に嬉しかったので、

「みんながそれぞれ目的を持って取り組めていること自体が素晴らしいね!」

と伝えたうえで、

「じゃあ、その目標は今の群読で達成できてるかな?」

と自己評価を促しました。すると、「まだまだ...」という反応が返ってきました。それを聞いて、また嬉しく思いました。何かに取り組む際、それぞれが目標をもち、取り組んでみてきちんと振り返って改善する。そのサイクルを自分で回せたら自らSTEP UPできるはずだからです。

その反応を受けて僕からは、

「うん、そうやな。校長先生もまだまだできると思う。声をそろえる部分では、まだ聞いていて大丈夫かな?って不安に思ったので、このままだとお家の人も同じように感じると思う。また、お祭りの楽しく活気のある感じももっと出せるんじゃないかな。表情も大事だよ。もっと笑顔で群読で切れば聞いている側も楽しくなると思う。本番までにもっとSTEP UPできると思うから頑張って!期待しています。」

と伝えました。

きっと、この子たちなら頑張ってくれるでしょう。楽しみです。