10月8日(水)

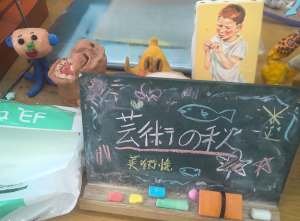

芸術の秋。

今日は、2時間目に音楽科、5時間目に美術科の授業を参観しました。

どちらの授業も、生徒たちの創造力と前向きな姿勢が光る、実りある時間でした。

2限目:3年生 音楽 ~ギターに挑戦~

音楽の授業では、ギター演奏に挑戦。私も生徒のみなさんと一緒に、10年以上ぶりにギターを手にしました。昭和の人間なら誰しも一度はかじったことがあるのではないでしょうか。あの頃、「アコギ」と略して会話していましたが、完全に気取っていたので、少し恥ずかしい思い出です(苦笑)「Fコード」で心が折れそうになった記憶もよみがえります。あれは昭和のギター初心者にとって"定番の試練"でしたが、今もそうなのでしょうか。

授業ではコード進行を中心に、「カントリーロード」の弾き語りに、クラス全員で挑戦しました。驚いたのは、生徒たちがギターやリコーダーといった楽器に対して、構えることなく自然に取り組んでいる姿です。ギターのコードに苦戦しながらも、音を出すことを楽しみ、仲間と一緒に音楽をつくる時間を大切にしている様子が印象的でした。音楽に向き合うその姿は、音色以上に心に響くものがありました。

少し新鮮だったのは、「音楽用手提げバッグ」を持っている生徒がたくさんいたことです。準備の際にはそのバッグを持って移動するのが日常だそうです。昭和の中学生にはなかった光景ですが、とても良い習慣だと感じました。

5限目:1年生 美術 ~粘土で創る"わたしの埴輪・土偶"~

午後は、1年生が粘土でオリジナルの埴輪や土偶を制作する授業を参観しました。いつも思うのですが、本校の美術室には創作意欲をかき立てる雰囲気があり、整った学習環境の中で、生徒のみなさんがのびのびと自分の世界を形にしていました。

今日の驚きは、デザインのイラストに見られた見事なネーミングセンスです。

「サラリーマン埴輪」「サマバケ土偶」「ハニオ」「ハニ平」「フラペチーノ埴輪」など、キャラクターとして商品化できそうなユニークな名前がずらり。埴輪だけでなく、土偶をテーマにした作品も多く、古代の造形に現代の感性を融合させたアイデアに感心しました。

今日は粘土の扱い方と胴体づくりまででしたが、完成が今から楽しみです。生徒たちは、手を動かしながら自分のアイデアを形にすることに夢中になっていました。作品づくりを通して、自分らしさを表現する力が育まれていることを感じました。

音楽も美術も、創造性を育む大切な教科です。生徒のみなさんの「やってみよう」という気持ちが、教室の空気を前向きにしていました。芸術の秋にふさわしい、心豊かな時間でした。

校長 大江健規