7月9日(水)

2時間目 博物館から学芸員の方がお越しになり、3年生理科の授業を参観されました。

以前のブログでも紹介した「生物の進化発表会」です。

「生きた化石」というネーミングは、動物に使われることが多いのですが、実は

植物の歴史の方が古いという内容のプレゼンがあり、非常に刺激を受けました。

裸子植物の歴史は長いが、現在は被子植物が隆盛。その理由は?

さらには、「食べられる側」になることが多い植物が「食べる側」として

進化した例はないのか? など、仮説や自論にデータも交えながら、

しっかり自分というフィルターを通して表現していました。最後まで聞き入ってしまいました。

他にも、ゴキブリやタヌキ、タツノオトシゴなど、3年生のみなさんの興味の広がりを

実感できるとても良い課題設定だと思います。

欲を言えば、プレゼンテーションの進化も求めたいと感じました。プレゼンは、ともすると

発信者が一方的に情報を提供して終わりとなってしまいがちです。企業の新製品発表のプレゼンを

参考にしてみてください。商品は売る相手がいるので、オーディエンスがどう受け止めるのか

また、どう受け止めて欲しいか、なども意識しながら、プレゼンが工夫されているはずです。

授業で取り組むプレゼンには、「伝える相手がいる」という感覚が抜けてしまいがちです。

生涯に渡り、活きてつながる学びにするためには、プレゼンを、「オーディエンスの視線との対話」

だと考える必要があるかもしれません。相手は同級生なので、どうすれば自分が選んだ題材に

興味を持ってもらえるのか考えやすいのではないでしょうか。例えば、クイズを取り入れる、

身近なものに例えてみる、ユーチューバーになりきる、映画の予告編のような作りにしてみる

あえて5歳向けのプレゼンにしてみる、などなど、オーディエンスの視線を惹きつける工夫は

たくさん考えられるのではないでしょうか。3年生のみなさんの柔軟な思考に期待しています。

校長 大江健規

news

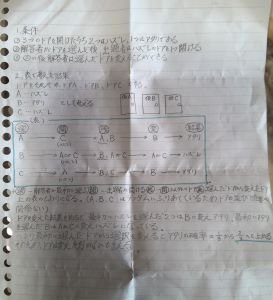

「確率」レポート 3人目の提出者です。なんと1年生! 素晴らしいです!

説明内容も、図を使いながら、丁寧にまとめられています。どんどん数的思考を

伸ばしていってください! 数学界におけるノーベル賞みたいな賞は、「フィールズ賞」と言います。

狙ってみませんか!