1月17日(金)

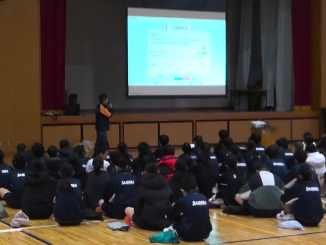

午後、消防署のみなさんにご協力をいただき、2年生が心肺蘇生法とAEDの講習を受講しました。

5時間目は、救命救急の基本的な知識や流れ、機器の使用方法などについて学び、6時間目は、

グループをつくって、人形を使って様々な場面を想定してのシミュレーション実習をしました。

2年生のみなさんは、最初の声かけから、胸部圧迫、AEDの作動まで、積極的かつ流れるように

取り組んでいました。いつ何時、「まさか」の場面に遭遇するかわかりません。そのときは、

今日の授業を活かし、まず勇気をもって歩み出ること、そして、救急車が到着するまでの間、

協働できる仲間を探すことだと感じました。消防署のみなさん、お忙しいなか、ありがとうございました。

今日は、阪神淡路大震災から30年目。新聞など各種メディアでもこの話題が報道されています。

この授業を通して、あらためて「命について考える」機会として欲しいと思いました。

そして、生徒のみなさんには、震災発生から復興までを知っている身近な大人の方から、ぜひお話を聞いて

欲しいと思います。それぞれのご経験があるはずです。

30年前、私はまだ大学生でした。親に甘えて、大学近くで1年間だけ下宿生活をさせてもらっていたとき

で、夜更かしをしてしまって、まだ熟睡していた早朝のことでした。

何の予兆もなく、部屋の床が抜けたのかと感じるほどの縦揺れ、そして抗うことができない横揺れ

に襲われました。まったく何も出来なかったことを覚えています。揺れがおさまり、部屋を見わたすと、

本・食器や調理器具、カセットテープ類など、棚に乗せていたものが全て床に散乱していました。

当時、「地震が多いのは関東地方」という程度の知識しかなかったので、心の底から「まさか」の

出来事でした。太ももの上には、ビデオデッキが落ちてきていて驚いたのですが、分厚い布団で寝て

いたので、クッションになって大ケガにはなりませんでした。

下宿場所は、震源からかなり離れた大阪と奈良の境目でしたので、窓を開けて外を見ても大きな被害の

様子はありませんでした。「大きな地震だったな」と部屋を片づけ、もう一度、布団に入りました。

今、当時の自分を振り返ると、なんという意識の低さかと情けなくなります。

震源はどこなのか、本当に部屋の中にいてもいいのか、避難の情報は、余震はないのか、

そして何より実家の家族は大丈夫なのか、思いをはせることはたくさんあったはずなのに、

何ひとつ動かなかった自分が30年前に存在していました。

再び目が覚めて、テレビをつけたとき、とんでもない衝撃の映像が目に飛び込んできました。慌てて実家に

電話をしますが不通。友人も含め、もう誰にも連絡が通じない状況。とにかく着替えて大学に行きましたが

道路は渋滞、なんとか大学に到着しましたが、ほとんど人はおらず、掲示板には「休講」の張り紙

空には何機ものヘリコプター。やはり家族が気になり、最寄り駅まで行くのですが、待てども電車は

到着しません。テレビの特別番組で報道される被害は大きくなる一方。「たいへんなことが起きた」

心が不安と恐怖、そして孤立感で満たされていくのが、目に見えるかのように自覚できました。

夜になり、公衆電話は比較的つながるということを聞き、大学から実家に電話をしました。

実家の家族は、ちょうど妹が修学旅行に出発する朝だったこともあり、早朝から起きて準備をしていた

時の出来事だったので、火の始末をし、家族全員で外に避難した。家屋には問題はないが、

古いブロック塀は崩れ、庭に亀裂が走っているということでした。ひとまず、家族の無事は確認できました

が、電車が動いていないため実家に帰ることができません。道路は渋滞しており、高速道路の入口も閉鎖

されている状況で、ただただ、公衆電話から何度も何度も実家へ電話をしました。

何の備えもない自分、何もできない自分、何をすればいいのか分からない無力な自分、そして

心のつながりを寸断されたときの強烈な恐怖と孤立感、30年経った今もしっかり胸に刺さっています。

これが私の経験です。後日、神戸に住んでいた友人や先輩からも話を聞きましたが、私の経験とは、

まったく比較にならない、別次元の壮絶な内容でした。

幼い頃から、遠く離れて暮らしていた祖父母が、地震や台風のニュースがあるたびに、必ず電話をかけて

きてくれ、「家族みんな大丈夫か」と声をかけてくれました。そのたびに私は、「おおげさやなぁ」

「心配性やなぁ」と、その気持ちを軽んじた返事をしていたと思います。祖父母には、日本に大被害を

もたらした伊勢湾台風やチリ地震津波の経験があり、何度も繰り返し体験談を聞かされたものでした。

今は2人とも亡くなってしまって、その声が私に届くことはなくなってしまいましたが、

祖父母は、「大丈夫か」という言葉で、家族の無事を確認すると同時に、「何が起こるか分からないぞ」

「きちんと備えはしているか」「災害の歴史を忘れてはいけないぞ」と常々投げかけ、忠告をしてく

れていたのだと思います。災害の記録と記憶を語り継ぐこと、これも重要な防災の手立てだと

阪神大震災30年目を迎えた今日、あらためてそう思います。

1月19日には吹田市内で一斉に合同防災訓練が実施されます。1月22日には、地域教育協議会と

共催で「防災教室」を1年生で、2月に入れば全学年と先生たちで避難訓練も計画しています。

ひとつひとつの機会を大切にし、防災について考える、そして災害へ備える、学校全体で意識を向上させて

いきたいと考えています。 校長 大江 健規