すみません...以下の内容は10月24日に投稿したのですが投稿する所が間違っていました...

なので再投稿させていただきます。

1年生・2年生と授業をしています。

1年生は説明文。2年生は物語文です。

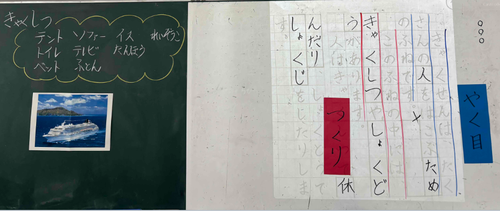

1年生の授業で話題となったのは「きゃくしつ」という言葉です。

「きょくしつには何があると思いますか?」と尋ねました。

教科書にはのっていません。子どもたちから、

「いす!」「ベット」などたくさんの言葉でました。

一人ひとり「きゃくしつ」と聞いてイメージする風景が違います。

たくさんの意見を聞いて大盛り上がり笑

たくさんの意見が出た後教科書に戻ります...

「きょくしつがあるから休むことができる」という因果関係を読むことができました。

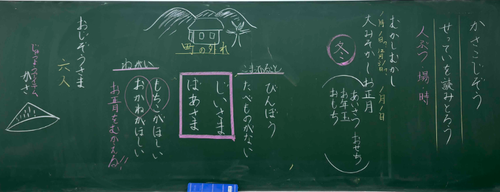

2年生の授業では、「大晦日・お正月」という言葉が話題に。

「大晦日・お正月は何月何日なのか」「この日に何をするのか」

たくさんの友だちと話しをしました。この「時間」の設定をしっかりイメージすることは物語を読み解く上で大切になってきます。

大人だったら分かってると思って読み流してしまいそうな言葉でも、子どもたちの視点で読めば実は一人ひとりもつイメージ違っていたり、イメージはできるけど言語化するのがむずかしかったり...そんな言葉が多くあります。

ちょっとした言葉でもしっかり正しく受け取れる子たちになれるように。

日々の授業から大切にしたい場面が今日の授業にはありました。

国語担当